au sommaire

- À lire aussi

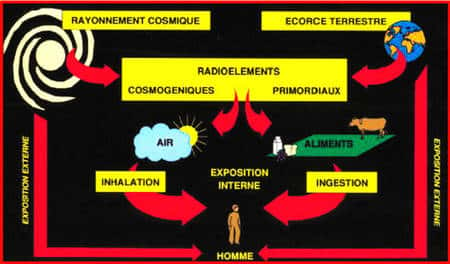

La radioactivité autour de nous

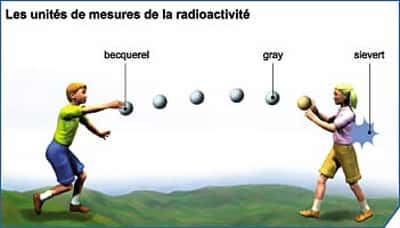

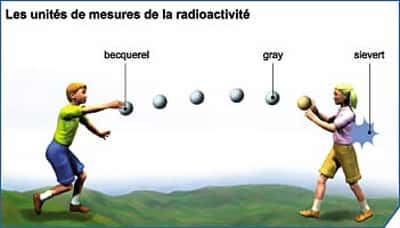

Il est peut-être utile de revenir sur les différentes unités employées au sujet de la radioactivité : le becquerel correspond à une transmutation par seconde dans un échantillon, le graygray à un joule d'énergie absorbée par kilogrammekilogramme d'absorbeur, et le sievert est égal à un gray pondéré par des coefficients qui tiennent compte de l'impact de cette énergie sur tel ou tel organe humain.

Représentation imagées des unités de la radioactivité © CEA

On utilise souvent la métaphore des pommes : si deux enfants se lancent des pommes, les becquerels représentent le nombre de pommes lancées, les grays l'énergie d'impact des pommes reçues, et les sieverts différencient les pommes recueillies dans la main de celles qui frappent les bras, voire l'œilœil !

Le becquerel est une toute petite unité pour la vie courante : un litre d'eau de mer a une activité de 13 Bq, un litre de lait de 80 Bq (en raison du potassiumpotassium 40 qu'il contient), un kilo de charboncharbon de 2000 Bq, et un homme de 70 kg possède une activité de 7000 Bq environ (dont 4500 dus au potassium 40 et le reste est essentiellement dû au carbonecarbone 14). Les grays sont au contraire une grosse unité pour les applicationsapplications courantes, et on utilise plutôt des micrograys ou des milligrays pour les applications usuelles de sources radioactives en ingénierie ou en imagerie, les grays relevant plutôt de la radiothérapieradiothérapie où on emploie des doses importantes mais sur de tout petits volumesvolumes.

Enfin les sieverts, ou plutôt les millisieverts, sont l'unité adaptée aux questions de radioprotection humaine. Passer des becquerels aux sieverts n'a rien d'immédiat : 1 sievert correspond en effet à 55 milliards de becquerels de tritiumtritium ou 3.5 millions de becquerels de radiumradium 226.

La première question que l'on se pose est le plus souvent : « Combien de millisieverts est-ce que j'absorbe jour après jour ? ». La réponse est : 3 ou 4 mSv par an en moyenne en France, de sources très variées, et variables selon la localisation géographique et selon l'âge.

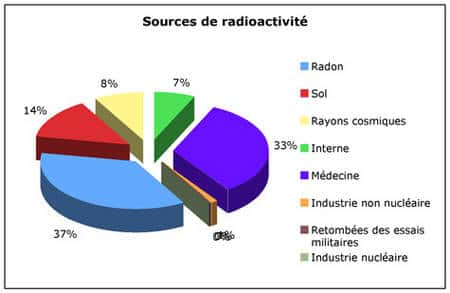

Sources de radioactivité © A.M. Noureddine CNRS-IRES Strasbourg

| Origine | Dose moyenne (mSv/an) | Pourcentage |

| RadonRadon | 1.30 | 36 |

| Sol | 0.50 | 14 |

| Rayons cosmiquesRayons cosmiques | 0.30 | 8 |

| Interne | 0.25 | 7 |

| Total d'origine naturelle | 2.35 | 65 |

| Médecine | 1.20 | 33 |

| Industrie nonnucléaire | 0.04 | 1 |

| Retombées des essais militaires | 0.01 | 0.3 |

| Industrie nucléaire | 0.004 | 0.1 |

| Total | 3.60 | 100 |

Selon les sources (Direction de la protection et de la sécurité nucléaire du CEA, Autorité de Sûreté Nucléaire, Ministère de la Santé, Conseil scientifique des Nations Unies, etc.), les valeurs précises varient quelque peu et donnent des valeurs plus ou moins élevées pour le radon ou pour la radioactivité du sol, plus faibles ou plus importantes pour les applications médicales. Ce n'est pas très surprenant dans la mesure où la radioactivité ambiante varie fortement selon le lieu, selon l'altitude et même selon la météométéo, et la notion de dose moyenne d'origine médicale n'a pas non plus grand sens : une personne subissant de nombreux examens ou une radiothérapie reçoit bien évidemment une dose de rayonnements très supérieure à celle reçue par une personne ne passant qu'une radiographieradiographie dentaire.

La principale source d'irradiationirradiation naturelle est le radon, gazgaz provenant de la transmutation du radium (lui même descendant de l'uraniumuranium) qui se trouve à très faibles doses dans beaucoup de minérauxminéraux du sol, en particulier les granits. Le radon est un émetteur alpha, il agit donc par contact, lui ou ses descendants, essentiellement par inhalationinhalation, au niveau de la muqueusemuqueuse des bronchesbronches et des poumonspoumons. On estime qu'il est la seconde cause de cancers du poumoncancers du poumon, loin après le tabac.

Le radon est un gaz lourd, radioactif (avec une période de 3.8 jours), qui diffuse à travers la roche selon sa porositéporosité. Plus lourd que l'airair il a tendance à s'accumuler dans les endroits fermés comme les caves des maisons, ou bien sûr dans les mines d'uranium. Son accumulation varie avec l'heure de la journée (parce que les portesportes sont surtout fermées la nuit !) et avec la météo : les jours de grand ventvent, le radon est plus vite dispersé et dilué.

Infiltration du radon dans les maisons © A.M. Noureddine CNRS-IRES Strasbourg

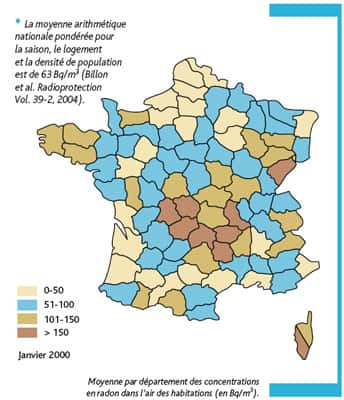

Les teneurs en radon sont donc très variables, la moyenne en France étant de l'ordre de 30 000 atomesatomes de radon 222 par litre d'air (qui contient 1022 moléculesmolécules d'oxygèneoxygène). Cela induit une radioactivité de 63 Bq/m3, conduisant à une dose absorbée de 1.3 mSv par an. Mais ces doses varient beaucoup d'une région à une autre, les régions à sol granitique pouvant la voir doubler ou tripler. Au delà de 400 Bq/m3 dans un logement, il est recommandé d'entreprendre des actions correctrices, essentiellement une meilleure ventilationventilation.

Carte de France du radon dans les habitations ©IRSN

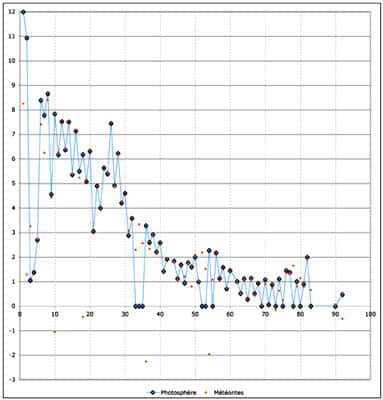

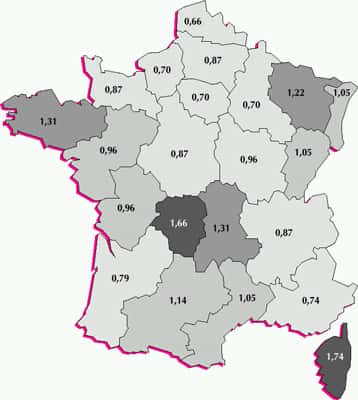

Le sol est lui-même naturellement radioactif et contribue en moyenne à hauteur de 0.5 mSv par an à la radioactivité absorbée : cela vient pour 1/3 de l'uranium 238, pour 1/3 du thoriumthorium 232 (tous deux émetteurs alpha) et pour 1/3 du potassium 40 (émetteur bêtabêta). La radioactivité du sol est extrêmement variable selon les minéraux qu'il contient : une tonne de sol sédimentaire contient à peu près 3 g d'uranium (et aussi 5 g de potassium 40 et 10 g de thorium), mais une tonne de sol granitique contient 20 g d'uranium. Certaines régions comme le Limousin ou la Corse en France sont de ce fait bien plus radioactives que les plaines du Nord. Il y a des régions aux sols beaucoup plus radioactifs : dans l'état du Kerala, en Inde, la radioactivité naturelle est de 17 mSv/an (avec des pics à 150) et dans la ville de Ramsar en Iran sur les bords de la Caspienne la radioactivité naturelle atteint 260 mSv/an.

Radioactivité moyenne du sol selon les régions ©CEA/IRSN

La radioactivité du sol est, à l'échelle de la Terre, aussi responsable (pour moitié) de la chaleurchaleur qui y règne en profondeur et qui conduit en particulier à la liquéfactionliquéfaction des roches du manteaumanteau. Cela permet les mouvements convectifsmouvements convectifs responsables de la tectonique des plaquestectonique des plaques. La radioactivité a donc joué là, indirectement, un rôle essentiel à l'évolution de la vie sur Terre.

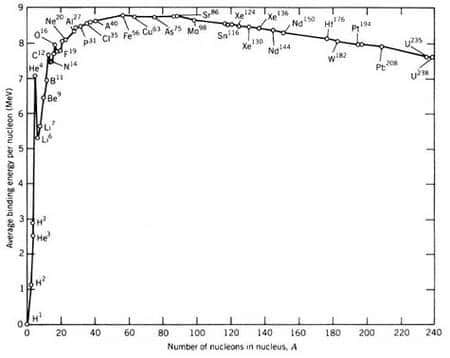

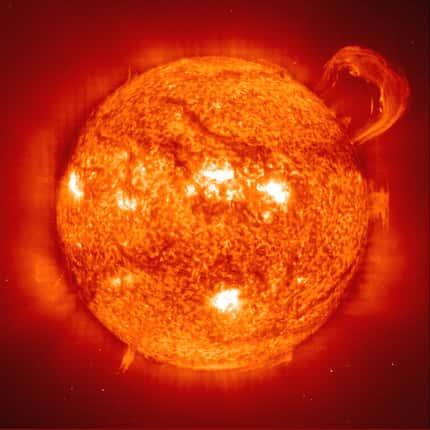

Les rayons cosmiques sont une autre source importante de radioactivité : ils sont essentiellement formés de protonsprotons et de noyaux d'héliumhélium qui frappent les noyaux de la haute atmosphèreatmosphère et provoquent des transmutations : une très faible fraction de l'azoteazote 14 est ainsi converti à haute altitude en carbone 14, qui parvient en quelques mois au niveau du sol et se mêle au cycle du carbonecycle du carbone. Il se forme aussi du sodiumsodium 22 et du tritium (isotopeisotope de l'hydrogènehydrogène). Une grande partie des rayons cosmiques est absorbée par l'atmosphère, mais cela signifie que cet effet d'écran diminue en montagne, ou en avion, et chaque fois que l'on va en altitude : la radioactivité due aux rayons cosmiques double à peu près tous les 1500 m (0.3 mSv/an au niveau de la mer, 0.6 à 1500 m, 1.2 à 3000 m). Un vol Paris-New York communique à l'équipage et aux passagers une dose de 0.06 mSv (c'était le double en ConcordeConcorde qui volait plus haut qu'un Airbus). Le site InternetInternet http://www.sievert-system.org permet à chacun de calculer la dose reçue lors d'un vol quelconque. Si les passagers ne risquent pas grand chose, les équipages doivent être un peu plus prudents. Habiter en permanence en altitude augmente sensiblement la dose de rayonnement : si l'on reçoit 0.3 mSv/an à Paris, on en reçoit 1.7 mSv/an à La Paz en Bolivie (qui se trouve à 3900 m d'altitude). Un simple séjour d'un mois à 2000 m d'altitude communique une dose de 0.05 mSv (soit 1% d'irradiation supplémentaire).

Notre corps est lui-même radioactif : nous nous irradions nous-mêmes à hauteur de 0.25 mSv/an, essentiellement en raison des aliments que nous avons absorbés et qui nous ont apporté du potassium 40 (présent sur Terre depuis des milliards d'années) et du carbone 14 (cosmogénique lui, et sans cesse renouvelé). Georges CharpakGeorges Charpak a suggéré que les 0.25 mSv de cette dose annuelleannuelle due aux radiations internes (DARI) fourniraient une unité de radioactivité beaucoup plus parlante que les sieverts

Panoramique dentaire : 1 jour d’irradiation naturelle © SFRP

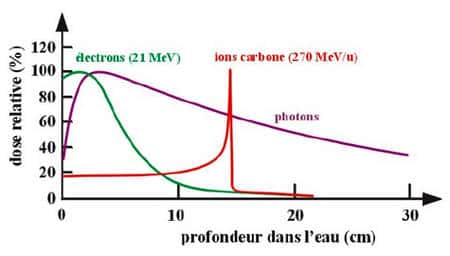

L'irradiation d'origine médicale est en moyenne de 1.2 mSv/an mais elle varie bien entendu très fortement d'une personne à une autre. De plus cette irradiation est le plus souvent délivrée sur une duréedurée très brève, le débitdébit de dose est donc nettement plus important que lors de l'irradiation continuelle provenant de l'environnement. Pour la plupart des gens, l'imagerie en est la source principale : rayons Xrayons X des radiographies et des tomodensitographes (scanners), rayons bêtas et gammas de l'iodeiode 131 et gammas du technétiumtechnétium 99 en scintigraphiescintigraphie, gammas d'annihilation des positronspositrons dans la TEPTEP (tomographietomographie d'émissionémission de positrons)

Scintigraphie thyroïdienne : 1 mois d’irradiation naturelle © SFRP

Scanner de l’abdomen : 5 ans d’irradiation naturelle © SFRP

Les doses sont bien entendu beaucoup plus élevées en radiothérapie puisqu'il s'agit là de tuer les cellules (cancéreuses), et des doses de 10 à 100 sieverts sont courantes, mais il s'agit là des doses délivrées dans la tumeurtumeur (rappelons que le sievert est une dose par unité de massemasse).

Ces doses sont fractionnées en plusieurs séances pour faciliter la récupération des cellules saines entre deux séances.

« Bombe » au cobalt utilisé en radiothérapie © CEA-DPSN

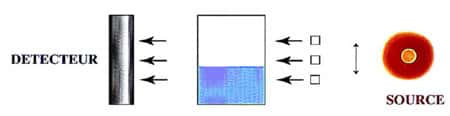

Une autre source de rayonnements ionisants, beaucoup plus faible que les précédentes (0.04 mSv/an, soit 1% du total), vient de l'utilisation de sources radioactives dans de multiples secteurs industriels. Certaines d'entre elles sont scellées, c'est-à-dire que le matériaumatériau radioactif est isolé dans une enceinte (seuls les rayonnements s'en échappent). En mesurant l'absorptionabsorption de ces rayonnements, on estime la densité du milieu traversé et on peut contrôler la qualité de l'air, ou la quantité de sédimentssédiments dans un fleuve. Des détecteurs de fumée existent sur ce principe. Des jauges radioactives permettent aussi de mesurer l'épaisseur, la densité, ou le niveau d'un fluide dans un réservoir ou une conduite fermées ou peu accessibles.

Principe d’une jauge de niveau avec une source radioactive © CEA-DPSN

Des sources radioactives émettrices de rayons gammarayons gamma (cobaltcobalt 60, césiumcésium)permettent de stériliser du matériel médical ou des aliments en détruisant les micro-organismesmicro-organismes dangereux. On en utilise également dans les musées pour préserver des objets anciens (la momie de Ramsès II a été soumise à ce traitement pour la débarrasser de champignonschampignons parasitesparasites). D'autres sources radioactives ne sont pas confinées, parce qu'elles servent justement de traceurs : c'est leur déplacement qui est suivi. En marquant un polluant avec un radio-isotope, on peut le suivre son déplacement et en tenir compte pour tracer des routes ou construire des bâtiments. On peut aussi contrôler l'étanchéitéétanchéité de sites de stockage, ou étudier en géologiegéologie le déplacement de masses d'airmasses d'air ou de masses d'eau.

Jauge radioactive sur une conduite de pétrole © CEA-DPSN

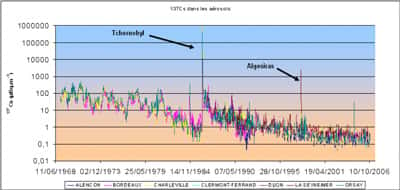

Les explosions nucléaires, depuis les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki jusqu'à la fin des essais aériens, ont contaminé l'atmosphère avec des éléments radioactifs dont certains ont une durée de vie longue comme les 30 ans du césium 137. On mesure nettement la diminution de cette radioactivité depuis l'arrêt des essais atmosphériques, ainsi que le sursautsursaut causé par l'accidentaccident de Tchernobyl en 1986. Cette contaminationcontamination nucléaire représente à peu près 0.02 mSv/an.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir - Evolution du césium 137 ©IRSN

Enfin la contribution qui suscite le plus de réactions, parfois violentes, est celle des centrales nucléairescentrales nucléaires, bien qu'à 0.004 mSv/an en moyenne, elle soit de loin la plus faible. Bien sûr, une moyenne très faible n'interdit pas l'existence de valeurs localement beaucoup plus élevées, mais on n'a jamais relevé de hauts niveaux de radioactivité dans l'environnement des centrales. La principale source de radioactivité vient en fait des déchets nucléairesdéchets nucléaires, qu'il s'agisse de combustiblescombustibles devenus inutilisables ou d'éléments de structure devenus radioactifs. Cela correspond en France à 1 kg de déchets à faible et moyenne activité et à 10 grammes de déchets de forte radioactivité par habitant et par an, bien moins que les déchets toxiquesdéchets toxiques ou polluants (acidesacides, solvantssolvants, métauxmétaux lourds, déchets médicaux par exemple) qui sont aussi plus difficiles à repérer. Le risque d'un accident nucléaire plane toujours, mais la fusionfusion du cœur du réacteur de Three Mile Island en 1979 aux USA n'a causé aucun mort.

Pour diverses raisons techniques et humaines, Tchernobyl a eu des conséquences plus graves et dispersé dans l'atmosphère de grandes quantités d'iode 131 et de césium 137, en particulier.

La surveillance de la radioactivité en France est du ressort de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire © IRSN