au sommaire

De l'eau a coulé sur Mars (voir article plus bas), au cours de son premier milliard d'années d'existence. Les sondes qui l'épient, et aussi, ces dernières années, les rovers sur le terrain, accumulent les preuves dans ce sens. Pourtant, en dépit des nombreuses traces toujours visibles de lacs, de rivières et voire d'océans..., les planétologues éprouvent toujours des difficultés à expliquer comment cela a pu être possible.

En effet, au cours de cette période, le Soleil, tout jeune lui aussi (les planètes sont nées quelques dizaines de millions d'années après lui), rayonnait environ 30 % de moins d'énergie qu'aujourd'hui. Notre voisine était donc plus loin qu'elle ne l'est actuellement de la zone dite habitable. (Rappelons que souvent, c'est à l'aune de celle-ci que les mondes potentiellement habitables sont recherchés autour d'autres étoiles.) Mars en était donc exclue et cela ne l'a pas empêchée d'être chaude et humide, probablement par intermittence.

La solution est à rechercher dans son atmosphère. La planète, deux fois plus petite que la Terre, jouissait alors, vraisemblablement, d'un effet de serreeffet de serre, seul scénario possible pour expliquer une hausse de la température en surface. Le gaz carbonique (CO2, ou dioxyde de carbonedioxyde de carbone), qui compose aujourd'hui environ 95 % de l'atmosphèreatmosphère résiduelle de Mars, était tout désigné pour le premier rôle. Or, cela ne résout pas vraiment le problème car seul, il ne suffit pas. Il a dû y avoir quelque chose d'autre...

« Vous pouvez faire des tas de calculs climatiques où vous ajoutez du CO2 et amenez jusqu'à des centaines de fois la pression atmosphériquepression atmosphérique actuelle de Mars, vous n'obtiendrez jamais des températures qui se rapprochent du point de fusion » explique Robin Wordsworth, assistant-professeur à la SEAS (School of Engineering and Applied Sciences) John A. Paulson à Harvard, qui avec son équipe, s'est aussi penché sur l'énigme.

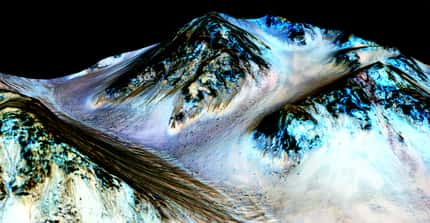

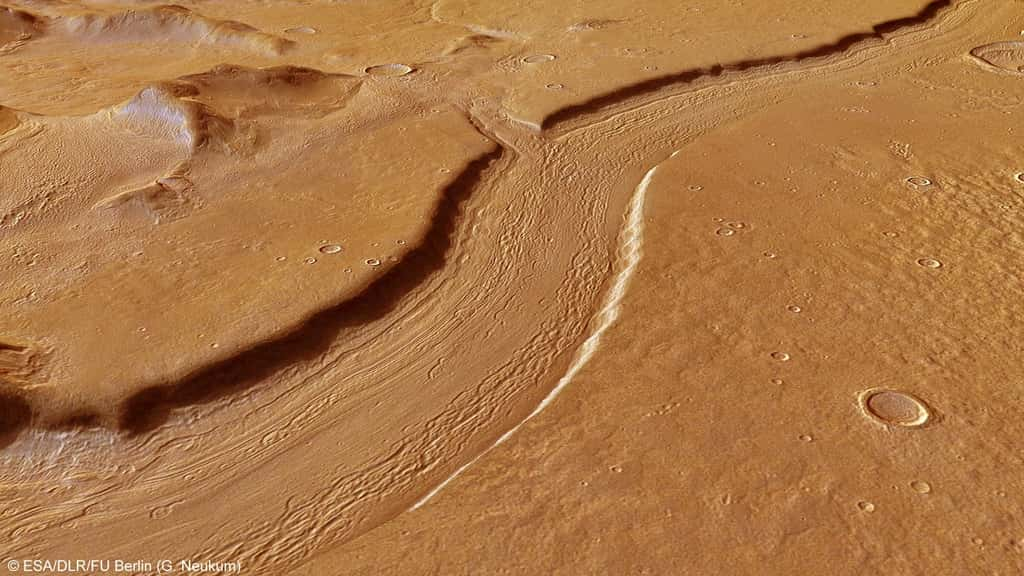

Vue en perspective de Reull Vallis, une large vallée fluviale où l’eau a coulé il y a plus de 3,5 milliards d’années. © ESA, DLR, FU Berlin (G. Neukum)

Comment Mars a pu être plus chaude dans son passé ?

Pour leur enquête publiée dans Geophysical Research Letters, les auteurs ont cherché du côté des gaz qui pouvaient être présents dans l'atmosphère primitive de celle qu'on surnomme aujourd'hui la Planète rouge. Pour l'équipe, il faut tenir compte de l'hydrogènehydrogène, complètement volatilisé depuis des milliards d'années, et aussi du méthane.

Celui-ci, gaz à effet de serregaz à effet de serre plus puissant que le dioxyde de carbone, pouvait abonder en cette période lointaine (à noter que des traces de méthane sont détectées aujourd'hui dans l'atmosphère ténue de Mars ; mais son origine est inconnue, l'hypothèse biologique restant même toujours en lice).

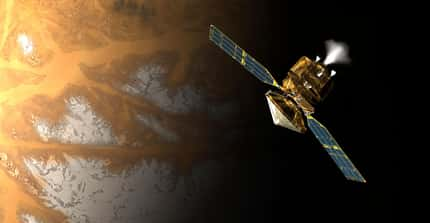

Il est possible, selon eux, que le méthane ait pu être « converti » en hydrogène et d'autres gaz sous l'action du Soleil comme cela est observé sur un monde presque aussi grand que Mars, et à la portée de nos instruments, notamment la sonde Cassini, à savoir TitanTitan, la plus grande lunelune de SaturneSaturne.

« Nous avons donc examiné ce qui se produit lorsque le méthane, l'hydrogène et le dioxyde de carbone entrent en collision et comment ils interagissent avec les photonsphotons », raconte Robin Wordsworth. Et qu'ont-ils découvert ? « Nous avons constaté que de cette combinaison résulte une très forte absorptionabsorption de rayonnement. »

Un autre monde où la vie a été possible

C'est la première fois qu'une étude aussi solidesolide, prenant en compte ces ingrédients, est publiée. Leurs auteurs regrettent que les effets du méthane et de l'hydrogène aient été trop longtemps sous-estimés. Pour eux, « leur interaction avec le dioxyde de carbone est bien plus efficace que ce que l'on avait cru auparavant pour réchauffer la Mars primitive ».

Maintenant, pour étayer cette hypothèse très crédible, il faut apporter des preuves, si elles existent, que des processus géologiques ont produit du méthane à cette période.

« La Mars primitive est unique dans le sens où c'est le seul environnement planétaire, en dehors de la Terre, où nous pouvons dire avec confiance qu'il y avait des périodes, du moins épisodiques, où la vie aurait pu prospérer, résume Robin Wordsworth. Si nous comprenons comment elle a fonctionné au début, Mars pourrait nous dire quelque chose sur la possibilité de trouver de la vie sur d'autres planètes au-delà de notre Système solaireSystème solaire ».

L'eau aurait façonné les paysages de Mars

Article de Xavier DemeersmanXavier Demeersman publié le 06/12/2016

L'eau a en partie façonné le visage de Mars, creusant des canyons aussi profonds et larges que ceux que nous connaissons sur Terre. Or, ce processus exige des millions d'années. Comment a-t-il pu se produire dans la jeunesse de la planète, alors que le climatclimat était censé être très froid ? Grâce au volcanismevolcanisme et à une atmopshère momentanément plus riche en CO2, avancent des planétologues.

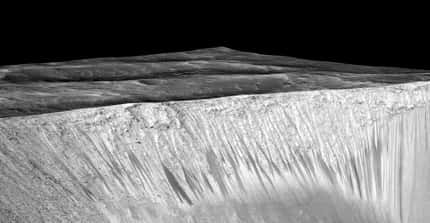

Nombreuses sont les traces d'écoulements observées à la surface de Mars par diverses sondes spatiales en orbiteorbite depuis plusieurs décennies : ici des fleuves et des rivières asséchées qui serpentent, là de larges vallées de débâcle et aussi des dépôts lacustreslacustres... Pour les étudier, les chercheurs ont justement la chance de disposer au sol de robotsrobots qui arpentent certains reliefs bien choisis et façonnés par l'eau et le ventvent, comme le fait depuis quatre ans CuriosityCuriosity au sein du cratère Gale. Il y a plus de 3,6 milliards d'années, l'endroit était un lac alimenté par des ruisseaux qui descendaient des reliefs.

Mais comment expliquer la présence de ces reliefs creusés par des ruissellements d'eau liquideliquide forcément suffisamment longs pour creuser des vallées fluviales, à une époque très ancienne, il y a quelque 3,8 milliards d'années, où, justement, les conditions climatiques globales ne le permettaient pas ? Située sur les franges extérieures de la zone habitable du Soleil, la Planète rouge reçoit moins d'énergie. « [Mars] commence dans un état glaciaire », rappelle Natasha Batalha, jeune diplômée en astronomie et astrophysiqueastrophysique de l'université d'état de Pennsylvanie qui a participé à une nouvelle étude sur ce problème.

Mars a-t-elle vécu des millions d'années avec un climat plus humide ?

Pour les auteurs de l'article qui vient de paraître dans Earth and Planetary Science Letters, notre voisine Mars aurait pu connaître en réalité plusieurs périodes chaudes au cours de sa jeunesse. Pour les auteurs, l'hypothèse d'impacts d'astéroïdesastéroïdes qui auraient de temps à autre provoqué un réchauffement ne tient pas. La pluviosité ainsi générée ne peut durer que quelques milliers d'années, expliquent-ils, ce qui serait insuffisant pour creuser les reliefs observés sur Mars. Or, selon leur modèle climatiquemodèle climatique, ces périodes de réchauffement auraient pu durer bien plus longtemps : jusqu'à 10 millions d'années.

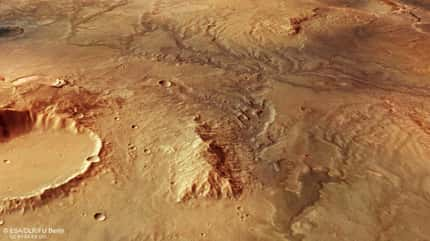

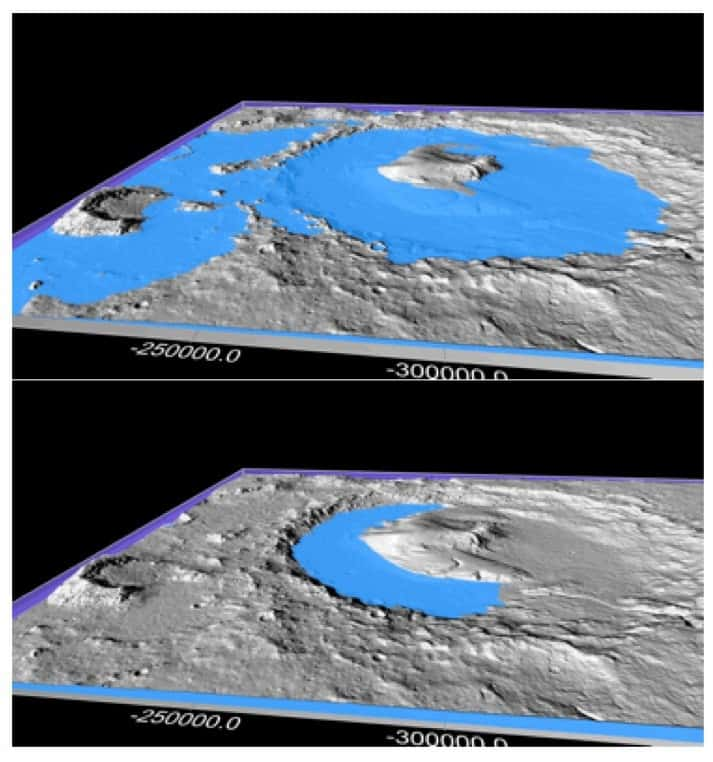

Les recherches menées par le rover Curiosity dans le cratère Gale suggèrent qu’un lac l’a empli entre 10.000 et 10 millions d’années. © William Dietrich, University of California Berkley

Des millions d'années de pluies laissent le temps à l'eau qui ruisselle de creuser des lits aussi larges et profonds que ceux qui sont observés aujourd'hui sur Mars, ressemblant aux canyons que porteporte la Terre. Les chercheurs soulignent qu'il a fallu environ 16 millions de fontesfontes annuellesannuelles des neiges dans les montagnes Rocheuses pour sculpter le Grand canyon -- lequel évoque ceux de Mars --, où coule le fleuve Colorado (l'âge de cette vaste cicatricecicatrice, qui ne semble pas uniforme, est une question débattue, voir ici).

Des cycles de réchauffements et de refroidissements

Cause de ces périodes de réchauffement climatiqueréchauffement climatique : l'activité des volcansvolcans. Rejetés dans l'atmosphère par le volcanisme, les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ont pu s'y accumuler. Le démarrage a donc pu être assez long, expliquent les chercheurs. Parce qu'il faisait froid, les pluies étaient encore rares et n'ont pas pu entraîner beaucoup de carbone dans les roches, par altération chimique.

Le gaz carbonique reste donc en partie dans l'atmosphère. « Votre planète commence lentement à se réchauffer », explique Natasha Batalha. Comme le rythme des pluies augmente, l'altération chimique des sols améliore l'enfouissement du carbone. Si le volcanisme ne parvient pas à compenser ce piégeage du CO2, un nouvel âge glaciaire s'installe.

Pour la jeune astronomeastronome, si le taux de gaz carbonique était élevé, les conséquences auraient été des pluies très acidesacides, capables de dissoudre les roches carbonatéesroches carbonatées en surface et de les déposer en dessous. Il ne reste donc plus qu'à y aller et creuser pour vérifier si cette hypothèse est bonne. Un travail d'investigation qu'ils aimeraient bien confier au futur atterrisseur de la NasaNasa, Insight (Interior exploration using seismic investigations, geodesy and heat transport), dont le lancement est prévu en 2018.