La grippegrippe est l'une des maladies les plus courantes. Elle peut être l'une des plus mortelles : au moins 20 millions de personnes sont mortes de la grippe espagnolegrippe espagnole dans la période 1918-1920. Aujourd'hui, la grippe tue chaque année environ 2.000 personnes en France, parfois bien plus. Au cours de l'hiverhiver 1989-1990, la grippe agrippe a été sévère, avec 17.000 morts au Royaume-Uni. Les virus grippaux frappent partout.

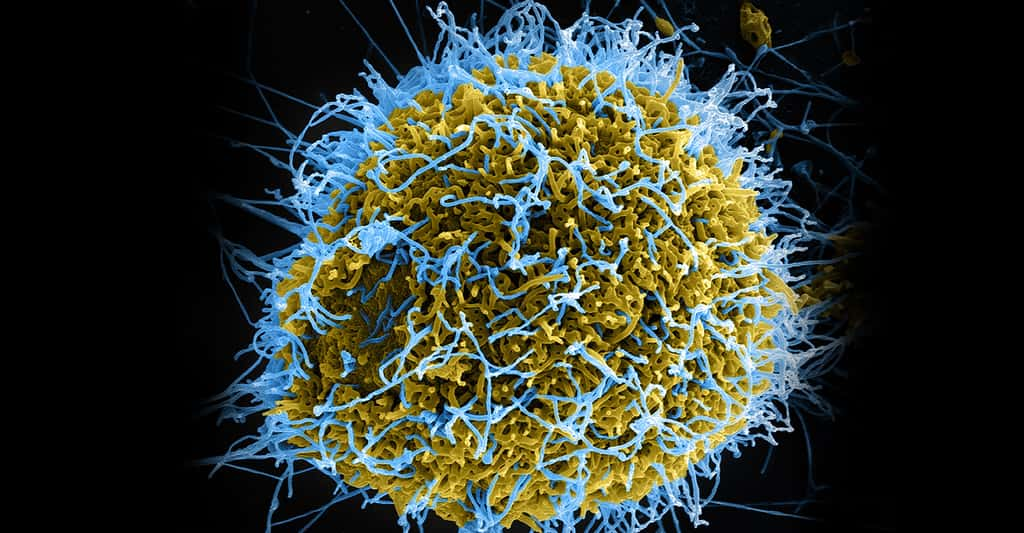

Virus de la grippe. © Kateryna Kon, Shutterstock

Le virus de la grippe a de nombreux variants, qui évoluent sans cesse, et dont certains radicalement nouveaux apparaissent tous les 10 à 30 ans et provoquent de vastes pandémiespandémies. C'est pourquoi il faut sans cesse surveiller et chaque année modifier la composition du vaccinvaccin. Le travail des scientifiques consiste à identifier ces variants : il faut les isoler, les caractériser, dans les populations humaines, mais aussi chez les oiseaux, réservoirs des virus grippaux. Les chercheurs du Réseau international des instituts Pasteur participent à cette surveillance, notamment en France.

- à Paris, l'institut Pasteur exerce une mission de surveillance épidémiologique et virologique de la grippe (entre autres) dans le cadre du Centre national de référence de la grippe et de l'OMSOMS ;

- chaque année, d'octobre à avril, une équipe de 10 personnes se mobilise à l'institut Pasteur au niveau national pour repérer le début de l'épidémieépidémie et donner l'alerte aux autorités, puis suivre l'évolution et caractériser les souches virales isolées. Les médecins du réseau Sentinelles transmettent chaque semaine par téléphone les données ainsi que des prélèvements réalisés chez leurs patients grâce aux kits qui leur sont envoyés. Plus l'épidémie est précoce, plus elle est sévère. Elle dure entre un et deux mois. La présence du virus peut être confirmée en 24 heures, mais il faut par contre neuf jours pour affirmer qu'un prélèvement est négatif.

Le Réseau international des instituts Pasteur s’étend sur les cinq continents, notamment pour surveiller l’évolution des virus grippaux. © Institut Pasteur

Comment fabrique-t-on un vaccin ?

Par ailleurs, pour une sélection d'échantillons, on réalise l'isolement des virus sur œuf de poule embryonné, de manière à pouvoir, à la requêterequête de l'OMS, fournir une source de semence pour la fabrication de vaccins. En effet, pour des questions de sécurité sanitaire, les souches virales à utiliser pour fabriquer un vaccin ne doivent pas être passées sur des cellules de mammifèresmammifères. De plus, la mise en culture de virusculture de virus par ce biais permet la production de virus en grande quantité, ce qui est indispensable pour préparer certains réactifs.

À partir des souches virales adressées par les médecins, il faut sélectionner les plus pertinentes, les plus répandues, mais aussi des variants hors du commun qui risqueraient d'émerger, pour les expédier vers les centres mondiaux de référence dans le cadre de la collaboration au réseau de l'OMS. Ceci est indispensable pour définir avec les autres pays la composition du vaccin de l'année suivante. Il existe quatre centres mondiaux OMS de référence de la grippe : Londres, Melbourne, Tokyo, Atlanta.

Deux réunions internationales annuellesannuelles se tiennent à l'OMS : l'une en février pour la composition du vaccin pour l'hémisphère nordhémisphère nord, l'autre en septembre pour celle de l'hémisphère sudhémisphère sud. À partir de là, c'est aux laboratoires de faire le travail de fabrication proprement dit, qui est soumis à brevets.