au sommaire

Les vaccins vivants atténués

Les vaccinsvaccins vivants atténuésatténués semblent être d'une efficacité protectrice comparable aux vaccins trivalents inactivés. Ils induisent principalement une sécrétionsécrétion d'IgA locale au niveau des voies respiratoires supérieures, qui contribuent à une résistancerésistance à l'infection.

Culture des souches virales sur embryons de poulet. © 2005, The Sydney Morning Herald

Le vaccin saisonnier pour éviter les infections mixtes

Des études de pharmacovigilance ont été menées aux Etats-Unis pendant les saisonssaisons grippales de 2003-2004 et 2004-2005. Quatre cent soixante effets secondaires ont été répertoriés sur ces périodes parmi lesquels 9 % sont considérés comme sérieux. Les accidentsaccidents allergiques à type de réaction anaphylactique et les problèmes respiratoires, notamment à type d'aggravation d'asthmeasthme préexistant, sont les complications les plus fréquentes. On cite également deux cas de syndromesyndrome de Guillain Barré et une paralysie faciale périphérique (Izurieta, Haber et al. 2005 34). Les contrindications sont notamment les allergiesallergies aux protéinesprotéines d'œuf, le premier trimestre de la grossessegrossesse et les états d'immunodépressionimmunodépression.

Dans son bulletin du 30 janvier 2004, l'Organisation mondiale de la santéOrganisation mondiale de la santé (OMS) recommande la vaccinationvaccination par le vaccin saisonnier, des populations potentiellement exposées aux virus A (H 5N1) dans les régions atteintes par les épizootiesépizooties. Cette vaccination ne protège pas contre les souches virales d'origine aviaire. Elle se justifie par la crainte de voir apparaître des réassortiments entre les virus aviaires et humains, en cas d'infection mixte. De tels échanges de gènesgènes pourraient favoriser l'apparition de souches mutantes capables de s'adapter rapidement à l'homme.

Vaccin saisonnier et vaccin de grippe aviaire : quelle différence dans la production ?

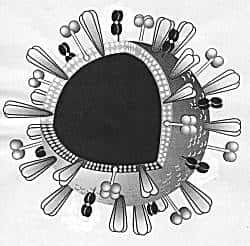

Les vaccins antigrippaux saisonniers sont produits selon des méthodes classiques, mises au point il y a une cinquantaine d'années. Chaque souche virale de référence est injectée et mise en culture dans des œufs de poule embryonnés d'une dizaine de jours. Il est ensuite isolé, purifié (débarrassé des protéines d'œuf) et tué chimiquement par le formol ou la beta-propiolactone, avant son inclusion dans les vaccins. Il faut en moyenne un à deux œufs pour produire une dose annuelleannuelle de vaccin inactivé, et le processus de fabrication est long : il demande environ six mois.

Ces méthodes traditionnelles ne conviennent pas pour les virus aviaires hautement pathogènespathogènes tels que le virus A (H 5N1), en la raison de leur virulence létale pour les embryonsembryons où ils n'ont guère le temps de s'y multiplier. D'autres techniques de production se sont développées, et utilisent notamment les cultures cellulaires et la génétiquegénétique inverse.