au sommaire

- À lire aussi

L'île d'Aoba et le Lombenben

Lac acide. Lac Voui. Aoba, Vanuatu (01/12/1995)

© IRD/Michel Lardy

Le volcanvolcan Lombenben (1496 m) sur l'île d'Aoba (ou Ambae) correspond à la partie émergée du plus volumineux des volcans actifs de l'archipelarchipel du Vanuatu, dont la hauteur totale atteint près de 4 000 mètres depuis le plancherplancher océanique.

© Image Spot, mars 2000

Il appartient aux quelques dizaines de volcans actifs à travers le monde qui renferment des lacs chauds et acides dans leurs cratères. L'île d'Aoba bien que bordée au nord et au sud par des bassins profonds (2 000 à 3 000 m) appartient à la chaîne volcanique centrale de l'arc insulairearc insulaire.

Cliquez pour agrandir

Les origines géologiques de l'île datent de l'ère QuaternaireQuaternaire, le dôme central d'une quinzaine de kilomètres de diamètre est formé de coulées de laveslaves et de produits pyroclastiques, plus récemment les coulées se sont limitées à des épanchements au travers de fissures latérales.

- A - CataracteCataracte et explosion du lac Voui

Les dernières éruptions connues remontent aux environs de 1575, 1670 et 1870 ; cratères d'explosions, coulées de basaltesbasaltes au travers de fissures, laharslahars témoignent d'une importante activité intermittente à l'échelle du siècle. Les manifestations volcaniques du Lombenben au XXe siècle semblent avoir été essentiellement fumerolliennes à l'exception de deux événements :

La dernière grande manifestation éruptive remonte à plus de 300 ans avec la coulée de Ndui-Ndui issue des ouvertures fissurales sur le flanc ouest à 1000 m d'altitude. © (Williams C.E.F. et Warden A.J., 1964)

- Une cataracte qui s'est produite en 1914 sur le sud-est de l'île et qui pourrait avoir comme origine un tremblement de terretremblement de terre. Ce manque de précision est causée par l'isolement de cette île baignée dans la tradition orale et qui au début du siècle était placée comme l'ensemble de l'archipel des Nouvelles Hébrides (rebaptisé Vanuatu le 30 juillet 1980), sous la tutelle franco-britannique.

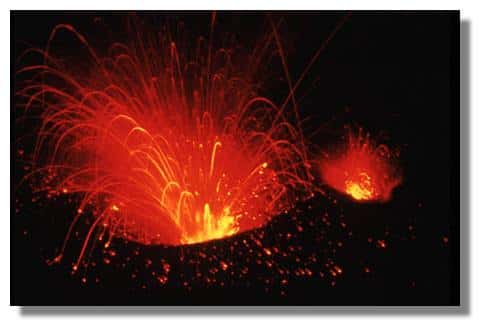

- L'explosion phréatiquephréatique dans le lac Voui du 3 mars 1995

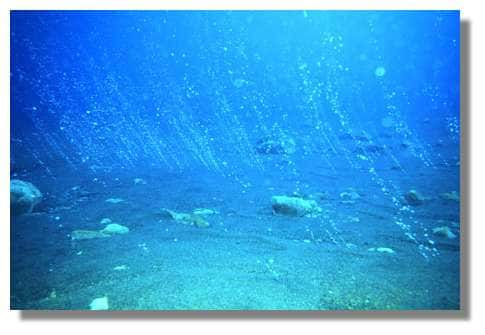

- B - Voui : 50 millions de mètres cube d'eau acide

Premières mesures dans les vapeurs acides, juin 1995, après l'éruption phréatique de mars 1995 dans le lac de cratère Voui © IRD

La zone sommitale du volcan est formée de deux calderascalderas (très grands cratères) concentriques dans laquelle trois lacs sont bien visibles sur l'image Spot. A l'Est un lac asséché (Manaro Ngoro), au centre le lac de cratère Voui d'environ 2 km de diamètre contient quelque 50 millions de m3 d'eau acide et à l'ouest un lac de retenue (Manaro Lakua) en bordure de la caldera.

Les trois lacs de cratère Manaro Lakua (non actif), Voui (turquoise, actif, 2000 m de diamètre) et Ngoro (marécageux) du sommet de l'île d'Aoba (Ambae) © IRD

Les importants dépôts de cendre instables, accumulés au cours des éruptions passées sur les flancs du volcan, peuvent, suite à une interaction eau-magmamagma explosive lors d'une reprise d'activité, éjecter l'eau des lacs et générer des coulées de boues (lahars) capable de transporter des roches et des troncs d'arbrearbre. De tels dépôts très récents ont été observés le long de toutes les côtes de la partie centrale de l'île.

Les pluies tropicales parfois intenses et les forts séismes régionaux sont également des éléments qui contribuent à l'instabilité des pentes de l'édifice.

- C - Reprise récente de l'activité du volcan

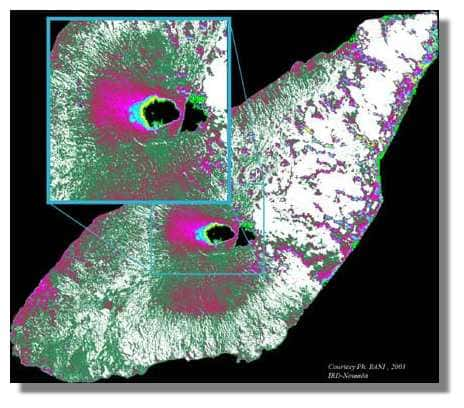

© Mise en évidence des zones déforestées par le traitement d'une image Spot

Depuis 1990 une reprise d'activité a été constatée dans le cratère du lac Voui ce qui a entraîné une déforestationdéforestation sur les îlots et en bordure de celui-ci dans la direction des ventsvents dominants qui emportent les gaz acides vers la zone ouest du lac. La photographiephotographie du 20 mars 1995 prise dix sept jours après l'explosion phréatique -- qui s'est limitée à la projection de blocs de sédimentssédiments dans la zone du sommet -- nous montre l'importante montée en température du lac Voui qui a entraîné par évaporation une baisse du niveau du lac de près de 7 mètres, soit la disparition d'un volume de quelque 13 500 m3 d'eau. Au début de juin 1995 la température du lac était encore de 40° C. Outre l'observation d'une reprise d'activité du lac en 1991, le séisme superficiel d'une magnitude de 4,8 enregistré le 4 décembre 1994 à proximité d' Aoba a été suivi de plusieurs répliques.

Intense dégagement de vapeurs acides au-dessus du lac de cratère Voui. Au fond le lac de cratère Manaro Lakua (sans activité). Aoba, Vanuatu. © Royal Air New Zealand.

Ces secousses ont été fortement ressentis par la population (particulièrement au nord de l'île), elles ont entraîné une mise en alerte qui a été maintenue pendant plusieurs mois suite à l'explosion phréatique du 3 mars 1995. Le suivi de la baisse progressive de l'amplitude des trémors à partir de la fin du mois de mars a permis de réduire le niveau d'alerte ; il n'y a eu aucun déplacement des quelques 9 000 personnes menacées.

- D - Suivi en temps réel par satellite

Une forêt tropicaleforêt tropicale très dense qui recouvre toute l'île au delà d'une altitude de 500 à 700 mètres, avec une pluviométrie moyenne annuelleannuelle de 5 000 mm rendent difficile l'accès aux cratères. Ce n'est donc qu'à partir d'octobre 1998 que les mesures de variations de la température du lac Voui et de signaux acoustiques enregistrés par un hydrophone dans un très large spectre de fréquencesfréquences (1Hz à 200 kHz) a permis de suivre en temps réel via le système ArgosArgos les changements d'activité du lac Voui jusqu'en février 2002.

Station de surveillance en cours d'installation sur un îlot du lac de cratère Voui.

Ile d'Aoba (Ambae), Vanuatu © IRD/Michel Lardy

Les manifestations du Lombenben sont souvent impossibles à observer depuis les zones habitées, les mesures permanentes transmises par satellite ont permis de suivre le réchauffement du lac en mars 2000 et de faire une estimation d'un bilan thermique comparable à ceux du Kawa Ijen (Indonésie) ou du Ruapehu (Nouvelle-Zélande).

© IRD

Les mesures en temps réel sont également associées à des prélèvements réguliers des eaux du Voui dont la composition chimique porteporte les changements d'activité du volcan.