au sommaire

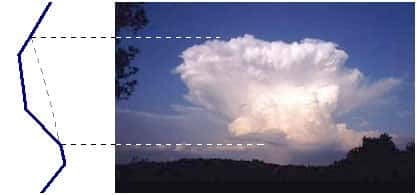

1 - Les nuages de convection

Le rayonnement solairerayonnement solaire diurnediurne entraîne un réchauffement progressif des couches d'air en contact avec le sol. Ce réchauffement se propage dans les basses couches de l'atmosphèreatmosphère dont la courbe d'état se modifie peu à peu en demeurant sensiblement parallèle aux adiabatiquesadiabatiques sèches du fait de la turbulence. Toutefois, les couches d'air directement en contact avec le sol ont un gradient superadiabatique (leur courbe est inclinée vers la gauche des adiabatiques sèches), elles sont donc en instabilité absolue.

© P.P.Feyte.

2 - Les nuages formés par turbulence

La turbulence peut être définie comme le résultat de tourbillonstourbillons à axes horizontaux. Une turbulence plus ou moins régulière peut se rencontrer à n'importe quelle altitude tant en atmosphère claire que dans les nuagesnuages. Elle est cependant une des caractéristiques des basses couches où elle est toujours présente pour peu que le ventvent au sol ne soit pas nul.

La turbulence provoque un mélange des couches d'air, distribue plus ou moins régulièrement la vapeur d'eau et apporte des changements adiabatiques dans les courants ascendants et descendants qu'elle provoque. Il est clair que, chaque fois que l'humidité est suffisante, les mouvements ascendants dus à la turbulence peuvent provoquer la saturation et la formation de nuages.

© Christian Barthlott/Wolkenatlas, et Brooks Martner/NOAA Wave Propagation Lab

Selon l'altitude de la couche turbulente, les nuages formés seront de l'un des types suivants : stratusstratus, stratocumulus, altocumulusaltocumulus ou cirrocumulus. Certains cas de stratocumulus élevés et d'altocumulus s'expliquent par une couche turbulente due à un changement rapide de vent (en direction et/ou vitesse) avec l'altitude, c'est l'effet KelvinKelvin-Helmholt-Wellen.

© Christian Barthlott/Wolkenatlas, et Brooks Martner/NOAA Wave Propagation Lab

Les nuages bas qui se forment brusquement au lever du SoleilSoleil sont dus à une augmentation de la turbulence provoquée par le rayonnement solaire. Ces nuages disparaîtront plus ou moins rapidement en fonction de l'augmentation plus ou moins rapide de la température. Ils se transformeront généralement en stratocumulus et en cumuluscumulus. Cependant, il est possible que dans certaines conditions il n'existe plus aucun nuage après leur disparition.

3 - Les nuages nacrés et mésosphériques

Nous quittons à présent la troposphèretroposphère pour nous élever dans la stratosphèrestratosphère. Vers 25 km d'altitude, il existe encore suffisamment d'air et d'humidité pour y trouver des particules de glace et d'eau surfondue qui se forment par condensationcondensation.

Le milieu est stratifiéstratifié en raison de contraintes thermodynamiquesthermodynamiques dont la tropopausetropopause est le plus bel exemple. En effet, cette barrière empêche les échanges d'eau et de chaleurchaleur dans le plan vertical et isole les nuages troposphériques de ceux que l'on rencontre dans la stratosphère et la mésosphèremésosphère.

Des éléments de la troposphère atteignent malgré tout la stratosphère suite à des éruptions volcaniqueséruptions volcaniques ou, comme ce fut le cas jadis, en raison des essais nucléaires en atmosphère libre dont la canopéecanopée des nuages atomiques des bombes les plus puissantes parvenait sans difficulté jusqu'à la tropopause.

Aux latitudeslatitudes polaires (Scandinavie), on peut régulièrement observer des nuages nacrésnuages nacrés (noctilucent en anglais). Ils ressemblent à nos cirruscirrus ou altocumulus lenticulaires mais sont irisés, phénomène à l'origine de leur nom. Ces irisations apparaissent durant le crépusculecrépuscule, lorsque le Soleil est passé sous l'horizon, raison pour laquelle on ne peut les photographier qu'après le coucher du Soleil.

Malgré la stabilité de l'air à ce niveau de l'atmosphère, certains nuages nacrés présentent occasionnellement des turbulences verticales à l'image des nuages orographiques.

Enfin, un phénomène similaire mais beaucoup plus rare se manifeste dans la mésosphère, vers 85 km d'altitude, à hauteur de la mésopause. A cette altitude, le contenu en eau de l'atmosphère est si pauvre que les nuages nacrés ne peuvent pas se former par condensation. Le processus tient essentiellement à la présence de poussières qui sert de noyau de condensationnoyau de condensation aux particules de glace.

A cette altitude, la forme des nuages nacrés ne varie pas foncièrement par rapport à ceux de la stratosphère et les bancs sont tout aussi vastes. Ils peuvent présenter des couleurscouleurs allant du blanc-gris à l'argenté et deviennent bleus après le coucher du soleil. Ils présentent leur brillance maximale à la fin du crépuscule astronomique (lorsque le Soleil est >18° sous l'horizon, environ 2 heures après le coucher du Soleil) du fait de la lumièrelumière rasante, pour décliner ensuite en raison de l'obscurité.

Notons que ce phénomène n'a rien à voir avec les irisations ordinaires que l'on observe dans les altocumulus ou les différentes variétés de cirrus, les arcs circumzénitaux ou encore le phénomène de couronne associé aux cirrostratuscirrostratus.