au sommaire

- L'essentiel à connaître sur le millet

- Le millet : vocabulaire autour de la céréale

- Les différents millets

- Les différentes espèces de millet

- Éleusine ou « ragi » ou mil rouge : Eleusine coracana

- Coix : Coix lacryma-jobi

- L'herbe à épée : Paspalum scrobiculatum

- Millet indien : Panicum sumatrense

- Millet japonais : Echinochloa frumentacea

- Le panic pied de coq : Echinochloa crus-galli, E. colona

- Panicum miliaceum, le millet commun

- Description du Panicum miliaceum

- Pennisetum glaucum, le millet perle

- Description de Pennisetum glaucum

- Le fonio, mil africain

- Description et utilisation du fonio

- Setaria italica, le millet des oiseaux

- Description et utilisation de Setaria italica

- Le teff, un millet à très petits grains

- Description et utilisation du teff

- Les différents teffs

- La production du mil en Afrique et en Asie

- Afrique et Asie : 94 % de la production mondiale de mil

- Systèmes de production du mil

- Contraintes de la production du mil

- Amélioration variétale du mil

- Culture du mil : répartition géographique

- Répartition géographique de la culture du mil

- La culture du mil en Asie

- La culture du mil en Afrique

- Le mil pour l'alimentation humaine

- Le mil dans l'alimentation animale

- Autres utilisations du mil

- Le sorgho sous toutes ses formes

- Les différents sorghos

- Le sorgho : attention aux intoxications

- D'où vient la toxicité du sorgho ?

- Connaître la dose toxique

- Pour en savoir plus sur le millet

- Sur Internet

- Livres

- À lire aussi

Le milletmillet désigne plusieurs espècesespèces de graminéesgraminées, dont les graines sont très petites, cultivées dans les régions sèches du Globe, comme l'Asie et l'Afrique. Cette céréalecéréale est un aliment nutritif, souvent consommé sous forme de galettes. Longtemps réservé aux pays pauvres, le millet s'offre un retour dans nos assiettes, notamment par les recettes bio. L'occasion de le (re)découvrir.

Le mot « millet » est un terme générique qui désigne les plantes de la famille des Poacées (graminées). Cette céréale fait partie des plus petites graines alimentaires. Principalement consommé dans les pays asiatiques et africains, le millet est source de fibres, de protéinesprotéines végétales, de fer, de phosphore, de magnésium ou encore de zinc, et il ne contient pas de gluten.

L'essentiel à connaître sur le millet

Ce dossier présente les différentes espèces de millet : le millet commun bien sûr, mais également le millet perle, le millet des oiseaux, le fonio et autres types moins connus. Il aborde également les systèmes de production et la répartition géographique de ses cultures. Découvrez enfin le sorgho, qui lui est souvent associé, et qui présente une certaine toxicitétoxicité, à connaître. Bonne lecture.

Le millet : vocabulaire autour de la céréale

Le mot « millet » est donc un terme générique qui désigne plusieurs espèces de plantes de la famille des poacées (graminées). Ce sont des céréales vivrières.

Millet sans autre précision désigne souvent le millet commun, mais le millet le plus cultivé est le « millet perle ». Étymologiquement, millet est un diminutif de mil, terme qui dérive du latin millium, nom de ces plantes en latin.

Les différents millets

Le terme millet céréale regroupe un ensemble de graminées alimentaires annuellesannuelles qui ont pour caractéristique la petitesse de leurs graines. Ces céréales sont surtout cultivées sur les terres marginales dans les régions sèches, subtropicales et tropicales. Chacune des espèces a des caractéristiques physiques, une qualité de grain, des besoins édaphiquesédaphiques et climatiques, ainsi que des cycles de croissance qui leur sont propres.

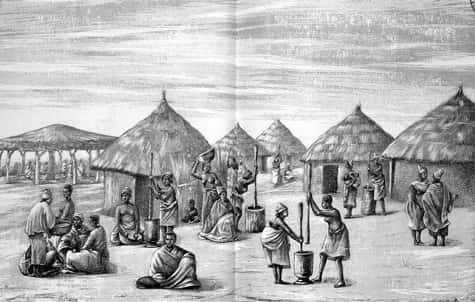

En Afrique subsaharienne, une bière de mil est préparée à partir de la fermentationfermentation du mil, millet ou sorgho.

Les différentes espèces de millet

Différentes espèces de millet sont produites. Du mil rouge au millet indien et japonais, en passant par le panic pied de coq. Découvrez ces graminées. Commençons par les moins connues.

Éleusine ou « ragi » ou mil rouge : Eleusine coracana

Le mil rouge produit plusieurs épis au sommet de la tige. Ses graines sont très petites (1-2 mm de diamètre). Ses besoins en eau sont légèrement supérieurs à ceux des autres espèces de mil. L'éleusine, ragi en Inde, est une culture importante en Afrique orientale et en Asie (Inde, Népal), jusqu'à 2 000 mètres d'altitude.

L'éleusine a été introduite en Inde il y a plus de 3.000 ans, et en Europe par les Romains.

Composition en acides aminés essentielsacides aminés essentiels de l'eleusine (en mg/g) :

- isoleucineisoleucine 275 ;

- leucineleucine 594 ;

- lysinelysine 181 ;

- méthionineméthionine 194 ;

- cystine 163 ;

- phénylalaninephénylalanine 325 ;

- tyrosinetyrosine / ;

- thréoninethréonine 263 ;

- tryptophanetryptophane 191 ;

- valinevaline 413.

Coix : Coix lacryma-jobi

Appelée aussi « larmeslarmes de Job », Coix est une céréale secondaire du sud-est asiatique.

L'herbe à épée : Paspalum scrobiculatum

Céréale spontanée en Afrique occidentale et en Inde, le long des chemins. En Inde, cette espèce a été domestiquée il y a 3.000 ans.

Millet indien : Panicum sumatrense

Culture en Inde, au Népal, au Pakistan, au Sri Lanka, dans l'est de l'Indonésie et l'ouest de la Birmanie.

Millet japonais : Echinochloa frumentacea

Culture importante dans les régions subtropicales de l'Inde.

Le panic pied de coq : Echinochloa crus-galli, E. colona

Il est important dans les régions tropicales et subtropicales de l'Inde.

Après ce petit tour d'horizon, découvrez dans les pages suivantes les espèces de millet plus connues ou plus répandues : le millet commun, le millet perle, le fonio, le millet des oiseaux et le teff.

Panicum miliaceum, le millet commun

Le millet commun Panicum miliaceum est aussi appelé millet blanc ou millet à grappes.

Description du Panicum miliaceum

C'est une plante de 1,3 mètre environ, à panicules lâches, ramifiées et tombantes, cultivée dans des régions tempérées, en Russie, en Ukraine, au Kazhakastan, aux États-Unis, en Argentine et en Australie.

La graine, enveloppée, peut présenter des couleurscouleurs claires ou plus foncées. En moyenne, pour obtenir un gramme, on a besoin de 175 graines. Le millet commun est utilisé en graines entières, en bouillies, en galettes ou en farine. On le mélange également au pain.

Composition en acides aminés essentiels du millet commun (en mg/g) :

- isoleucine 405 ;

- leucine 762 ;

- lysine 189 ;

- méthionine 160 ;

- cystine / ;

- phénylalanine 307 ;

- tyrosine / ;

- thréonine 147 ;

- tryptophane 49 ;

- valine 407.

Pennisetum glaucum, le millet perle

Le millet perle, Pennisetum glaucum, est également appelé petit mil, mais il possède de nombreux noms car il est très commun.

Description de Pennisetum glaucum

C'est l'espèce la plus cultivée, elle représente la moitié de la production mondiale ; elle a le rendement le plus élevé en conditions de sécheresse et de températures élevées, et croît sur sols sableux et pauvres, là où on ne peut cultiver ni maïs, ni sorgho, ni éleusine. Les graines se trouvent sur un épi compact de 10 à 150 centimètres de long appelé chandelle. On la cultive surtout au Sahel, en Asie (Inde, Pakistan). Elle a été introduite aux États-Unis, et est utilisée comme fourrage d'été.

Composition en acides aminés essentiels du petit mil (en mg/g) :

- isoleucine 416 ;

- leucine 479 ;

- lysine 114 ;

- méthionine 142 ;

- cystine / ;

- phénylalanine 297 ;

- tyrosine / ;

- thréonine 212 ;

- tryptophane 35 ;

- valine 379.

Le fonio, mil africain

Le fonio ou mil africain, regroupe plusieurs espèces : « fonio blanc » (Digitaria exilis), « fonio noir » (Digitaria iburua), « fonio à grosses graines » (Brachiaria deflexa).

Description et utilisation du fonio

Les espèces de fonio sont cultivées en Afrique de l'Ouest dans les régions subsahéliennes : Mali, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Sénégal et Guinée. Outre le fonio noir, blanc et à grosses graines, il y a plusieurs autres espèces mineures importantes dans certaines régions.

Le fonio présente une texturetexture proche de la semoule de blé, il peut se cuisiner de bien des façons (en semoule, en beignets...). Dans le commerce, on l'achète complet (aux graines fermes), demi-complet (pour les galettes par exemple) ou en farine. On trouve aujourd'hui de nombreuses recettes à base de fonio.

Setaria italica, le millet des oiseaux

Le millet des oiseaux, Setaria italica, est aussi appelé miliade. Son nom vient de l'utilisation courante de ses graines pour nourrir les oiseaux.

Description et utilisation de Setaria italica

C'est une plante de 1,5 mètre environ, à inflorescencesinflorescences longues, cylindriques, compactes. Le premier pays producteur est la Chine mais cette espèce est aussi cultivée en Inde, en Indonésie, en Corée, dans le sud de l'Europe et en Afrique orientale.

Elle est utilisée en Inde pour faire de la bière. Autrement, on la mange sous forme de bouillie ou de pain. Il existe de nombreuses sous-variétés, comme Setaria italica var. brunneoseta, Setaria italica f. metzgeri, Setaria italica f. breviseta...

Composition en acides aminés essentiels du millet des oiseaux (en mg/g) :

- isoleucine 475 ;

- leucine 1044 ;

- lysine 138 ;

- méthionine 175 ;

- cystine / ;

- phénylalanine 419 ;

- tyrosine / ;

- thréonine 194 ;

- tryptophane 61 ;

- valine 431.

Le teff, un millet à très petits grains

Le teff, Eragrostis tef, est une espèce de millet à grains très petits, cultivée dans les montagnes d'Éthiopie où elle y est très productive.

Description et utilisation du teff

Le teff est une plante qui tolère les sols lourds, mal drainés. Plusieurs parents sont des graminées fourragères appréciées dans les zones arides du monde. C'est l'ingrédient de base du pain en Éthiopie et en Érythrée, car cette céréale contient sa propre levurelevure naturelle.

Le teff est très riche en fer, et contient également beaucoup de calciumcalcium. Il est considéré comme étant la plus ancienne céréale du monde. Ses petites fleurs en forme de cœur lui ont donné son nom, inspiré d'Éros, dieu grec de l'amour.

Les différents teffs

Le teff est une céréale complète, dont on trouve différentes sortes :

- teff brun ;

- teff rouge ;

- teff ivoire.

Le teff brun est le plus riche en saveur, le teff rouge est quant à lui le plus rare.

La production du mil en Afrique et en Asie

Le mil est bien adapté aux sols secs et infertiles et il est souvent cultivé dans des conditions extrêmes : températures élevées, précipitationsprécipitations faibles, jusqu'à 300 millimètres par an et irrégulières, saisonsaison brève, sols acides, peu fertiles ayant une faible capacité de rétention en eau. Voyons ici la production du mil en Afrique et en Asie.

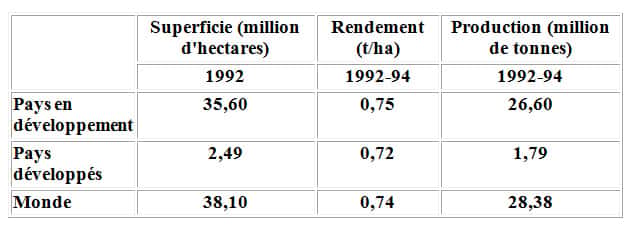

Afrique et Asie : 94 % de la production mondiale de mil

Les pays d'Afrique et d'Asie produisent 94 % de la production mondiale du mil, estimée à 28 millions de tonnes dans les années 1990. Le mil pénicillaire compte pour environ 15 millions de tonnes et il est très important dans les régions les plus chaudes et les plus sèches du monde. Le millet des oiseaux représente cinq millions de tonnes, le millet commun quatre millions de tonnes et l'éleusine trois millions de tonnes. Presque toutes sont produites pour l'alimentation par des paysans qui pratiquent une agriculture à petite échelle, et seules de très petites quantités se trouvent sur le marché international, mais les statistiques sont incomplètes.

La plupart ont un système racinaire profond, un cycle de croissance court et peuvent produire de façon fiable de petites quantités de graines.

Systèmes de production du mil

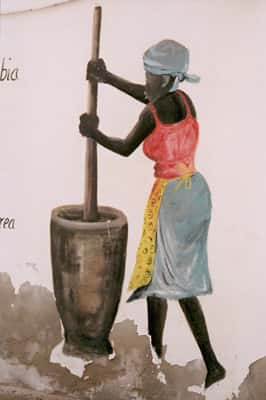

Le mil est consommé localement et sert de culture vivrière de subsistance. On l'utilise aussi pour les pâturages, le fourrage vert ou l'ensilage. Les résidus de récolte sont une source de fourrage (c'est souvent le seul fourrage disponible).

En Inde, quelques variétés sont appréciées pour la quantité de paille, même si le rendement en grain est faible. La culture est extensive et les technologies améliorées peu répandues, sauf dans certaines régions de l'Inde. La culture est pratiquée sans irrigation ni engrais chimiques, sur des sols légers, drainés et pauvres. Lorsqu'ils ont les moyens d'irriguer, les paysans se tournent vers des cultures plus rentables. Mais certaines régions font exception, comme l'État du Gujarat en Inde, où il y a une forte demande saisonnière pour les résidus de récolte du mil pénicillaire, lesquels servent à l'alimentation des animaux laitiers.

Contraintes de la production du mil

Dans les pays en développement, surtout en Afrique, la production du mil est sujette à infestationinfestation de Striga, mildiou et dégâts causés par les oiseaux. La pressionpression démographique a entraîné une diminution de la jachère et donc de la fertilité des sols, ce qui entraîne une baisse de rendement, au cours des quinze dernières années.

L'amélioration génétiquegénétique du mil est plus compliquée que celle des autres cultures, car ces céréales sont produites dans un milieu extrêmement difficile.

Les programmes d'amélioration ont débuté tardivement et les budgets sont faibles. De plus, l'expertise des pays développés n'est pas transposable contrairement aux cas du bléblé et du maïsmaïs. Seuls le mil pénicillaire et l'éleusine ont fait l'objet de recherches internationales. La vulgarisation est inadéquate et les paysans sont réticents. Plusieurs technologies n'ont pas pris en compte les contraintes très graves que doivent surmonter les paysans.

Amélioration variétale du mil

Des hybrideshybrides ont été mis au point, destinés à la production de grain et qui réussissent là où la pluviométrie est fiable. Dans les régions sèches il est beaucoup plus difficile d'identifier les combinaisons qui peuvent donner un hybride intéressant. Quelques variétés améliorées offrent l'avantage d'arriver à maturité plus rapidement et ont ainsi plus de chance d'échapper aux sécheresses.

Culture du mil : répartition géographique

Millet commun, teff, éleusine, où se cultivent les différentes sortes de mil ? Quelle est la répartition géographique de ces céréales ? Les utilise-t-on pour l'alimentation humaine, animale ou les deux ?

Répartition géographique de la culture du mil

En Amérique latine, la culture n'est pratiquée que dans une région de l'Argentine. Dans le monde, les superficies sont relativement stables, soit 38 millions d'hectares.

La production et les rendements ont augmenté dans les années 1980, mais ils sont stables depuis et le rendement moyen est de 0,75 t/ha.

La culture du mil en Asie

En Asie, la culture se limite à deux pays, l'Inde et la Chine. L'Inde est le premier producteur du mil au monde avec 40 % de la production mondiale. Le mil pénicillaire compte pour les deux tiers de la production indienne. Il est cultivé dans les États du Rajasthan, du Maharashtra, du Gujarat, de l'Uttar Pradesh et de l'Haryana. L'éleusine est cultivée dans l'État du Karnataka, de l'Orissa, de l'Uttar Pradesh et du Tamil Nadu. C'est l'espèce la plus importante au Népal et au Bhoutan. La Chine produit environ 3,7 millions de tonnes de mil par an dans les provinces de Hebei, Shanxi et Shadong. Au cours des trois dernières décennies, les rendements ont presque doublé en Chine où ils sont parmi les plus élevés au monde.

Ce progrès a été obtenu grâce à la diffusiondiffusion d'hybrides de mil pénicillaire et de variétés à pollinisation libre de millet des oiseaux.

La culture du mil en Afrique

En Afrique, la culture du mil est pratiquée dans un grand nombre de pays. L'Afrique est la seule région du monde où la production du mil augmente. Le mil pénicillaire est cultivé au sud du Sahara ainsi que dans les régions sèches de l'Afrique orientale et australe. L'éleusine est cultivée en Afrique orientale et australe.

L'Éthiopie est l'un des rares pays où le teff est une culture céréalière. De petites quantités de fonio blanc sont produites dans l'ensemble de l'Afrique. Le fonio noir est cultivé dans des bassins isolés au Nigeria, au Togo et au Bénin. Le fonio à grosses graines n'est cultivé que dans le massif du Fouta-Djallon au nord-ouest de la Guinée et en Sierra Leone. Le millet des oiseaux et le millet commun sont des cultures très secondaires.

Le mil pour l'alimentation humaine

La consommation par habitant varie d'un pays à l'autre. Elle est plus élevée en Afrique, où le mil est une denrée de base essentielle : 75 % de la consommation de céréales au Niger par exemple. En Asie, l'utilisation du mil en alimentation humaine est importante dans certaines régions de l'Inde et de la Chine. Elle est négligeable en Amérique latine et dans les pays développés, sauf l'ex-URSS. Le mil est un aliment très énergétique, nutritif, recommandé pour les enfants et les personnes âgées ou en convalescence, que ce soit des bouillies, du pain ou des galettes. La teneur en protéines du mil pénicillaire, du millet commun et du millet des oiseaux est comparable à celle du blé, de l'orgeorge et du maïs. Mais la farine devient vite rance.

À l'échelle mondiale, la consommation du mil a très peu augmenté au cours des trente dernières années, alors que celle des autres céréales a doublé : changement des préférences alimentaires qui a favorisé le blé et le riz, approvisionnements irréguliers, augmentation des revenus et urbanisation rapide en sont les causes.

Le mil dans l'alimentation animale

L'utilisation du grain de mil en alimentation animale est très secondaire. L'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et le Japon utilisent un peu plus de 200.000 tonnes, presque exclusivement comme graines pour les oiseaux.

Autres utilisations du mil

Il y a peu d'autres formes d'utilisation du mil. De petites quantités d'éleusine sont utilisées par des brasseries commerciales.

Le sorgho sous toutes ses formes

Grande poacée, à inflorescence en panicule plus ou moins lâche, le sorgho est une plante d'origine africaine (probablement d'Éthiopie), cultivée soit pour ses graines, le sorgho grain, soit comme fourrage, le sorgho fourrager.

Le sorgho est la cinquième céréale mondiale, après le maïs, le riz, le blé et l'orge. La graine est un caryopse de quatre millimètres et à maturité, son taux d'humidité est élevé (25 à 30 %) : il doit donc être séché rapidement. Il était connu à Rome du temps de Pline, et, de nos jours, il est cultivé, parfois subspontané.

Plante de climatclimat chaud, la sélection a cependant permis de créer des variétés de pays tempérés. En Europe, sa culture reste cantonnée aux pays méditerranéens. Cette plante contient un glucoside, la durrhine, toxique, qui entraîne la formation d'acide cyanhydriqueacide cyanhydrique. La teneur en durrhine diminue surtout après la floraison. Il est préférable de cuire les grains à la vapeur avant de les consommer.

Le sorgho est considéré comme une céréale sans gluten.

Les différents sorghos

- Le sorgho fourrager ou S. vulgare, S. bicolor (L.) vivace

Le semis a lieu au printemps. Il peut être directement pâturé (deux ou trois exploitations), coupé comme fourrage vert ou ensilé au stade pâteux. Il est surtout utilisé comme herbe verte en été du fait de sa grande résistancerésistance à la chaleurchaleur et à la sécheressesécheresse. Son appareil racinaire profond lui permet de résister à la sécheresse. La panicule compacte regroupe des épillets d'une ou deux fleurs bisexuées.

- Le sorgho grain

Il existe plusieurs espèces de sorgho grain, dont les grains sont utilisés en alimentation humaine et animale. Espèces annuelles plus petites que le sorgho fourrager (un mètre environ), la panicule est plus compacte. Il est semé au printemps et la récolte se fait lorsque le grain est encore humide ; il doit rapidement être séché.

Il est utilisé en Europe et aux États-Unis comme céréale dans la fabrication d'aliments pour le bétail. Ses qualités sont comparables aux autres céréales et il n'existe plus de variétés à taninstanins qui pouvaient engendrer des problèmes de digestibilité. En oisellerie, son utilisation est largement répandue, surtout pour les variétés de sorgho blanc.

En Afrique ou en Chine, on l'utilise dans l'alimentation humaine. Sur le continent africain, on l'utilise sous forme de farine ou de semoule. Pour l'industrie brassicole, c'est une matièrematière première de base que l'on retrouve dans de nombreuses bières comme, par exemple, la « Dolo » au Burkina Faso ou la « Pombé » au Soudan.

En Chine, il peut être substitué au riz et il sert également à la fabrication de boissons apéritives comme le « Caoling » qui est un alcoolalcool parfumé aux pétalespétales de roses ou encore le « Maotai » qui détient une excellente réputation.

D'autres sorghos ont des débouchés divers :

- le sorgho d'Alep (Sorghum halepense) est une mauvaise herbe redoutée ;

- le sorgho sucrier est utilisé pour le bétail. Il produit des tiges riches en sucresucre (jusqu'à 5 mètres de haut !). Le sorgho sucrier peut produire 7.000 litres d'éthanol par hectare. Aux États-Unis on l'utilise déjà pour la production d'alcool et de sucre ;

- les autres sorghos, le « papetier » et celui « à balais » sont peu ou plus utilisés ; pourtant le sorgho papetier permet d'obtenir une qualité de fibre d'une résistance extrême.

Dans le secteur des biomatériaux, les espèces de sorgho qui produisent des quantités importantes de matière sèche ont à coup sûr de l'intérêt.

Le sorgho : attention aux intoxications

Le sorgho fait partie des plantes cyanogénétiques, c'est-à-dire des plantes qui sont à l'origine d'intoxications très graves à évolution très rapide (moins d'une heure) et le diagnosticdiagnostic s'effectue souvent post-mortem !

D'où vient la toxicité du sorgho ?

Un hétérosidehétéroside, l'acide cyanhydrique (HCN) et une substance aglyconeaglycone combinée sous forme d'hydroxynitrile. Une hydrolysehydrolyse enzymatiqueenzymatique libère l'acide cyanhydrique. Dans certaines plantes, l'hétéroside cyanogénétique et les enzymesenzymes se trouvent dans des cellules séparées et la toxicité ne se manifeste qu'après mise en contact (broyage).

Dans d'autres plantes (Vicia sp.), il y a peu d'enzymes et la toxicité s'exprime après hydrolyse intestinale, la microflore intestinale sécrétant l'hydroxynitrile lyaselyase.

- Sorghos : durrhine (glucoseglucose + HCN + aldéhydealdéhyde parahydroxybenzoïque).

- Lotus sp : lotusoside (glucose + HCN + lotoflavol).

- Phaseolus lunatus : phaseolunatine (glucose + HCN + acétoneacétone).

- Linum usitatissimum : linamaroside.

- Manihot utilissima : manihotoxine.

- Prunus laurocerasus : prulaurasoside (glucose + HCN + aldéhyde benzoïque).

- Amygdalus communis : amygdaloside.

Les symptômessymptômes sont d'apparition très brutale (10 à 15 minutes après ingestioningestion) et d'évolution rapide : la mort survient en 15 à 30 minutes. On observe des troubles respiratoires, dyspnéedyspnée, nerveux et musculaires, des tremblements et convulsionsconvulsions suivis de mort brutale.

Pathogénie : HCN se fixe sur l'hémoglobine car CN- alors transformée en cyanhémoglobine et ne peut plus transporter d'oxygène. HCN se fixe aussi sur le cytochromecytochrome oxydaseoxydase, bloquant la chaîne respiratoirechaîne respiratoire, et entraîne ainsi des troubles nerveux.

Connaître la dose toxique

La dose toxique dépend :

- de la quantité d'HCN libre : 1 mg/kgkg de PV est nocif, 2 mg/kg de PV sont mortels ;

- de la vitessevitesse d'ingestion. En ingestion lente, un mouton peut détoxifier 15 à 20 mg/kg de PV en 24 heures sans symptômes ;

- de la présence d'une enzyme spéciale qui détoxifie l'HCN ;

- les ruminants sont plus sensibles que les monogastriques à cause des micro-organismesmicro-organismes du rumenrumen et de la faible quantité de HCl dans le rumen qui favorise la forme libre du HCN, contrairement aux monogastriques qui le détoxifient en chlorure d'ammonium.

Traitement (illusoire s'il n'est pas très précoce) : thiosulfate de sodiumsodium ou vitamine B12, gluconate de calcium et sérumsérum glucosé.

ProphylaxieProphylaxie : se méfier des espèces toxiques ! Pour les sorghos, attendre la floraison ou 90 centimètres de hauteur, éviter les plantes chétives, qui ont souffert de froid ou de sécheresse (irrigationirrigation) et éviter de distribuer des déchetsdéchets de sarclages aux animaux. La dessiccationdessiccation ou l'ensilage diminuent la quantité d'HCN.

Pour en savoir plus sur le millet

Pour aller plus loin dans la découverte du millet, consultez la biographie renseignée par l'auteur.

Sur Internet

- Fiche du millet sur Passeportsante.net

- Le millet sur le site bio-logique

- Le millet sur Wikipédia

- Le site de la FAO

Livres

Jolly, Éric. - Boire avec esprit. Bière de mil et société dogon Nanterre, Société d'éthnologie, 2004, 499 pages