au sommaire

Le 29 octobre 2012, un biréacteur Dassault Falcon 20 s'envolait de l'aéroport d'Ottawa. Derrière lui, un avion d'école à réaction des années 1960, un T33, le suivait dans son sillage, récupérant un peu de ses émissionsémissions de fumée. Dans les réservoirs du Falcon, l'unique carburant s'appelait ReadiJet, à 100 % d'origine végétale, produit à partir d'une plante oléagineuseplante oléagineuse, Carinata brassica, la moutarde d'Abyssinie. C'est la première fois qu'un avion vole avec seulement du « biokérosène ».

Jusque-là, de nombreux vols ont été réalisés, mais avec un mélange, souvent moitié-moitié, avec le Jet A1, carburant traditionnel des avions à turbines (similaire au gasoil des voituresvoitures à moteur dieselmoteur diesel). Pour ne citer que les derniers réalisés avec des mélanges de genre, Boeing a fait traverser l'océan Pacifique à un 787 Dreamliner en avril 2012. AirAir France a assuré en octobre 2011 un vol commercial Toulouse-Paris avec un A321 et en 2009, Air New Zealand et Boeing s'étaient associés pour un vol expérimental en 747.

Le 28 octobre 2012 : un Falcon 20, à droite, vole, pour la première fois avec un carburant à 100 % d'origine végétale. L'avion suiveur, un Lockheed T33, analyse ses émissions. Cette étude était conduite au Canada par le CNRC, associé à des industriels qui ont mis au point et produit le carburant à partir de plantes oléagineuses. © CNRC

Salicorne ? Moutarde ? Sciure de bois ?

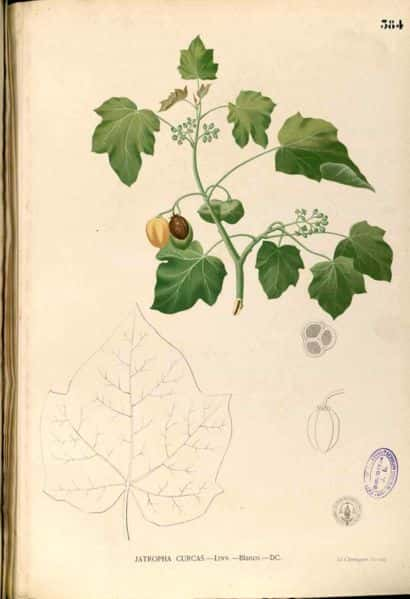

Ce n'est pas peu dire que les constructeurs d'avions investissent dans cette filière. La perspective de devoir à long terme remplacer les carburants fossiles et, à plus court terme, de faire face à des fluctuations imprévisibles des tarifs du pétrolepétrole les incitent à tester les alternatives imaginables. Exit les biocarburants dits de première génération, tirés de plantes comestibles, comme le maïs, qui feraient flamber les cours des céréales alimentaires et dont le bilan pour les émissions de gaz à effet de serre est mauvais. Voici de nouvelles plantes, comme la moutarde de ce vol canadien ou le jatropha du 747 néozélandais. Mais sont aussi en lice la salicorne, les algues et les huiles alimentaires après utilisation (les huiles de fritures) ou les déchets agricoles, avec le concours de bactériesbactéries bien choisies. Le 787 de la traversée du Pacifique brûlait ce genre de carburant.

Les recherches sont soutenues par les pouvoirs publics. Le Falcon 20 et le T33 d'Ottawa volent pour le CNRC, Conseil national de recherches du Canada, équivalent de notre CNRS. Le ReadiJet a été produit à partir d'un oléagineuxoléagineux commercialisé par Agrisoma Bioscience et produit par un procédé de catalysecatalyse mis au point par ARA (Applied Research Associates), avec ChevronChevron Lummus Global.

ProBio 3, un programme pour 2 millions de tonnes de biokérosène en 2020

En France, les pouvoirs publics ont mis le contact sur On avec le programme ProBio3, porté depuis Toulouse par l'Inra (Institut national de la recherche agronomique). Proposé au Salon de l'agricultureagriculture début 2012 et lancé en septembre dernier, il doit mettre au point une filière pour fabriquer industriellement des biocarburants à partir de sources renouvelables et non alimentaires. Des levureslevures ou des bactéries seront mises à contribution pour transformer des lipideslipides (des matièresmatières grasses) tirés de déchets agricoles (paille, copeaux de boisbois...), de coproduits industriels ou de résidus ménagers. Parmi les 16 partenaires du programme, on trouve Airbus et EADSEADS ainsi que Sofiproteol (un conglomératconglomérat impliqué dans les filières des huiles et des protéinesprotéines d'origine végétale) et Tereos (un groupe agro-industriel spécialisé dans les productions de sucressucres et d'alcoolsalcools).

Voici donc la « production microbienne de lipides », nouvelle expression qui fait son entrée dans l'aéronautique, même si ces agrocarburantsagrocarburants de deuxième (ou troisième, on ne sait plus bien) génération sont aussi destinés à d'autres usages. Mais l'alimentation des vols commerciaux est privilégiée : d'ici à 2020, l'Union européenne veut monter à 2 millions de tonnes la production annuelleannuelle de biokérosène. Cet apport restera toutefois modeste, représentant un peu plus de 3 % de la consommation de l'aéronautique européenne.