au sommaire

La biosurveillancebiosurveillance emploie des organismes vivants sensibles aux polluants. Elle se révèle un bon outil d'évaluation de la qualité d'un milieu de vie à travers différentes approches. Par leurs caractères biologiques, les lichens sont des organismes de choix dans l'évaluation de la qualité de l'air.

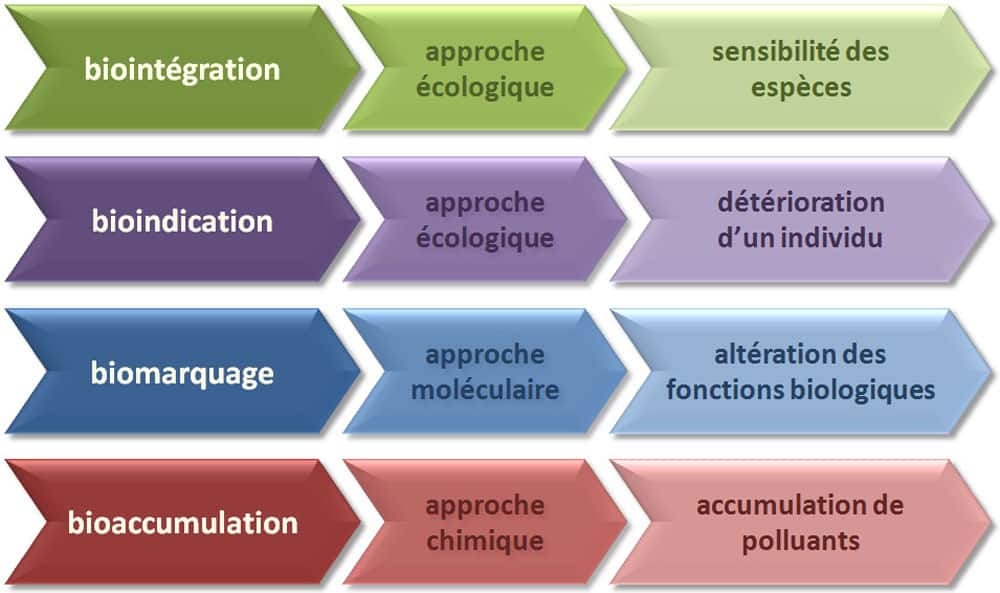

Les différentes approches de biosurveillance

Qu'elle soit passive (prélèvement direct sur le terrain) ou active (matériel biologique transplanté sur site), la biosurveillance peut être réalisée à différentes échelles.

Les deux premières approches concernent le niveau écologique : la bioindication au niveau de l'individu (altération physiologique, tissulaire ou morphologique) et la biointégration au niveau de la population ou de la communauté (diversité et densité des espècesespèces). La surveillance de la qualité des cours d'eau par la diversité des espèces d'invertébrésinvertébrés aquatiques relève de la biointégration, alors que l'évaluation de la pollution à l'ozone troposphérique à partir de la nécrose des feuilles de tabac (Nicotiana tabacum) fait partie intégrante de la bioindication. Cependant, ces deux notions sont fréquemment confondues dans le langage courant, ce qui explique que le terme « bioindication » englobe souvent la biointégration.

© Yannick Agnan - Tous droits réservés

La troisième approche concerne le biomarquage, approche non visible à l'œilœil nu. Celle-ci prend en compte les altérations cellulaire, moléculaire et biochimique provoquées par l'exposition in situ à un agent polluant. C'est le cas notamment du stressstress oxydant induit par les radicaux libresradicaux libres.

La dernière approche se place à l'échelle chimique : c'est la bioaccumulationbioaccumulation. Elle évalue la quantité de polluants à l'intérieur des tissus d'un organisme accumulateur. Les lichens et les moussesmousses sont souvent utilisés à ces fins pour un suivi des dépôts atmosphériques en métauxmétaux.

Biosurveillance par les lichens

William Nylander (1822 - 1899), botanistebotaniste finlandais, a été le premier à faire le lien entre la diversité en lichens d'un lieu et la qualité de l’air après des observations effectuées au jardin du Luxembourg à Paris. Depuis ces travaux publiés en 1866, les lichens ont été utilisés dans différents contextes pour évaluer la qualité de l'air. Si ces organismes réagissent rapidement à cette contrainte environnementale, c'est à cause de leur grande dépendance biologique à l'atmosphèreatmosphère : absence de cuticulecuticule de protection, absence de système racinaire, absence de système d'excrétion, activité quasi annuelleannuelle...

Avantages et limites de la biosurveillance

La biosurveillance permet souvent d'intégrer différents stress en une seule réponse observée directement dans les écosystèmesécosystèmes. C'est notamment le cas pour la bioindication et la biointégration. La simplification protocolaire (absence de mesure chimique pour la bioindication/biointégration, prélèvement direct pour la biosurveillance passive) est un second avantage non négligeable pour des études environnementales in situ. En revanche, l'intégration des dimensions spatiale et temporelle suppose un enregistrement plus global, limitant parfois la discrimination des substances suspectées. Un couplage des différentes approches (biosurveillance et mesures physico-chimiques) apparaît donc pertinent.