au sommaire

La bionique mêle ainsi la biologie à l'électronique, produisant des techniques et matériaux aux caractéristiques nouvelles, copiées sur la nature. Exemples de techniques inspirées par la nature.

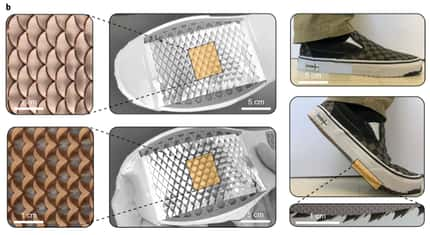

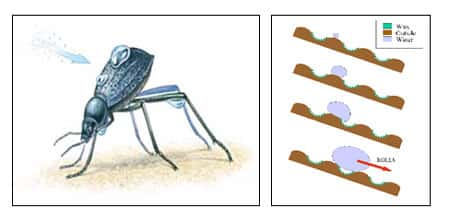

Du scarabée Stenocora à la puce microfluide

Le scarabée Stenocara « buvant » le brouillardbrouillard matinal dans le désertdésert de Namibie, l'un des plus chauds du monde. Les bosselettes accumulent l'eau sur leurs sommets hydrophileshydrophiles et la libèrent brusquement sur leurs pentes hydrophobeshydrophobes.

Cette substance pourrait servir à l'élaboration de puces microfluides, des systèmes miniaturisés susceptibles d'être introduits au sein des cellules afin d'y effectuer, dans de minuscules cavités remplies de liquides, des centaines d'analyses biochimiques différentes.

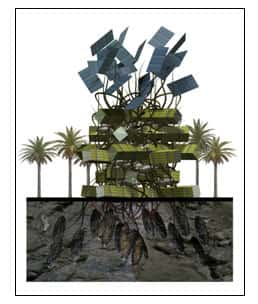

Des fractales de la nature aux habitations « bio »

Une fractale désigne toute figure qui présente un phénomène d'autosimilarité pour diverses dimensions, comme les feuilles d'une fougèrefougère ou les arborescences des vaisseaux de notre système sanguin. La même logique répétitive des fractales est au cœur des travaux de Dennis Dollens, architectearchitecte vivant au Nouveau-Mexique. Au moyen d'un logiciellogiciel adapté, il simule sur ordinateurordinateur le mode de croissance des plantes, concevant un bâtiment aux panneaux solaires comme des feuilles, ses chambres d'habitation comme des cosses, ses racines et sa structure porteuse comme celles d'un arbrearbre.

Du papillon aux écrans plats

Malgré l'absence totale de pigments colorés, les ailes de certaines espècesespèces de papillons présentent des couleurs éclatantes. Cela est dû à la structure fine de leurs écailles, qui engendre des phénomènes d'interférence et de diffractiondiffraction de la lumièrelumière regroupés sous le nom d'iridescenceiridescence. Ce procédé a été appliqué par une société de San Francisco pour concevoir la génération d'écrans plats iMoD (interferometric MoDulator), constitués d'une membrane métallique réfléchissante recouverte de nanomiroirs à raison de 80.000 par centimètre carré. Ces écrans consomment le dixième de l'énergieénergie nécessaire à un écran à cristaux liquidesécran à cristaux liquides.

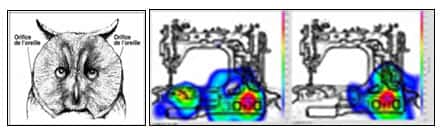

Du hibou aux « images sonores »

La société berlinoise GFaI a inventé et commercialise des caméras acoustiques inspirées de l'audition des rapaces nocturnesnocturnes. Elles sont équipées de nombreux micros qui captent des sons émis à des distances pouvant aller de 30 centimètres jusqu'à 300 mètres. Ceux-ci sont traités par un ordinateur qui superpose une image visuelle de la cible à son « image sonore ». Ce principe est appliqué pour savoir où le bruit d'une machine peut être réduit, ou pour détecter l'origine de pannes.

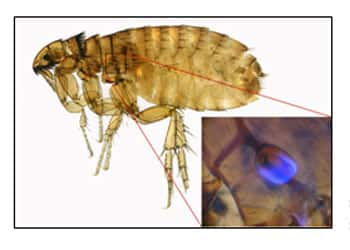

De la puce à nos disques spinaux

Imaginons un humain au rez-de-chaussée de son immeuble et atteignant d'un seul bond son balconbalcon situé au 100e étage. C'est ce qu'il arriverait à faire si ses tendons étaient en résiline, la substance qui permet à une puce de faire des sauts d'environ 150 fois sa taille et à une mouche de battre des ailes environ 500 millions de fois au cours de sa vie.

Des chercheurs du CSIRO, de l'université du Queensland et de l'université nationale australienne ont pu obtenir une solution de ces moléculesmolécules et fabriquer un ruban qui peut supporter un allongement de 300 % avant de se déchirer. Les applicationsapplications de ce matériaumatériau visent à réparer les vaisseaux sanguins, les valves cardiaques, mais surtout à remplacer nos disques spinaux, structures qui amortissent les mouvementsmouvements de nos vertèbres chaque fois que nous plions le dosdos - beaucoup moins fréquemment que la puce ne saute dans sa vie - et qui sont malheureusement moins résilientes que les nanoressorts de l'insecteinsecte !