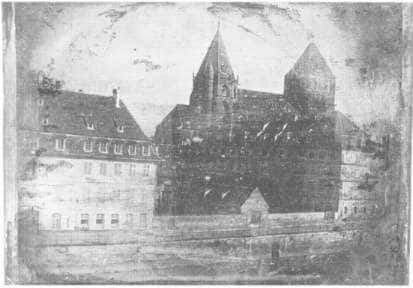

Louis Daguerre présente sa découverte, le daguerréotype, à l'Académie des sciences. Le daguerréotype de l'église Saint-Thomas de Strasbourg est le premier cliché réalisé par Louis Daguerre. © Kapipelmo, Domaine public, Wikimedia Commons

Le daguerréotype est un procédé photographique, datant du XIXe siècle, qui a permis, pour la première fois, de fixer les images à l'aide d'eau chaude saturée en sel marin.

- Inventé en 1939 par Louis DaguerreLouis Daguerre

L'expérience est dirigée par Louis Daguerre en 1837, et le brevet est présenté à l'Académie française des sciences le 9 janvier 1839, avant d'être quelques mois plus tard acheté par l'État français à des fins commerciales. Le daguerréotype s'immisce dans la continuité des recherches en chimiechimie menées par Louis Daguerre, visant notamment à comprendre les propriétés photochimiques de l'iodeiode. À l'origine peintre, puisqu'il invente le procédé du trompe-l'œiltrompe-l'œil avec Charles Marie Bouton, Louis Daguerre se passionne pour les techniques de capture d'image lorsqu'il rencontre et s'associe avec Joseph Niépce, le véritable inventeur de la photographiephotographie. Dès 1835, Louis Daguerre remarque par exemple que la vapeur de mercuremercure est un produit révélateur de l'image.

Description et utilisation du daguerréotype

Le grand avantage du daguerréotype est sa capacité à afficher l'image de façon permanente, résistant ainsi aux affres des expositions au soleilsoleil. Il est constitué d'une plaque de cuivrecuivre recouverte d'une couche d'argentargent, elle-même sensibilisée à la lumièrelumière par des vapeurs d'iodes. Le temps d'exposition s'étend de 20 à 30 minutes et le développement de l'image s'effectue en la positionnant au-dessus d'un récipient contenant du mercure chauffé à 75 °C. Pour terminer la photographie, il faut la plonger dans une solution d'hyposulfite de soudesoude. L'engouement pour ce procédé est international à partir des années 1840.

Cependant, rapidement, des procédés photographiques beaucoup moins complexes, comme l'ambrotype, le ferrotype ou par l'albuminealbumine, le concurrencent. Le daguerréotype décline mais reste aujourd'hui un objet très recherché par les collectionneurs.