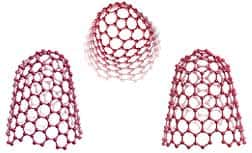

Une épuisette microscopique : le nanocornet est une des curieuses géométries que le carbone pur peut adopter, avec le ballon de football (fullerène) et le tuyau (nanotube). Crédit : Nec.

Molécule ultra légère, le dihydrogène ne se laisse pas facilement emprisonné. On peut le liquéfier mais il faut une température très basse et un réservoir thermiquement bien isolé. Une meilleure idée est de l'insuffler dans un matériaumatériau poreux pour que ses petites moléculesmolécules veuillent bien s'adsorber. Mais on n'a pas encore trouvé la matièrematière idéale. Les métauxmétaux sont une possibilité mais le coût semble prohibitif. Les nanostructures organiques semblent de bons candidats.

Les scientifiques ont bien sûr pensé aux nanotubes de carbonenanotubes de carbone, tellement à la mode qu'on leur trouve tous les mois de nouvelles applicationsapplications potentielles : écrans souples, mémoires d'ordinateurs, capteurscapteurs, analyse d'ADNADN, filtrationfiltration d'eau, etc. Au Japon, Nec a déjà testé des prototypes. Mais au-dessus de - 196 °C, ces structures microscopiques laissent échapper l'hydrogènehydrogène.

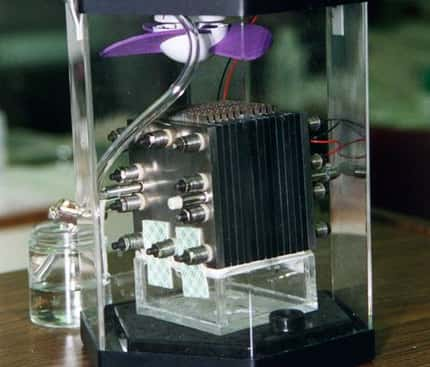

Pourtant, stocker cet élément est devenu un enjeu industriel d'importance, pour faire de l'hydrogène un vecteur d'énergieénergie non polluant. En combustioncombustion directe, il peut servir dans des moteurs thermiquesmoteurs thermiques (voiturevoiture, avion...) et faire office de carburant dans des piles à combustiblepiles à combustible alimentant des moteurs ou des appareils électriques.

L'espoir revient du côté des nanomatériaux, et plus précisément d'un autre type de structure en carbone : les nanocornets. Ces assemblages d'atomesatomes de carbone, connus depuis plusieurs années, prennent la forme d'un cornet ou, si l'on veut, d'une épuisette. L'idée des les utiliser pour piéger le carbone n'est pas nouvelle puisque Nec en parlait déjà en 2001.

L’hydrogène au fond du cornet

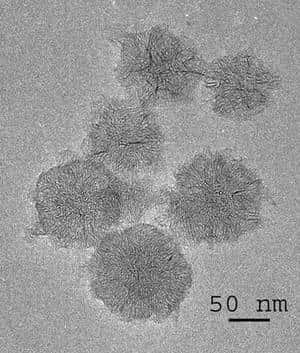

Une équipe internationale vient de relancer l'idée en étudiant de près les propriétés de ces sortes de cornets à frites de deux à trois nanomètresnanomètres de longueur. Des chercheurs du CNRS (Centre de recherche sur la matière divisée, Université d'Orléans), du Rutherford Appleton Laboratory (Royaume-Uni), de l'Université du Pays Basque (Bilbao) et du Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espagne) ont créé des structures de grandes dimensions. Ces nanocornets peuvent en effet s'agréger en assemblages de 80 à 100 nanomètres de diamètre, qui, pour les chercheurs, évoquent l'aspect des fleurs de dahlias.

Les nanocornets s’assemblent naturellement en structures circulaires de 80 à 100 nanomètres de diamètre. Crédit : F. Warmont / CNRS 2007.

L'extrémité pointue de ces cornets devraient, théoriquement, renforcer l'interaction entre le carbone et l'hydrogène. C'est ce que l'équipe a voulu vérifier. A l'aide d'une technique de spectroscopie de neutronsneutrons à haute résolution, les chercheurs ont mesuré la mobilité de l'hydrogène, l'énergie de liaison et la géométrie entre l'hydrogène et le carbone du nanocornet.

Les conclusions sont nettes : ces structures sont bien meilleures que le nanocarbone pour stocker l'hydrogène et devraient pouvoir le retenir à une température plus élevée. Reste encore à mesurer cette limite... et à trouver un moyen de fabriquer les nanocornets moins coûteux que les procédés actuels...