Pour graver les circuits électroniques, la technique actuelle est celle de la photolithographiephotolithographie. Un rayonnement lumineux puissant attaque une surface sur laquelle a été posé un masque. On dessine ainsi un motif, un peu comme avec un pochoirpochoir. Bien rôdé, ce principe est continuellement amélioré pour affiner la gravuregravure, afin d'augmenter le nombre de composants élémentaires (transistors, résistancesrésistances, condensateurscondensateurs...) réalisés sur le siliciumsilicium d'une puce électronique.

Mais la technique approche aujourd'hui d'une limite physiquephysique : la finesse de gravure dépend de la longueur d'ondelongueur d'onde utilisée. La lumièrelumière ultraviolette, classiquement utilisée aujourd'hui, ne permet pas de graver des traits de moins de 35 nanomètresnanomètres. Les industriels cherchent pourtant à faire mieux. IntelIntel commence à commercialiser des processeurs à 45 nanomètres et promet les 32 nanomètres.

Pour progresser en deçà des 35 nanomètres fatidiques de l'ultravioletultraviolet, plusieurs techniques existent déjà, consistant toutes à remplacer ce rayonnement trop mou par des longueurs d'onde plus courtes voire des faisceaux d'électronsélectrons ou d'ionsions. Mais alors, les coûts s'envolent.

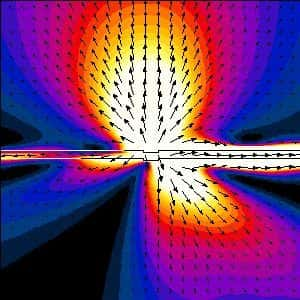

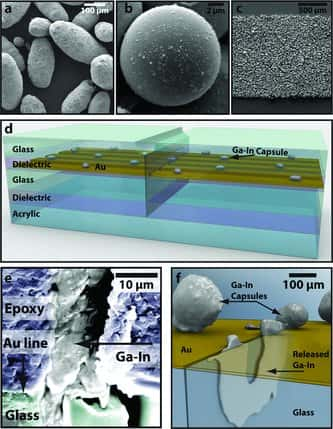

A l'université Berkeley, Xiang Zhang et son équipe affirment avoir mis au point une méthode efficace et peu onéreuse pour augmenter d'un facteur dix la finesse de gravure. Le procédé s'appuie sur la plasmonique, un phénomène dont l'étude est récente et qui excite l'imagination de scientifiques dans plusieurs domaines. Il survient à l'interface entre un métalmétal et un milieu diélectriquediélectrique, comme l'airair. Un rayonnement électromagnétique, par exemple des UV, peut y interagir avec les électrons libres qui se promènent à la surface du métal. Si l'on s'y prend bien, il est possible de créer des mouvementsmouvements oscillants d'électrons, appelés plasmonsplasmons. Ces résonancesrésonances électroniques peuvent alors, secondairement, générer un rayonnement de longueur d'onde plus faible.

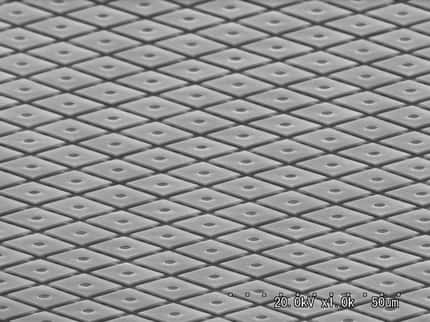

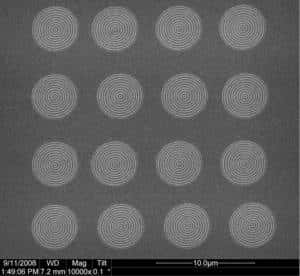

Seize lentilles constituées de simples cercles concentriques gravés sur une plaque d'argent. Sous l'effet d'un rayonnement ultraviolet, elles émettent des ondes de longueurs d'onde plus courtes au niveau du trou central. (Cliquez pour agrandir.) © Xiang Zhang Lab/UC Berkeley

Sur une minuscule lame d'argentargent, l'équipe de Xiang Zhang a gravé une série de cercles concentriques entourant un minuscule trou de moins de 100 nanomètres de diamètre. Cet ensemble se comporte comme une lentillelentille à effet plasmoniqueplasmonique. Eclairée avec une lumière ultraviolette, elle induit un rayonnement secondaire dont la longueur d'onde dépend du diamètre du trou et qui peut être très inférieure à celles des UV. Les 100 nanomètres actuels ne suffisent pas mais il serait possible, selon les auteurs, de descendre ce diamètre entre 5 et 10 nanomètres.

Gravure rapide

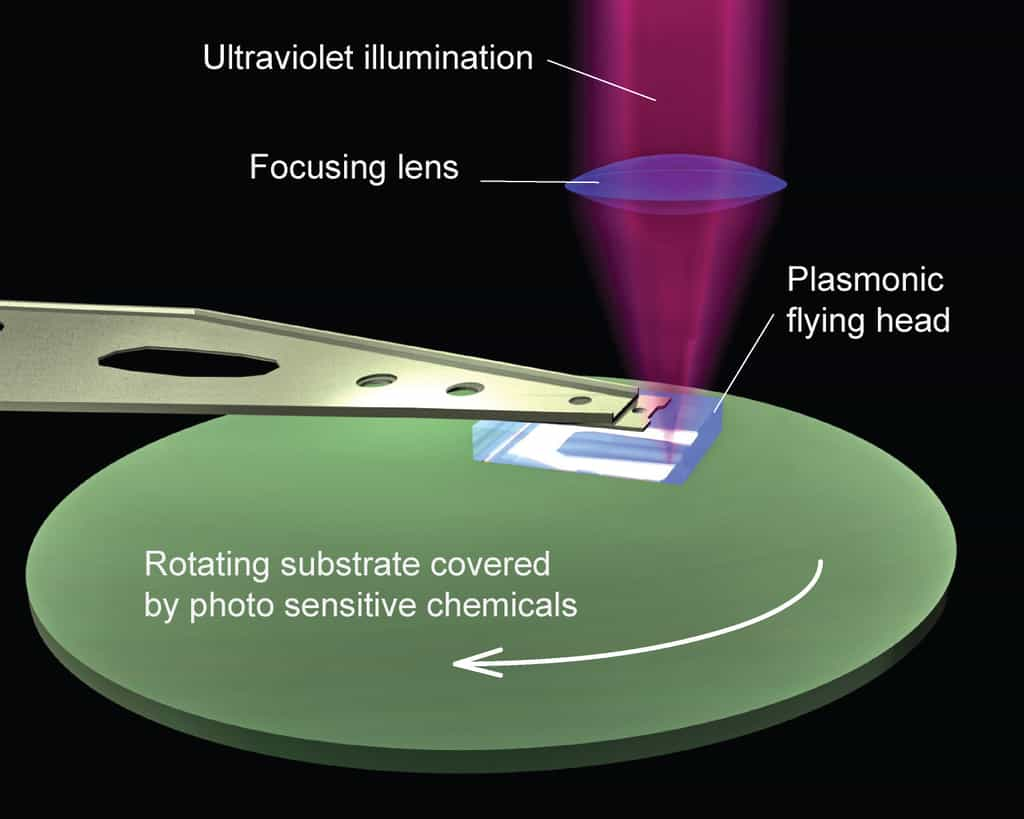

Les chercheurs de Berkeley ont testé un dispositif dans lequel une série de seize lentilles sont installées sur une tête qu'ils qualifient de volante. Elle est en effet fixée au bout d'un bras et vient frôler la surface d'un disque tournant à grande vitessevitesse, à la manière de la tête de lecture d'un disque dur ou d'un CD. Le circuit à graver est solidaire de cette surface et il est alors possible d'y dessiner les composants à grande vitesse.

La distance entre les lentilles et la surface à graver doit être très faible. L'équipe a mis au point un système mécanique pour contrôler les efforts aérodynamiques de sorte de maintenir une distance de 20 nanomètres. Sous cette tête, la surface du dispositif expérimental filait à 12 mètres par seconde.

La résolution atteinte par ce premier prototype n'est que de 80 nanomètres mais les chercheurs affirment que la technique permet de faire beaucoup mieux. Selon eux, des têtes comprenant 100.000 lentilles dont les trous seraient plus fins que ceux du prototype, générant donc des longueurs d'onde plus courtes, permettraient de graver « des microprocesseurs plus de dix fois plus petits ». La même technique serait également applicable à la gravure de disques optiques, qui stockeraient « dix à cent fois plus de données que les modèles actuels ».

Quoiqu'il en soit, l'intérêt de la méthode est qu'elle repose sur des technologies relativement simples, peu éloignées des procédés actuels et peu coûteuses à mettre en œuvre. Intel et consorts n'ont pas encore réagi...