Grâce à de nouveaux capteurs, des drones peuvent collecter la densité des émissions de CO2 des volcans actifs les plus inaccessibles. En ajoutant d'autres données, ils contribuent à améliorer les prédictions sur les éruptions.

Pour ce qui est des émissionsémissions de CO2, on parle beaucoup de la contribution du secteur aéronautique et en général des conséquences de l'activité humaine. En revanche, il existe également des émetteurs naturels de CO2 : les volcans. Ainsi, en 2020, 60 volcansvolcans sont entrés en éruption sur les 1.420 actifs et on estime que moins de 1 % des émissions en CO2 proviennent de ces volcans. Il est cependant très difficile d'obtenir de véritables données, puisque les prélèvements sont très compliqués à réaliser. Ainsi, seules les émissions de 500 volcans ont pu être analysées jusqu'à maintenant.

Plus que de savoir quelle est la participation des volcans en matièrematière d'émission de CO2, c'est le calcul du rapport entre les niveaux de soufresoufre et de dioxyde de carbonedioxyde de carbone qu'ils produisent qui est important. La connaissance de ce ratio est essentielle pour déterminer la probabilité qu'une éruption se produise, ce rapport aide les volcanologuesvolcanologues à déterminer l'évolution de son magmamagma. Mais le souci réside dans les collectes qui doivent être réalisées dans le cratère au plus près de la zone active. Pour y parvenir le drone constitue un allié de choix, et c'est justement l'expérimentation réalisée par les chercheurs du University College of London (UCL). Baptisé Above, ce qui signifie « au-dessus », le projet a impliqué des spécialistes de la volcanologie et de l'ingénierie aérospatiale provenant du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, d'Italie, de Suède, d'Allemagne, du Costa Rica, de Nouvelle-Zélande et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

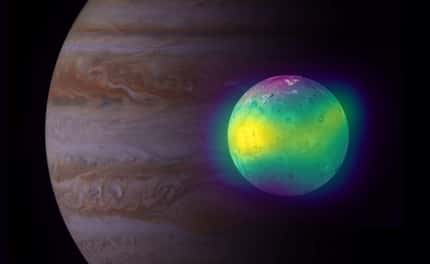

Il y a dix ans, les volcanologues ne pouvaient qu’estimer grossièrement quelles étaient les émissions de CO2 d’un volcan comme Manam. En combinant les échantillons collectés par drone avec les images satellites et des capteurs terrestres, la prévision sur les éruptions gagne en précision. © UCL

L’activité humaine agit comme des milliers de volcans

Sur des drones modifiés, les chercheurs ont fixé des capteurscapteurs de gazgaz miniaturisés, des spectromètresspectromètres et des dispositifs de récupération d'échantillons qui s'ouvrent et se fermentferment automatiquement.

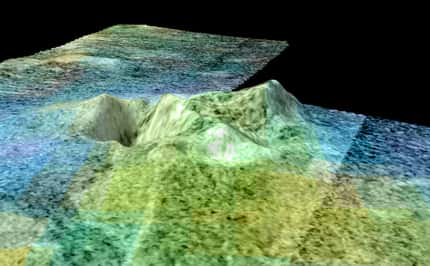

Ils ont collecté des données précieuses sur des volcans actifs jamais explorés auparavant et notamment le dangereux Manam. Le volcan situé sur une île au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est doté d'un diamètre de 10 kilomètres et culmine à 1.800 mètres. Les volcanologues savaient que le volcan faisait partie des plus grands émetteurs de dioxyde de soufre au monde, mais n'avaient aucune donnée sur sa capacité à produire du CO2. Pour collecter les échantillons, les télépilotes ont pu faire voler différents drones à 2.000 mètres d'altitude et sur une distance de six kilomètres. Il a fallu plusieurs rotations et quelques heures pour capturer les échantillons de gaz à analyser.

Les résultats de l'équipe ont été publiés dans Science Advances. Ces données prélevées avec les drones viennent se combiner aux autres données provenant des satellites et des capteurs terrestres. Le mix est alors bien plus précis et permet de surveiller l'état des volcans actifs et de prendre les mesures appropriées en cas de suspicion d'éruption violente. Dans le cas du Manam, il faut savoir que les dernières grosses éruptions ont eu lieu entre 2004 et 2006. Elles avaient alors détruit les récoltes et contaminé l'eau. Quatre mille personnes avaient dû être déplacées sur le continent en urgence.

À l'issue de ces expérimentations, les chercheurs ont également collecté des fonds pour équiper les communautés locales et leur apprendre à analyser l'activité du volcan à partir des données satellitaires et celles de drones.

Ce qu’il faut

retenir

- Des drones sont employés pour prélever des gaz au plus près du cratère de volcans actifs.

- Les données collectées sont combinées à celles des satellites et des capteurs terrestres.

- L'ensemble des données permet d'affiner les prédictions d'éruption.