La danse des aurores boréales est un spectacle d’autant plus merveilleux que celles-ci peuvent prendre différentes couleurs et différentes formes. Les scientifiques savent aujourd’hui pourquoi. Ou presque…

au sommaire

Le spectacle des aurores boréales est sans doute l'un des plus beaux que la nature ait à nous offrir. Ces lueurs aux formes et aux couleurs changeantes que certains ont parfois la chance de voir danser dans le ciel. Ces lueurs qui peuvent laisser place à la rêverie. Ou qui peuvent appeler à se poser quelques questions. Comme celles de l'origine, justement, de ces formes et de ces couleurs qui illuminent nos nuits.

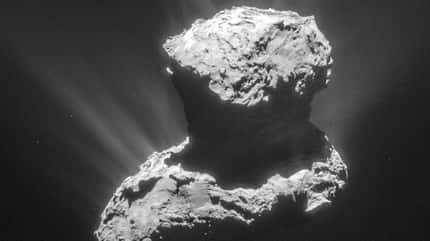

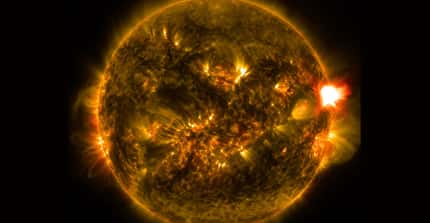

Pour comprendre, rappelons d'abord que nous devons les aurores boréales -- ou les aurores australesaurores australes, le phénomène est bien sûr le même -- à notre Soleil, d'une part, et au champ magnétique qui enveloppe notre Terre d'autre part. Elles constituent en effet la manifestation de la rencontre entre le vent solaire -- un gaz chaud constitué de particules chargées expulsées par notre étoile -- et la magnétosphèremagnétosphère de notre planète.

Du vert au rouge en passant par le bleu, les différentes couleurs dans aurores boréales sont dans la nature

Lorsque les protonsprotons et surtout les électronsélectrons venus de notre Soleil se déversent dans notre atmosphère, ils interagissent avec ses composants. Les physiciensphysiciens disent qu'ils excitent les moléculesmolécules de notre atmosphèreatmosphère. Et c'est en retrouvant ensuite leur état normal que ces molécules libèrent des photonsphotons. Comprenez qu'elles émettent de la lumièrelumière.

La couleur d'une aurore boréale dépend donc de la nature des molécules initialement excitées. Et plus en amont encore, de l'énergieénergie transportée par les électrons, de l'intensité du vent solaire et de la région de notre atmosphère la plus touchée.

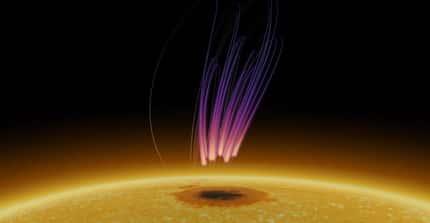

Une aurore boréale -- ou une aurore australe -- bleu ou violette trahit ainsi l'excitation de molécules de diazote selon que celle-ci se soit produite respectivement à basse -- moins de 100 km -- ou à plus haute altitude -- plus de 100 km. Leur point commun, la nécessité d'une tempêtetempête géomagnétique assez puissante pour permettre aux électrons d'atteindre ces niveaux d'altitude qui restent faibles.

À haute altitude, au-dessus de 500 kilomètres, les molécules d'hydrogènehydrogène ou d'héliumhélium peuvent aussi produire des aurores bleues ou violettes. Notre œil nu peine toutefois à les distinguer sur le fond noir du ciel nocturnenocturne.

Une aurore boréale verte -- c'est le cas le plus fréquent, aussi parce que notre œilœil y est plus sensible -- ou jaune apparaît lorsque des atomesatomes d'oxygèneoxygène sont excités à de fortes concentrations comme celle que l'on trouve entre 100 et 300 kilomètres d'altitude. Les atomes d'oxygène excités peuvent aussi briller de rouge lorsque l'activité solaire est importante que de la rencontre se fait à haute altitude, où les concentrations en oxygène sont faibles.

Les formes des aurores boréales pas tout à fait comprises

Outre leurs couleurs qui peuvent être très différentes, les aurores boréales -- ou toujours les aurores australes -- peuvent se présenter sous la forme d'un arc, d'une bande ou d'une couronne. Elles peuvent aussi onduler très calmement ou de manière plus active.

Derrière ses formes changeantes se cache d'abord une simple question de perspective. Selon l'endroit où l'aurore prend naissance et l'endroit d'où elle est observée, elle apparaît sous une forme différente.

Pour le reste, les scientifiques hésitent encore. Ils suggèrent que la forme d'une aurore boréale dépend de l'endroit où les électrons rencontrent la magnétosphère et de ce qui cause leur précipitation dans notre atmosphère.