En dehors de notre fidèle Lune, des planètes familiales et des majestueuses étoiles filantes des Perséides qui illuminent le ciel de fin juillet à mi-août, les nuits estivales réservent encore bien des merveilles célestes. Quelles constellations se dévoilent dans le firmament estival ? Et quels trésors cosmiques sont à la portée des curieux et des astronomes amateurs novices qui souhaitent explorer le cosmos à travers des instruments ? Naviguez parmi les constellations, en quête des astres les plus resplendissants, idéalement depuis des lieux où la pollution lumineuse est minimale, pour une expérience d'observation mémorable

au sommaire

- Les constellations visibles vers l’ouest

- Les constellations visibles vers le sud

- Le Triangle de l’été ou les Trois belles de l’été

- Les constellations visibles vers l’est

- Quels sont les plus beaux objets célestes à observer dans le ciel d'été ?

- Amas globulaires : le Grand Amas d'Hercule, en début de nuit

- Amas ouverts : les Pléiades, le double amas de Persée, Messier 11…

- Les nébuleuses Messier 20 et Messier 8, dans le Sagittaire

- Les nébuleuses planétaires : l'anneau de la Lyre et Messier 27

- Étoiles doubles et Triangle d'été

- Observer la Voie lactée en été

- À lire aussi

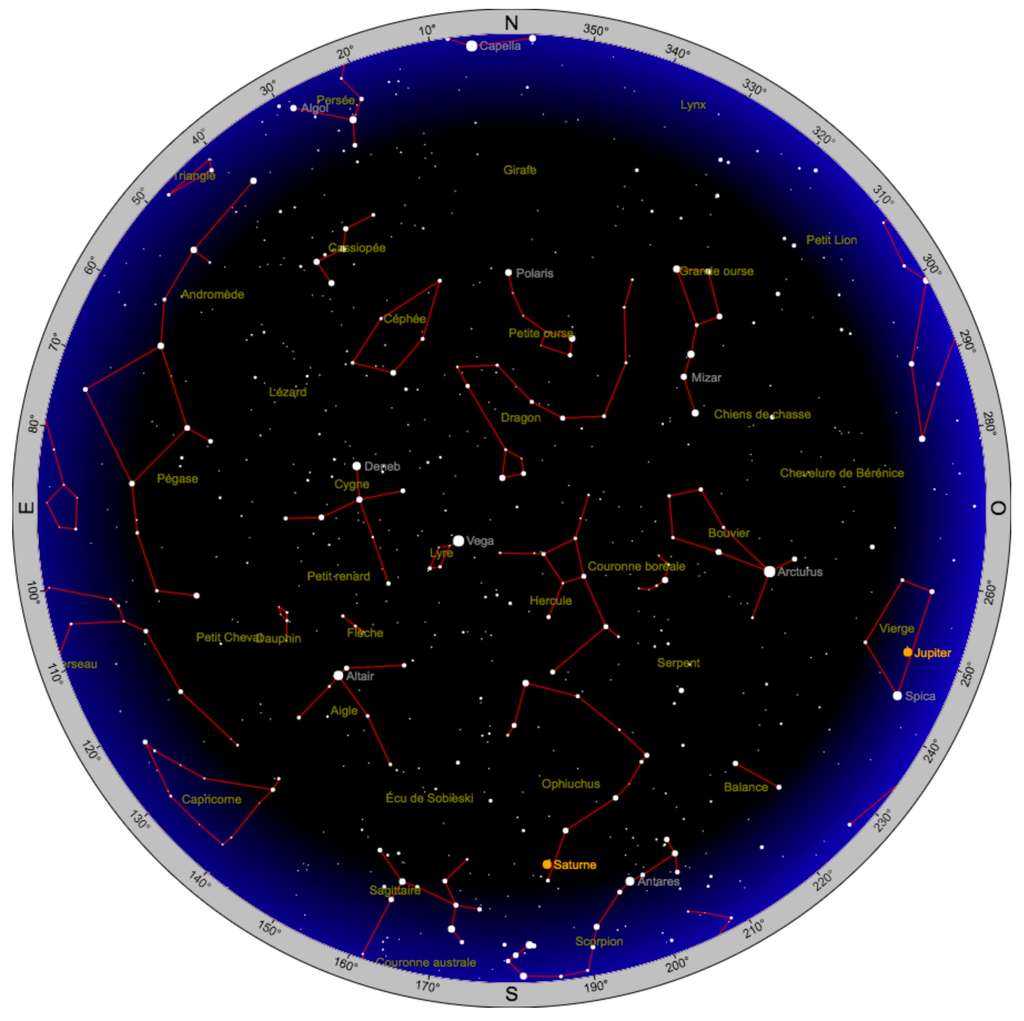

Puisque la Terre tourne autour du Soleil, nous ne voyons donc pas les mêmes constellations toute l'année. Toutefois, il y a des exceptions sous nos latitudeslatitudes : les constellations dites circumpolaires, c'est-à-dire celles qui entourent l'étoile Polaire. C'est au-dessus de l'horizon nord que nous pouvons les voir. Parmi ces constellations que nous voyons toute l'année, citons les très célèbres Grande Ourse (les 7 plus brillantes forment l'astérismeastérisme de la Grande CasseroleGrande Casserole) et Petite Ourse, le Dragon qui serpente entre elles, Cassiopée et son mari Céphée.

Au fil de la nuit, les constellations se déplacent dans le ciel. Mais que peut-on voir les soirs de juillet et d'août, entre 22 h et 23 h, lorsque les enfants ne sont pas encore couchés ? N'hésitez pas à vous reporter à la carte du ciel pour retrouver chacune d'entre elles.

Les constellations visibles vers l’ouest

À l'ouest, au-dessus des dernières lueurs du crépuscule, on peut distinguer les étoiles de la Vierge dont la brillante SpicaSpica. Plus haut, il facile de remarquer Arcturus (sa couleurcouleur est orangée), une des premières étoiles à « s'allumer » les soirs d'été. Son nom signifie le « gardien des ours » - elle n'est pas loin de la Grande Ourse -, et elle appartient à la constellation du Bouvier -- il veille sur les bœufs du Grand Chariot. À gauche (à l'est) du gardien des bœufs, on aperçoit les délicates étoiles de la Couronne boréale (ou Couronne d'Ariane) dessinant un demi-cercle. Plus haut, presque au zénithzénith, s'étend Hercule (l'Agenouillé). L'ensemble ressemble à un grand H. L'une de ses extrémités figure un de ses pieds qui écrase la tête du Dragon.

Les constellations visibles vers le sud

À l'est du fils de Zeus, une étoile très brillante attire l'attention. Il s'agit de Véga, de la constellation de la Lyre (les autres étoiles dessinent un parralélipéde). En dessous de l'Agenouillé sont installés le Serpent et le Serpentaire, nommé aussi Ophiuchus. Il s'agit de la treizième constellation du zodiaquezodiaque.

Nous regardons à présent vers le sud. Et qui voit-on près de l'horizon par les belles nuits d'été ? Le Scorpion. La créature est assez facile à reconnaître, à condition qu'une partie de cet ensemble d'étoiles ne soit pas caché par un bâtiment ou une colline. C'est son manque de hauteur (les couches d'atmosphèreatmosphère sont plus épaisses près de l'horizon) qui fait palpiter son étoile la plus brillante : la supergéante rougesupergéante rouge Antarès. Son nom signifie la « Rivale de Mars-Arès ». Elle est rouge-orangée et facile à repérer dans le ciel.

En regardant plus vers l'est, à gauche de la queue du Scorpion, toujours vers le sud, on peut admirer encore une autre constellation du zodiaque : le Sagittaire, nommé aussi l'Archer. Sa forme n'est pas évidente à reconnaître et il est plus facile, comme les Anglo-Saxons, d'y voir une théière dessinée avec les principales étoiles.

Le Triangle de l’été ou les Trois belles de l’été

Au-dessus du Sagittaire et à l'est d'Ophiuchus, on peut admirer la constellation de l'Aigle. Son étoile la plus brillante est Altaïr. Avec Véga, dans la Lyre, et Deneb, dans le Cygne, elle forme l'astérisme dit du Triangle de l’été. Trois des étoiles les plus brillantes du ciel d'été, suspendues haut dans le ciel. Elles sont aussi nommées les Trois belles de l'été.

Le Cygne déploie ses larges ailes entre Céphée, l'Aigle, la Lyre et Pégase. En cette saisonsaison, il vole au zénith, traversé par la Voie lactéeVoie lactée, pavée de milliards d'étoiles.

Les constellations visibles vers l’est

Vers l'est, au milieu de l'été vers 22 h-23 h, on peut voir un grand carré d'étoiles. Il s'agit de Pégase, du moins de la partie la plus reconnaissable. D'autres étoiles composent les jambes, le cou et la tête du Cheval ailé. Dans la mythologie grecque, l'animal né du sang de la MéduseMéduse à son destin lié à celui de Persée, lui aussi visible dans le ciel. C'est lui qui a coupé la tête de la fameuse Gorgone. Persée est en train de se lever au-dessus du nord-est en cette période de l'année.

À droite du héros et reliée à Pégase, se tient Andromède. Regardez bien, elle tient dans une de ses mains une tache lumineuse assez pâle : c'est la galaxie d’Andromède (M31). Sa mère et son père, roi et reine d'Éthiopie, ne sont autres que Céphée (constellation en forme de maison) et Cassiopée (en forme de W), visibles en direction du nord.

Quels sont les plus beaux objets célestes à observer dans le ciel d'été ?

Avant de commencer, notez que vous pouvez retrouver la position des objets cités ci-après grâce aux cartes du ciel disponibles sur InternetInternet (par exemple, Google Sky), avec le logiciellogiciel gratuit Stellarium, ou via des applicationsapplications dédiées pour smartphones et tablettes.

Amas globulaires : le Grand Amas d'Hercule, en début de nuit

En début de nuit, l'été, l'un des premiers objets auquel on songe appartient au catalogue de Messier : M 13 (Messier 13 ou NGCNGC 6205). Il est aussi surnommé le Grand Amas d'HerculeGrand Amas d'Hercule car présent dans cette constellation accrochée très haut dans le ciel. De la sélection, ce n'est pas le plus proche de tous : quelque 25.000 années-lumièreannées-lumière nous en séparent. Large d'environ 135 années-lumière, M 13 est l'un des 150 amas globulaires connus qui gravitent autour de notre galaxiegalaxie.

Ce regroupement d'étoiles très dense est apprécié pour son aspect granulairegranulaire et tentaculaire. La plupart de ses étoiles (entre de 500.000 et un million) ont le double de l'âge du Soleil. Même s'il est quasiment invisible à l'œilœil nu dans nos contrées, c'est un objet relativement lumineux. Pour l'anecdote, un message a été envoyé dans sa direction en 1974 depuis la grande antenne d'AreciboArecibo. Il devrait arriver dans un peu moins de 25.000 ans...

Autre amas globulaireamas globulaire remarquable : Messier 22 (M 22, NGC 6656). C'est l'un des plus beaux et le troisième plus lumineux après Omega Centauri et 47 Tucanae qui, eux, sont visibles dans le ciel austral. Situé à environ 10.400 années-lumière, dans le Sagittaire, il est aussi l'un des plus proches de nous.

Amas ouverts : les Pléiades, le double amas de Persée, Messier 11…

À la différence des amas globulaires, les amas ouverts concentrent des centaines de jeunes étoiles. L'un des plus beaux exemples - visible qui plus est sans instruments - est celui des PléiadesPléiades (M 45). On ne peut pas le manquer dans le ciel d'hiverhiver ; en été, on peut le voir émerger de l'horizon nord-est au cours de la deuxième partie de nuit, après le lever de Persée.

Dans cette dernière constellation, on peut admirer avec une paire de jumelles ce qui est surnommé le « double amas de Persée » (NGC 884 et NGC 869 ou h et χ Persei). Ces deux essaims, distants de la Terre d'environ 7.500 années-lumière, sont visibles dans la Voie lactée, entre le héros mythologique et sa belle-mère Cassiopée.

Autres amas remarquables : Messier 11 (M 11 ou NGC 6705) et Messier 7 (M 7). Le premier, surnommé « l'amas du Canard Sauvage », est visible avec un instrument au sein de la petite constellation de l'Écu de Sobieski. C'est l'un des plus denses de sa catégorie. Près de 3.000 étoiles, âgées tout au plus de 250 millions d'années, y sont regroupées, à quelque 6.000 années-lumière.

Le second est surnommé « l'amas de PtoléméePtolémée » après que l'astronomeastronome, astrologue et géographe grec a parlé d'« un petit nuagenuage qui suit le dard du Scorpion ». En effet, cette grappe d'une centaine d'étoiles, discernable à l'œil nu, est située à l'extrémité de cette constellation emblématique du ciel d'été, à environ 980 années-lumière.

Les nébuleuses Messier 20 et Messier 8, dans le Sagittaire

C'est principalement le long de la Voie lactée que l'on peut observer avec un instrument de petites et délicates taches laiteuses appelées « nébuleusesnébuleuses ». Ces nuages sont des forges d'étoiles.

Celles que l'on peut distinguer sont les plus actives, telle Messier 20Messier 20 (M 20 ou NGC 6514), surnommée Trifide, et Messier 8Messier 8 (M 8 ou NGC 6523) également désignée nébuleuse de la Lagune (accompagnée d'un amas ouvertamas ouvert), toutes les deux sont dans le Sagittaire, en direction du centre de notre galaxie.

Les nébuleuses planétaires : l'anneau de la Lyre et Messier 27

Autres nébulosités à ne pas rater dans le ciel d'été : les nébuleuses planétairesnébuleuses planétaires. Elles n'ont rien à voir directement avec les planètes (l'appellation est trompeuse) et s'apparentent en réalité au déclin d'étoiles comparables au Soleil. On peut observer facilement les deux plus célèbres : Messier 57Messier 57 (M 57 ou NGC 6720) et Messier 27Messier 27 (M 27 ou NGC 6853).

Le surnom de la première est l'anneau de la Lyre de par sa forme et sa position entre deux étoiles du parallélépipède de cette constellation dominée par l'étoile Végaétoile Véga. Distant de 1.400 années-lumière, le nuage qui enveloppe la naine blanchenaine blanche au centre aurait commencé son expansion il y a entre 6.000 et 8.000 ans.

La seconde a plusieurs surnoms à cause de sa silhouette évasée (des extensions sont moins visibles) : nébuleuse des Haltères (Dumbbell, en anglais), « le diabolo » ou « le trognon de pomme ». Le nuage formé par son étoile centrale aurait commencé à s'étendre il y a 3.000 à 4.000 ans. M 27 se situe à environ 860 années-lumière de la Terre, au sein de la constellation du Petit Renard.

Étoiles doubles et Triangle d'été

Parmi les plus brillantes des étoiles, citons celles qui composent le « Triangle d'été », appelées aussi les « Trois Belles d'été » : Véga (Lyre), Deneb (Cygne) et Altaïr (Aigle). Au-dessus de l'ouest, Arcturus (Bouvier). Et vers le sud : la rouge AntarèsAntarès (Scorpion).

Parmi les étoiles doubles à observer, citons l'étoile qui marque la tête du Cygne, Albireo. Une rouge-orangé et une autre, bleutée. Autre cas remarquable : Izar, la deuxième étoile la plus brillante du Bouvier. Elle apparaît jaune-orangé et bleue.

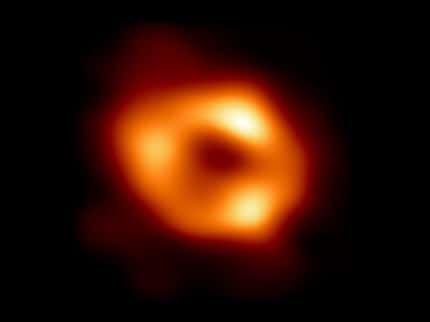

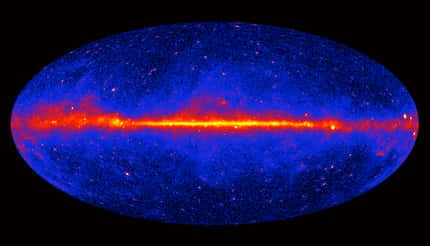

Observer la Voie lactée en été

Pour terminer cette sélection, citons la majestueuse Voie lactée, un corps céleste immense (c'est notre galaxie vue de l'intérieur) ne nécessitant aucun instrument pour l'admirer. Ce fleuve d'étoiles est d'autant plus beau et fascinant par une belle nuit noire sans LuneLune et dénuée de pollution lumineusepollution lumineuse. Allongé dans l'herbe, on se sent alors vraiment tout petit, flottant parmi les étoiles...