La grosse sphère gazeuse que nous appelons « Soleil » est soumise à des ondes acoustiquesondes acoustiques internes. Mais par quoi les vibrations sonores de notre étoile sont-elles provoquées ?

Le 16 octobre 1961, la revue américaine d'astronomie Astrophysical Journal reçoit une proposition d'article de la part de trois astrophysiciensastrophysiciens du California Institute of Technology, situé à Pasadena, près de Los Angeles. L'article, long de 46 pages, s'intitule « Champs de vitesse dans l'atmosphèreatmosphère solaire. Rapport préliminaire ». Il est signé par Robert Leighton, Robert Noyes et George Simon et sera publié en 1962. Les auteurs ont découvert dans l'atmosphère du Soleil des mouvements réguliers, périodiques, avec une fréquencefréquence de l'ordre de trois millièmes d'hertzhertz.

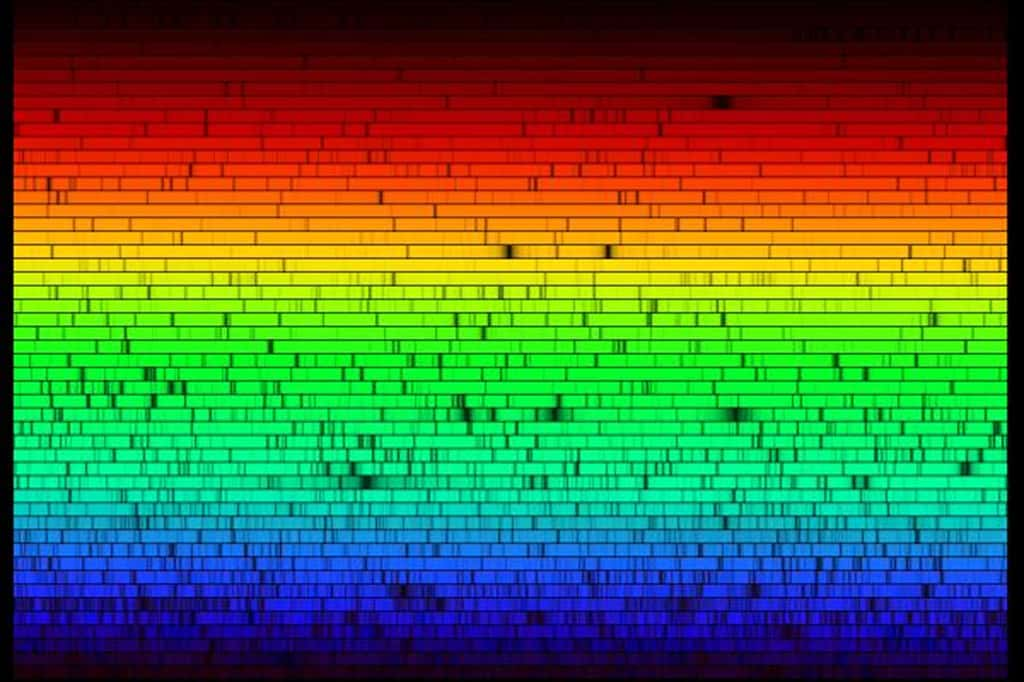

L'effet Doppler-Fizeau

La méthode utilisée est spectroscopique. Si l'atmosphère solaire est soumise à des mouvements réguliers qui font osciller la matièrematière autour d'une position d'équilibre, les longueurs d'ondelongueurs d'onde des rayonnements que nous recevons reflètent directement ces oscillations. Il s'agit de l'effet Doppler-Fizeaueffet Doppler-Fizeau. Lorsque la matière se rapproche, les longueurs d'onde sont raccourcies. Si elle s'éloigne, ces dernières sont augmentées. Les astrophysiciens ont mis au point des instruments qui peuvent mesurer très précisément les variations périodiques des longueurs d'onde reçues.

Neuf ans après la découverte des oscillations de l'atmosphère solaire, le 5 mars 1970, la même revue américaine reçoit un article de Roger Ulrich, de l'université de Californie, à Los Angeles, qui en donne l'explication. Il s'agit d'ondes acoustiques stationnaires piégées dans la sphère solaire. Cette thèse sera amplement confirmée par la suite.

Les ondes acoustiques internes du Soleil

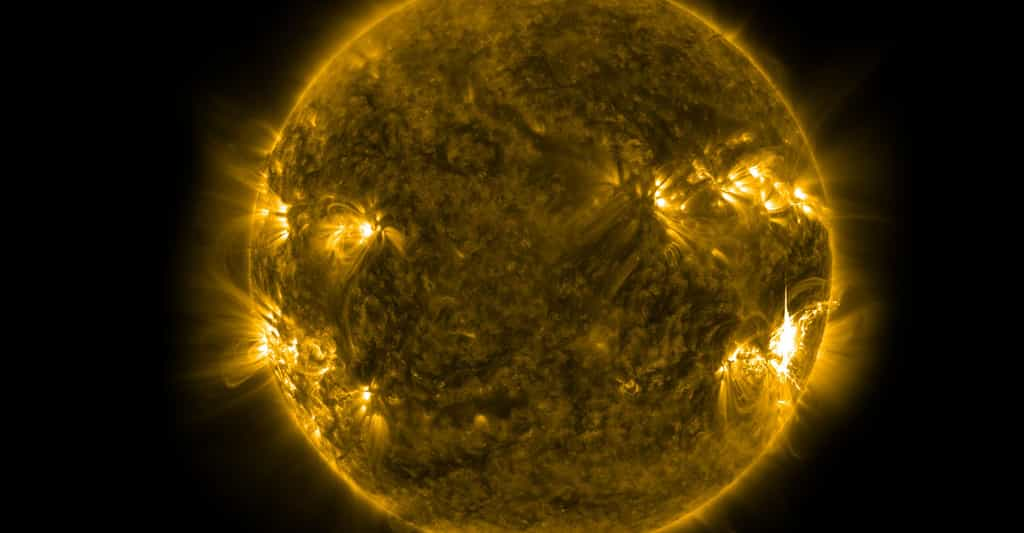

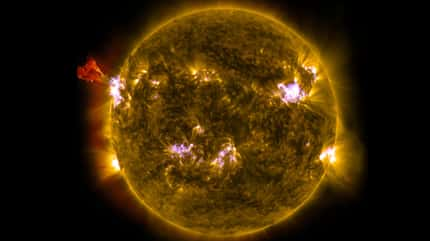

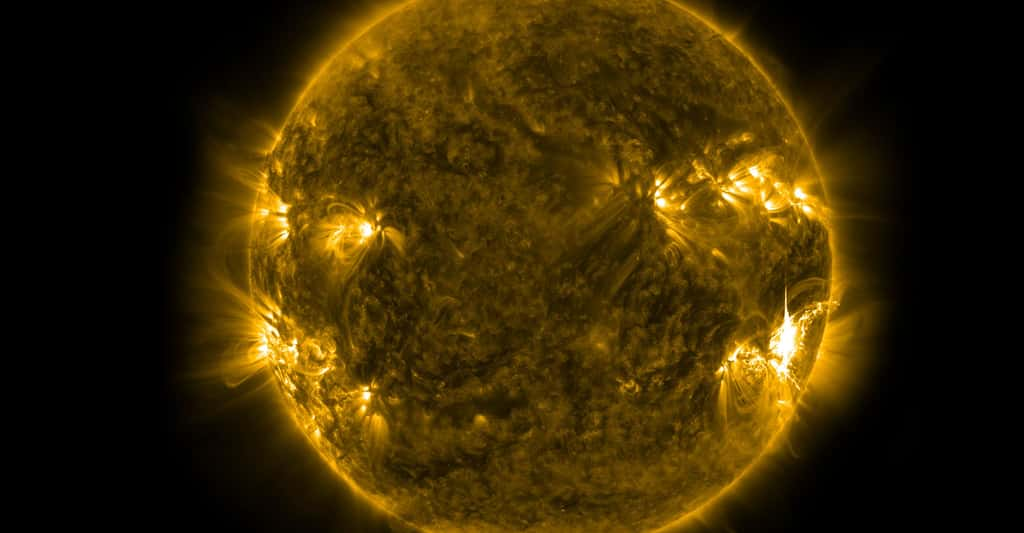

Ainsi, la grosse sphère gazeuse que nous appelons « Soleil » est soumise à des ondes acoustiques internes, c'est-à-dire des ondes sonores, comme le sont les caisses de résonancerésonance de nos instruments de musique. Cette découverte fut une réelle surprise pour les astrophysiciens, qui ne l'avaient pas du tout anticipée. Ils connaissaient depuis longtemps de nombreuses étoiles dont l'éclat varie régulièrement et qui vibrent, mais le Soleil et les étoiles qui lui ressemblent n'en faisaient pas partie. Fort heureusement pour nous, la lumièrelumière émise par le Soleil ne fluctue pas comme celle des étoiles variablesétoiles variables répertoriées dans le ciel. Pourrions-nous imaginer un Soleil pulsant, qui deviendrait deux fois plus brillant en une dizaine de jours ? Dans ces conditions, la vie n'aurait jamais pu se développer sur Terre.

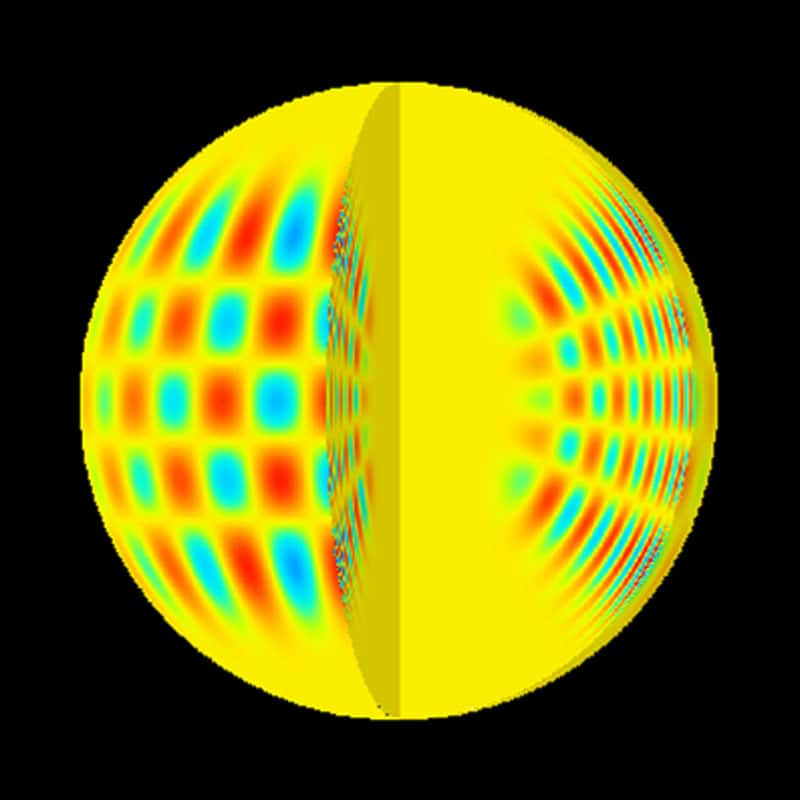

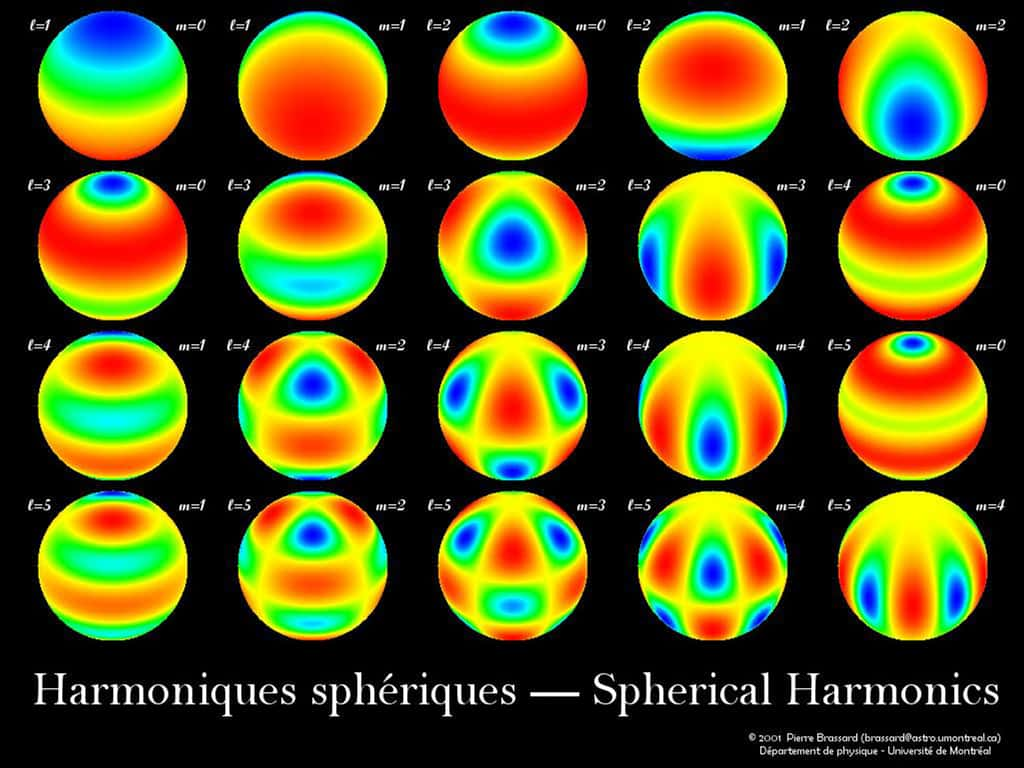

Les vibrations sonores du Soleil sont provoquées par les mouvements convectifsmouvements convectifs qui se produisent à l'intérieur. La zone convective, qui s'étend sur un tiers du rayon solaire environ depuis la surface, est souvent comparée à de l'eau qui bout, même si la situation n'est pas exactement la même puisque le Soleil est gazeux. Nous avons, dans les deux cas, affaire à de la convection, et la convection fait du bruit. Les mouvements de matière produisent des ondes sonores qui se dissipent rapidement mais sont toujours renouvelées. Celles-ci se propagent à l'intérieur de la grosse sphère et la font vibrer doucement, selon ses possibilités de résonance interne, avec une amplitude beaucoup plus faible que celle des étoiles variables classiques.

Il fallait des instruments très précis, spécialement adaptés pour mesurer les vitesses superficielles de l'atmosphère solaire, afin de pouvoir détecter ces vibrations. C'est chose faite. Nous savons à présent que le Soleil résonne comme un instrument de musique cosmique, et nous pouvons mesurer l'ensemble de ses fréquences.

L'étude détaillée des fréquences de vibrations solaires permet une détermination de la structure interne de la sphère d'une précision inégalée. Les paramètres de pressionpression, température, densité sont mesurés à un millième près. L'épaisseur de la zone convective est précisément déterminée : elle est égale à 28,7 % du rayon solaire, ce qui, pour un rayon total de 696.000 kilomètres, correspond à environ 200.000 kilomètres. On sait aussi que le Soleil ne tourne pas à l'intérieur de la même manière qu'il tourne à la surface. Sous la zone convective, il tourne comme une boule de billard, alors qu'en surface, sa rotation est différente dans les régions polaires et équatoriales.

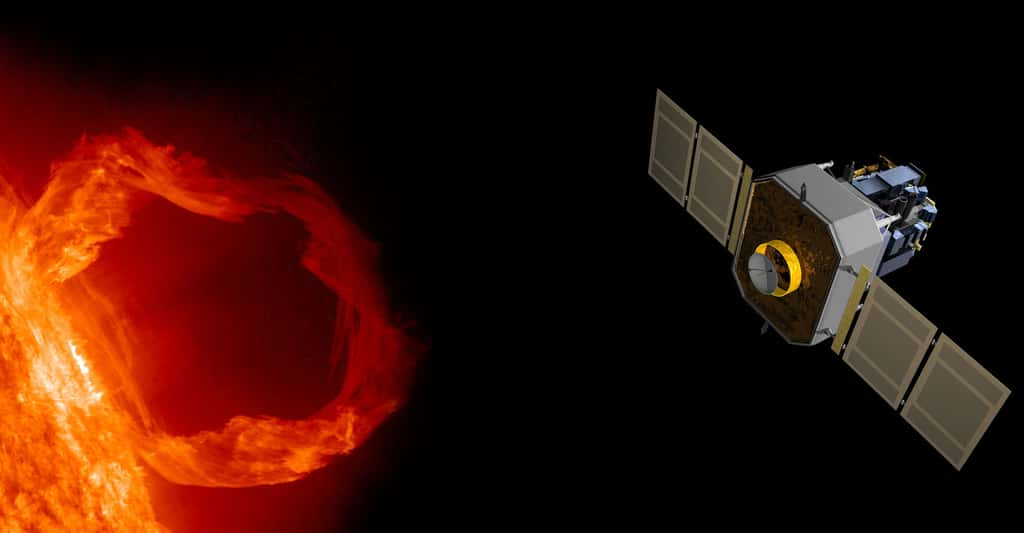

Ces observations ont donné naissance à une nouvelle discipline scientifique, l'héliosismologie. La possibilité d'étudier, grâce aux fréquences de résonance des ondes sonores, la manière dont le Soleil se comporte à l'intérieur représente un enjeu fondamental, non seulement pour mieux comprendre notre étoile, mais aussi mieux interpréter et prévoir les répercussions au niveau de la Terre.