au sommaire

Adaptation, évolution, migration, sont les mots-clés les plus souvent employés lorsque l'on évoque la lignée humaine. Le peuplement des îles échappe d'autant moins à cette règle que la découverte des premiers insulaires a quasiment coïncidé avec la naissance de la paléontologiepaléontologie humaine.

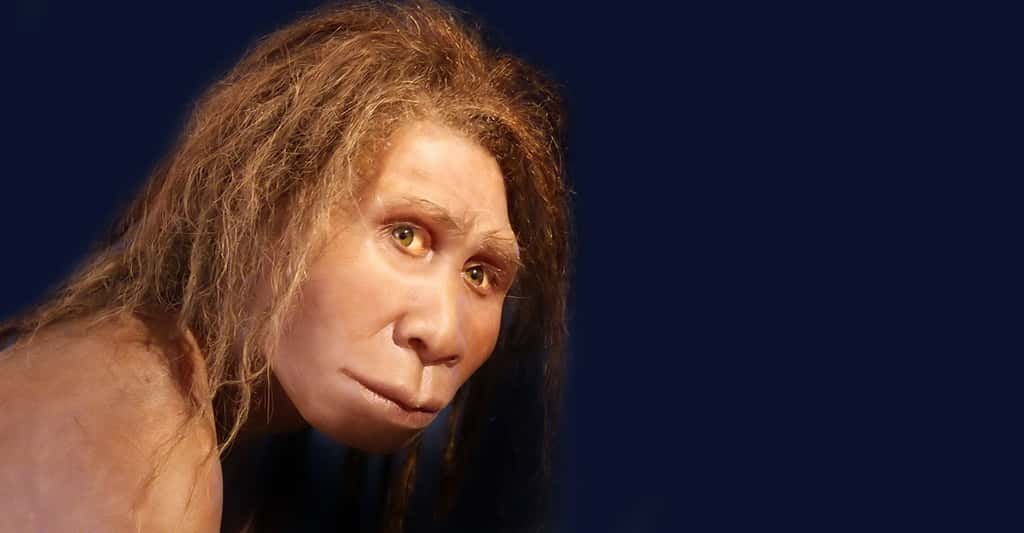

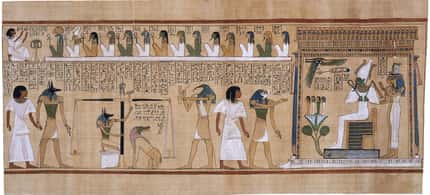

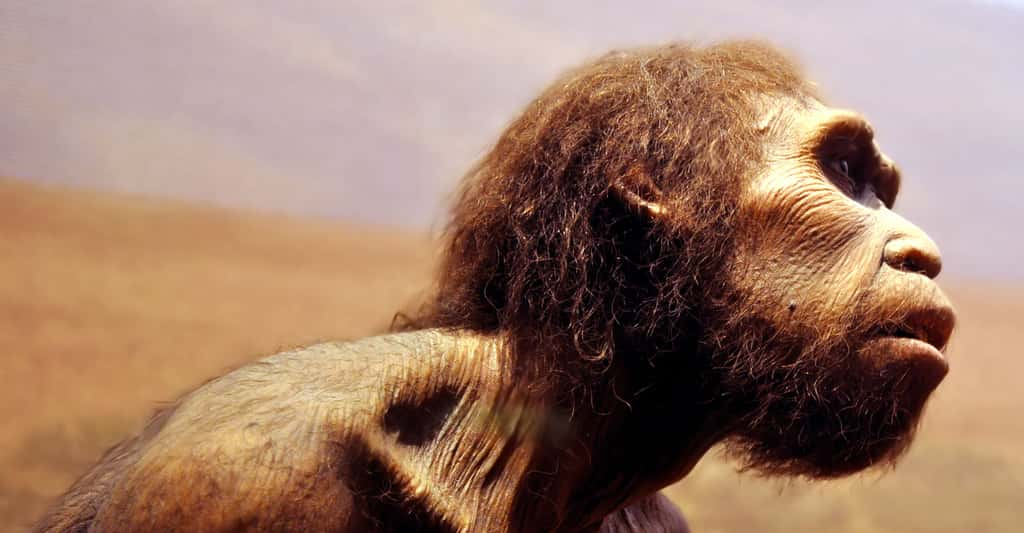

L'intérêt scientifique des archipelsarchipels d'Asie du Sud-Est, notamment en biogéographiebiogéographie, a été amplement souligné au XIXe siècle par les travaux de Wallace. L'existence hypothétique d'un « chaînon manquantchaînon manquant », ou comme devait le qualifier à la fin du siècle L. Manouvrier : « [...] un être intermédiaire entre l'Homme et les AnthropoïdesAnthropoïdes, un précurseur et peut-être un ancêtre immédiat de l'espèceespèce humaine, l'anneau jusqu'alors manquant de la chaîne qui doit unir sans interruption, selon la théorie transformiste, l'Homo sapiensHomo sapiens au reste du règne animal... » passionnait les chercheurs. Ernst HaeckelErnst Haeckel l'avait même baptisé Pithecanthropus, en grec le singe-homme.

Eugène Dubois et Pithecanthropus erectus

Cette quête conduisit l'anthropologue néerlandais Eugène Dubois aux Indes néerlandaises, à Sumatra tout d'abord, l'une des deux îles (avec Bornéo) où vivent les orang hutan (en malais hommes de la forêt). Durant ses recherches dans les grottes du karst de Pajakoemboe à Sumatra, il ne découvrit pas l'ancêtre de l'Homme, mais divers fossilesfossiles dont la découverte fut rapportée par Émile Delvaux à la Société d'anthropologie de Bruxelles, qui concluait : « De la trouvaille, dans les cavernes des hautes terres de Sumatra, de squelettes d'éléphants, nous croyons pouvoir déduire ce fait important, que les îles de la partie occidentale de l'archipel indien sont les restes d'une grande terre qui était jadis en communication directe avec le continent asiatique. »

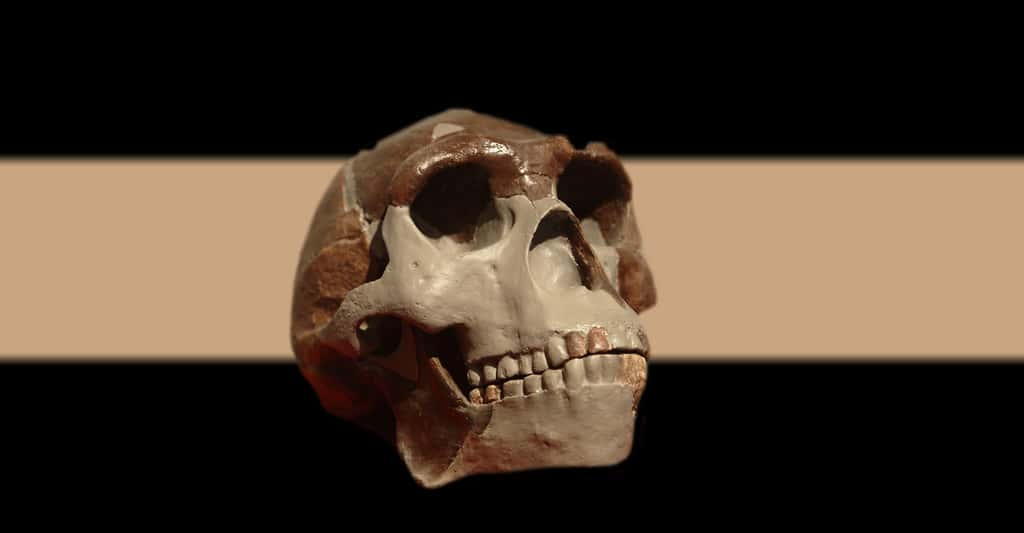

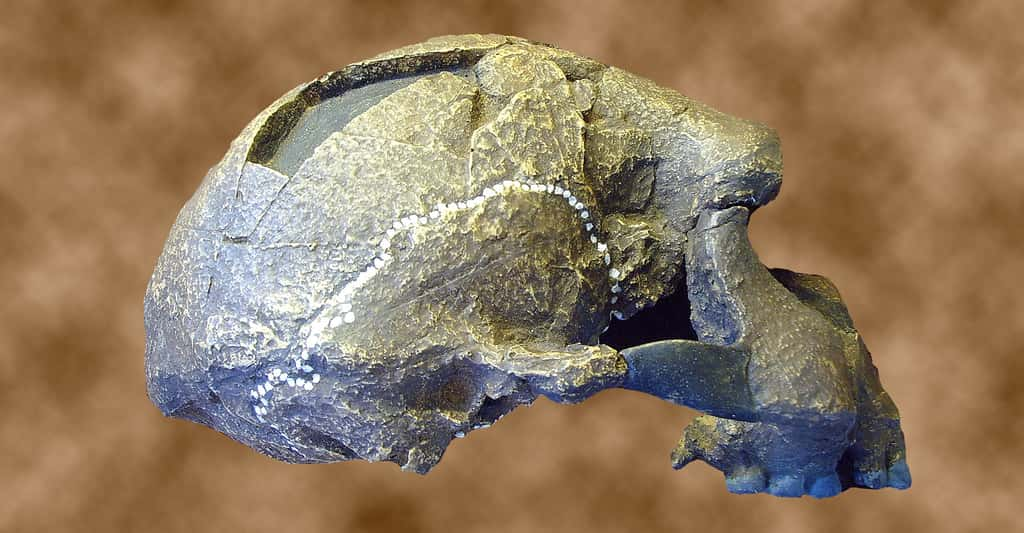

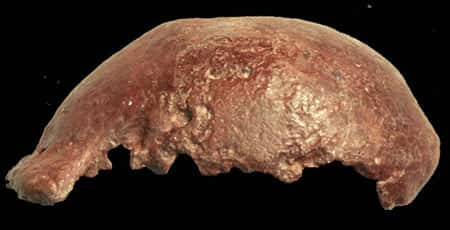

Eugène Dubois se rendit ensuite à JavaJava, à la suite de la découverte, dans une carrière du karst du sud-est de l'île, à Wajak, d'un crânecrâne fossile qui se révéla être un Homo sapiens. Il concentra ses prospections sur les sites que la tradition javanaise attribuait aux grandes batailles mythiques de la tradition hindouiste, dont les restes des victimes auraient été conservés et fossilisés. Au début des années 1890, il découvrit dans l'est de Java, dans les fouilles qu'il organisa à Trinil, la calotte crânienne puis le fémurfémur d'un être qu'il baptisa naturellement Pithecanthropus, lui attribuant le nom spécifique d'erectus pour souligner sa bipédie.

Pithecanthropus et la lignée humaine

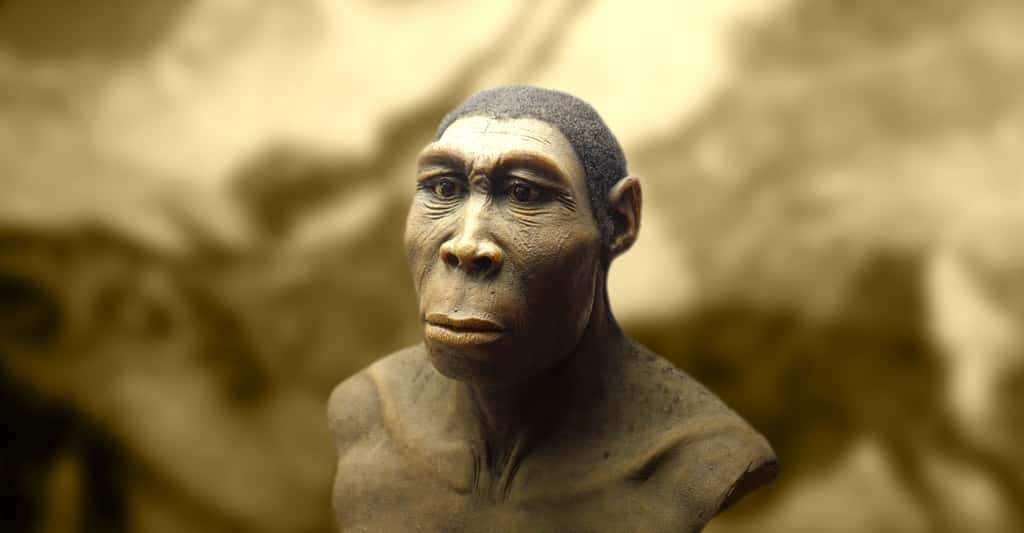

De cette découverte et des conclusions qui en furent tirées naquit un débat passionné sur la lignée humaine. Dubois illustra, sur la première reconstitution qu'il fit de son Pithecanthropus, nombre des caractères « intermédiaires » qu'il attribuait à sa découverte, notamment de longs bras « simiesques » et des pieds qui présentent un gros orteilgros orteil presque opposable.

Beaucoup d'autres fossiles ont été exhumés depuis à Java, où l'on retrouve l'un des registres fossiles les plus abondants (quantitativement et chronologiquement) du taxontaxon Homo erectus.