au sommaire

- À lire aussi

Focus : les réacteurs à neutrons rapides

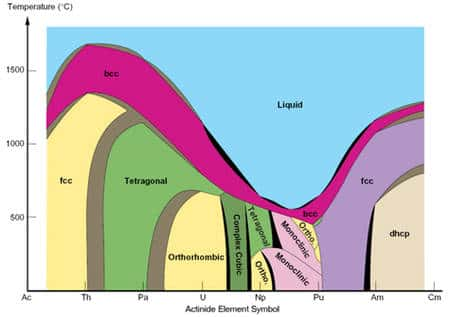

Dans l'utilisation civile de l'énergie nucléaire, pour entretenir la réaction en chaîne et éviter l'emballement, on peut soit envisager de ralentir les neutrons, soit utiliser les neutrons comme ils sont produits par la fissionfission de l'uranium mais avec des combustibles beaucoup plus riches en matièresmatières fissiles (les probabilités de fission et de capture diminuent quand la vitessevitesse des neutrons augmente, mais la probabilité de fission ne devient supérieure à la probabilité de capture qu'aux vitesses élevées). La première option correspond aux réacteurs à eau classique de notre parc de centrales. L'eau joue alors un rôle double : celui de modérateur pour ralentir les neutrons et celui de caloporteur pour transporter la chaleurchaleur produite par les réactions nucléairesréactions nucléaires. La seconde option est celle des réacteurs à neutrons rapidesréacteurs à neutrons rapides. Ces derniers n'exigent pas de modérateur et donc excluent l'utilisation d'eau. Le fluide caloporteurfluide caloporteur peut alors soit être du sodiumsodium liquideliquide comme dans les réacteurs Phénix en France et Monju au Japon ou bien du gazgaz.

Superphénix, Centrale nucléaire de Creys-Malville, Isère, France. © Wikipedia Yann Forget

La France avait été le premier pays au monde à se lancer dans l'aventure des réacteurs rapides, tentée en cela par des avantages indéniables par rapport aux réacteurs à eau comme l'exploitation plus complète des matières énergétiques (un réacteur à neutrons rapide peut tirer jusqu'à 200 fois plus d'énergie de l'uranium qu'un réacteur à eau classique) et la propension à générer moins de déchetsdéchets. La décision d'arrêter Super Phénix fut une décision politique. La poursuite du programme des recherches sur la transmutationtransmutation, si elle était décidée, nécessiterait, après 2008, de mener des expériences dans un réacteur à neutrons rapides à l'étranger.

D'une manière générale, dans une problématique aussi complexe que celle de l'approvisionnement en énergie, il est impératif de définir un cap et de s'y tenir. En la matière, la tâche est difficile puisqu'elle concerne au moins les cinquante prochaines années.