au sommaire

- Aux origines du royaume des Francs

- De la dynastie mérovingienne à Pépin le Bref

- À lire aussi sur Futura :

- Guerre : Charlemagne, un roi conquérant

- Charlemagne, roi des Lombards

- La bataille de Roncevaux et la mort de Roland

- Charlemagne sacré empereur

- Le couronnement de Charlemagne

- Le rival de l'Empire byzantin

- Charlemagne, l'école et l'administration

- L'organisation du pouvoir local

- L'administration sous Charlemagne : les missi dominici…

- L'école d'Aix-la-Chapelle

- Louis le Pieux, empereur en 814, et la fin de l'Empire carolingien (843)

- Louis Le Pieux et la fragmentation de l'Empire carolingien

- Charlemagne, père de l'Europe ?

- À lire aussi

Après la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476, l'Europe est un puzzle de territoires où des peuples latins et chrétiens cohabitent avec les envahisseurs germaniques. C'est l'époque des royaumes dits « barbares », avant Charlemagne.

Aux origines du royaume des Francs

À l'époque des royaumes barbares, le peuple franc occupe un territoire encore appelé « la Gaule ». Plus large que la France actuelle, la Gaule est divisée en royaumes francs portant des noms tels que Neustrie ou Austrasie.

Les souverains se font appeler « rois des Francs », régnant sur un peuple et non sur un territoire précis. On est le roi des Francs où que ces derniers se trouvent, en Gaule ou ailleurs, mais le mot « France » n'existe pas encore.

De la dynastie mérovingienne à Pépin le Bref

Les rois des Francs sont issus de la fameuse dynastie mérovingienne, fondée par Clovis (mort en 511). Ils perdent petit à petit de leur influence sur ces royaumes. À la place, des « maires du palais », sorte de hauts fonctionnaires, exercent progressivement le véritable pouvoir.

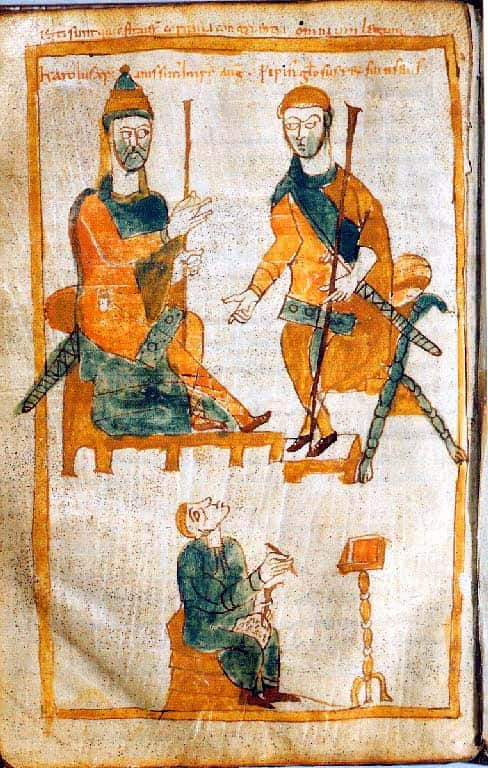

C'est cette position qu'occupent les ancêtres de Charlemagne, à l'instar de son grand-père Charles Martel (mort en 741), qui s'assure d'un grand prestige en écrasant une armée arabe à Poitiers (732), ou encore de son père, Pépin le Bref, qui se pose en tant que protecteur des papes. Quand ce dernier meurt, la couronne des Francs revient à Charlemagne, en 768, avec un territoire qui occupe à peu près toute la Gaule (Charlemagne doit d'abord partager ce territoire avec son frère, Carloman 1er jusqu'à la mort de ce dernier en 771).

Dans ce dossier, nous verrons que Charlemagne - fils de Pépin le Bref - a régné seul durant quarante-trois ans, qu'il fut un roi conquérant et qu'au cours de son règne, en l'an 800, le pape Léon III récompensa ce défenseur de la foi et le couronna. Charlemagne devint ainsi le jour de Noël empereur d'Occident. On retiendra aussi que Charlemagne ordonna l'instauration d'écoles accessibles gratuitement à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale.

À lire aussi sur Futura :

- Histoire : naissance de Paris, capitale du royaume de France

- Quels furent les plus grands rois mérovingiens ?

- Comment Hugues Capet devient-il roi ?

Guerre : Charlemagne, un roi conquérant

Comme tout bon roi franc, Pépin le Bref divise son territoire pour ses deux fils, Charlemagne et le cadet Carloman. Si les deux frères s'allient d'abord pour garder la domination franque sur la Gaule (notamment en écrasant la révolte de l'Aquitaine en 769), Carloman est politiquement isolé par son frère.

Charlemagne, roi des Lombards

Après la mort soudaine de Carloman en 771 (il est possible que Charlemagne en soit responsable mais cela n'a pas été avéré), l'aîné se retrouve avec tout l'ancien royaume de Pépin le Bref entre les mains et se lance dans de nouvelles conquêtes.

Puisque la papauté avait favorisé la puissance de ses ancêtres, Charlemagne s'applique en premier lieu à pacifier l'Italie. Pour cela, il doit briser le royaume qui s'est établi au nord de la péninsulepéninsule : le royaume des Lombards. Après un long siège de leur capitale, Pavie, Charlemagne se fit déclarer roi des Lombards en 774. Avec l'annexion de la Lombardie, Charlemagne garde un œilœil sur le territoire gouverné directement par le pape, les États de l'Église.

La bataille de Roncevaux et la mort de Roland

Charlemagne entra ensuite en Espagne, alors sous domination musulmane. Il le fit à l'appel du gouverneur musulman de Barcelone, en proie à une guerre fratricidefratricide avec l'Émirat de Cordoue. Ce fut la première fois qu'un souverain chrétien et un chef musulman firent alliance. En 778, Charlemagne conquit la frange nord de la péninsule ibérique et la constitua en « Marche d'Espagne », qui donnera un jour l'Espagne moderne. Mais, refusant de s'enfoncer seul vers Cordoue, il se retira. Les Vascons (Basques), qui avaient fait alliance avec ses ennemis, attaquèrent son arrière-garde dans les Pyrénées lors de la célèbre bataille de Roncevaux, où son neveu Roland fut tué. Cette histoire, relatée et enjolivée dans La Chanson de Roland, devint l'un des chefs-d'œuvre de la littérature médiévale.

Charlemagne s'étendit enfin vers l'est, réunissant tous les peuples d'origine germanique. Il jeta également les bases de nouveaux fiefs dans les territoires slaves et nordiques. Au total, au cours de son long règne, il mena plus de 50 campagnes et régna sur les territoires réunissant ce qui est actuellement la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Benelux, la République tchèque, le nord de l'Espagne et de l'Italie, avec des zones d'influence allant jusqu'à la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine contemporaines.

Charlemagne sacré empereur

Charlemagne est bien connu pour avoir porté le titre d'empereur mais on ignore souvent ce que cela signifie. Quand le pape lui donne la couronne impériale en l'an 800, il fait de Charlemagne le nouvel empereur romain. En effet, les papes espéraient restaurer l'Empire romain d'Occident, sous contrôle chrétien.

Le couronnement de Charlemagne

Pour comprendre le couronnement de Charlemagne, il faut d'abord prendre en compte l'existence de l'Empire romain d'Orient, qui avait, à cette époque, pris le nom d'Empire byzantin. Pour les papes, l'Empire byzantin est trop influent et un empire d'Occident doit venir contrebalancer sa puissance. Nous sommes alors à la veille du schisme entre les églises catholiques et orthodoxes ; la tension entre la chrétienté de l'est et celle de l'ouest est à son comble.

Il est probable qu'initialement Charlemagne lui-même ne souhaitait pas devenir empereur. Il l'accepta toutefois et entra dans la basilique Saint-Pierre, à Rome, à l'occasion de la messe de Noël. Le pape brandit une couronne et proclama Charlemagne empereur d'Occident. À sa sortie de l'église, Charlemagne aurait fait part de son mécontentement quant à la manière dont se serait déroulée la cérémonie.

Le rival de l'Empire byzantin

Pourquoi Charlemagne fut-il si réticent à prendre ce titre ? Et pourquoi le pape insista-t-il à ce point pour le lui donner ? Certainement à cause de la position de l'Empire byzantin. À Byzance, on accueillit la nouvelle de ce couronnement avec irritation : Charlemagne se posait désormais en rival.

Le pape aurait même déclaré que, à ses yeux, seul l'empereur d'Occident comptait : à l'époque, Byzance était gouverné par l'impératrice Irène et le pape aurait joué sur la préférence d'un mâle à la tête de l'État. Charlemagne lui-même redoutait que cette affaire ne finisse en une immense guerre entre les deux empires et il ne fit pratiquement jamais référence à son titre impérial, préférant se faire appeler « roi des Francs et des Lombards ».

Charlemagne, l'école et l'administration

En dépit de ses conquêtes, Charlemagne était moins un guerrier qu'un administrateur. Il trouvait plus de plaisir à gérer qu'à combattre et il sut diriger son vaste domaine avec une efficacité dont nous avons aujourd'hui de nombreuses traces. Voyons aussi ici quel est le véritable lien entre Charlemagne et l'école.

L'organisation du pouvoir local

Charlemagne nomma plusieurs types de représentants locaux pour faire régner sa loi. Les plus nombreux étaient les « compagnons », du mot latin comes, comites, impliquant ici qu'ils étaient ceux du souverain.

Les compagnons avaient la charge d'un territoire assez réduit : l'empire était divisé en plusieurs centaines de ces juridictions, de 200 à 600 selon les estimations. Si Charlemagne se réservait le droit de renvoyer un compagnon, ce titre était héréditaire ; il fut ensuite remplacé par le terme « comte ».

Aux marges de son vaste empire, Charlemagne créa des territoires à vocation plus militaire et censés le défendre contre les envahisseurs : les « marches ». L'homme placé à la tête de ces marches, et dont la charge devint héréditaire, prit ensuite le nom de « marquis ». Charlemagne, à l'origine des comtes et marquis, a ainsi laissé une grande trace dans la noblesse qui allait régner sur l'Europe pendant le millénaire suivant.

L'administration sous Charlemagne : les missi dominici…

Les comtes avaient la charge de faire respecter dans leur comté les capitulaires de Charlemagne. Les capitulaires étaient des sortes de lois édictées par le souverain et qui pouvaient toucher à tous les domaines : Charlemagne légiféra ainsi sur la monnaie, les poids et mesures, la morale...

Pour s'assurer que les comtes accomplissaient bien leur travail et résistaient à la corruption, Charlemagne envoyait des émissaires, les missi dominici, qui contrôlaient leur mission. Ceux-ci étaient très protégés par la loi et s'attaquer à eux pouvait entraîner de très lourdes conséquences.

L'école d'Aix-la-Chapelle

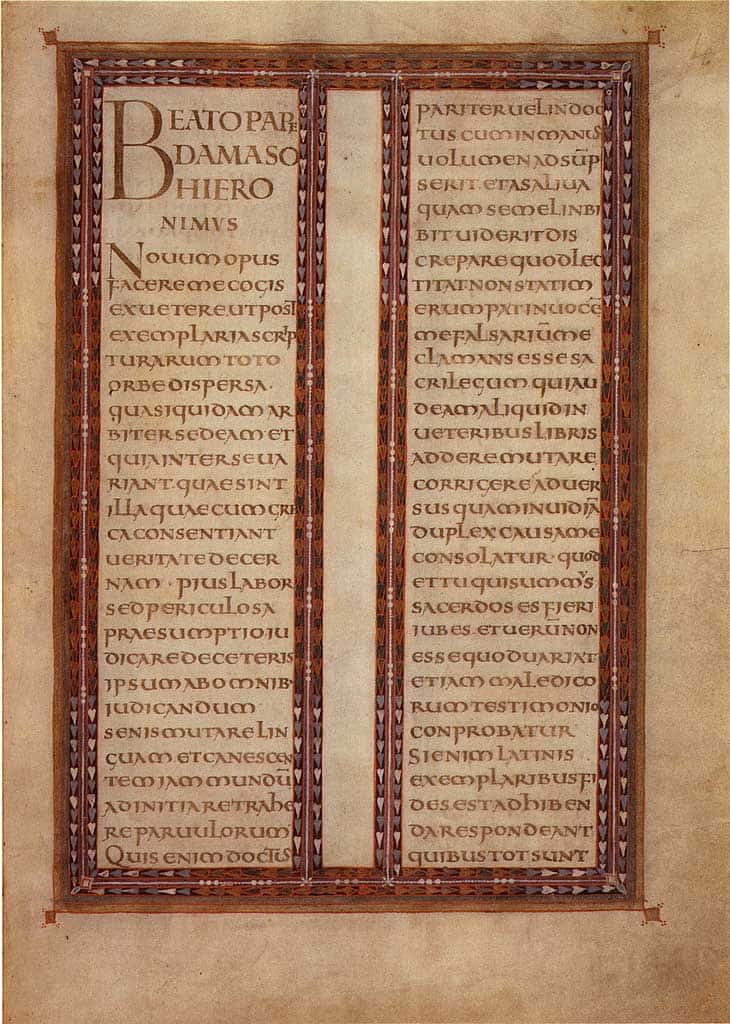

Charlemagne regrettait manifestement d'avoir reçu une faible éducation. Il invita à sa cour des érudits venus notamment des îles britanniques, dont le plus fameux est Alcuin d'York. Il organisa dans son palais d'Aix-la-Chapelle (actuelle Allemagne) une école dont l'empereur et sa famille furent les premiers élèves et s'intéressa à tous les domaines de la connaissance.

Enthousiasmé, il ordonna au clergé de tout l'empire de copier le modèle de son école et d'ouvrir leurs classes aux enfants de toute origine sociale, ce qui lui valut le nom de « père de l'école ». En réalité, ses instructions sur l'éducation furent peu suivies. Mais il suscita un bref retour en force des arts et des lettres, avec une nouvelle écriture (appelée la « petite caroline » qui fait honneur à son nom) et un essor de l'enluminure : c'est la « renaissance carolingienne ».

Louis le Pieux, empereur en 814, et la fin de l'Empire carolingien (843)

L'Empire carolingien n'a pas survécu longtemps à Charlemagne. Le fils de ce dernier, Louis le Pieux, lui succéda en tant qu'empereur en 814, mais, sans la tutelle de Charlemagne, l'administration ne tarda pas à se déliter.

Louis Le Pieux et la fragmentation de l'Empire carolingien

Bien vite, les fils de Louis le Pieux reçoivent des parties de l'empire à gouverner eux-mêmes et se disputent le partage, allant jusqu'à déposer leur père et l'enfermer au couvent pendant quelques années... Finalement, après la mort de Louis le Pieux (840), l'empire est divisé en trois royaumes, en 843 : la Francie occidentale, la Francie médiane et la Francie orientale.

Ainsi, l'Empire carolingien disparaît mais les ébauches d'actuels pays sont mises en place :

- la Francie occidentale deviendra la France ;

- la Francie orientale, prenant le relais du titre impérial carolingien, se changera en Saint-Empire romain germanique, l'ancêtre de l'Allemagne ;

- la Francie médiane (Lotharingie), plus ou moins absorbée par le Saint-Empire, garde cependant dans sa moitié nord une large autonomieautonomie qui est à l'origine des trois actuels pays du Benelux.

Charlemagne, père de l'Europe ?

D'autres territoires ont vu leurs limites dessinées à l'époque de Charlemagne. Qu'il s'agisse de l'Italie du Nord ou de la République tchèque, des fondements de l'Espagne ou de l'Autriche, la plus grande partie de l'Europe actuelle doit son visage à Charlemagne. Même les îles britanniques ont participé à l'expérience européenne de l'empereur : ce dernier s'inspira souvent des cultures anglaises et irlandaises, notamment via son professeur, le très influent Alcuin d'York.

Aujourd'hui encore, Charlemagne est considéré comme un père de l'Europe. Si sa capitale, Aix-la-Chapelle (dans l'actuelle Allemagne), a perdu son poids politique, et même son ancien palais, détruit par les bombes de la Seconde Guerre mondiale, Charlemagne reste une référence pour les partisans d'une Europe unie. Tous les ans, le prix Charlemagne est ainsi remis à une personnalité ayant joué un rôle important en ce qui concerne l'unité européenne.