La Terre est régulièrement bombardée par des météorites, d'autant plus nombreuses qu'elles sont de petite taille. Nombre de ces corps ne font que frôler notre Planète et repartent dans l'espace. Mais tous les jours, plusieurs centaines de tonnes de poussière et de petits cailloux tombent sur Terre.

De plus gros objets, d'une taille d'un à deux mètres, arrivent avec une fréquence inférieure au mois. La plupart tombent dans des désertsdéserts ou des mers, sans incidenceincidence sur la vie humaine - et sans même être détectés, ce qui rend les statistiques difficiles. Si le corps céleste a un diamètre supérieur à quelques dizaines de mètres, l'atmosphèreatmosphère terrestre n'est pas assez dense pour le ralentir et un choc de surface devient inévitable.

Depuis quelques années les scientifiques étudient d'ailleurs la menace possible des géocroiseurs pour notre Planète. À l'image du scénario de l'extinction des dinosauresdinosaures, ces astéroïdes sont-ils une menace pour la vie sur Terre ? Futura-Sciences a interviewé Jean-Pierre LuminetJean-Pierre Luminet, astrophysicienastrophysicien de renom afin d'en savoir plus (voir la vidéo ci-dessous).

© Futura-Sciences

Lors d'un impact, une dépression circulaire appelée cratère d’impact se forme. Lorsque l'objet touche le sol, une onde de choc se propage à la surface. Elle provoque la fusion d'une partie des roches et éjecte du matériel vers l'extérieur de la cavité formée. Pour les plus gros impacts, les poussières éjectées peuvent rester très longtemps en suspension dans l'airair, obscurcir la lumièrelumière naturelle et causer des disparitions d'espècesespèces. Le cratère a généralement un diamètre vingt fois supérieur à celui de l'impacteurimpacteur.

Deux groupes de météorites : les chondrites et les météorites différenciées

Seule une partie de ces météorites est retrouvée au sol, car la chute n'est pas toujours observée et la météorite disparaît souvent au cours du temps dans la végétation ou le sol. Les météorites retrouvées permettent de mieux comprendre leur grande diversité et leurs origines. Les météorites se séparent en deux groupes : les chondriteschondrites et les météorites différenciées. Les chondrites sont des météorites pierreuses dites primitives, contenant moins de 35 % de métal, constituées de petites billes de silicatessilicates appelées chondreschondres.

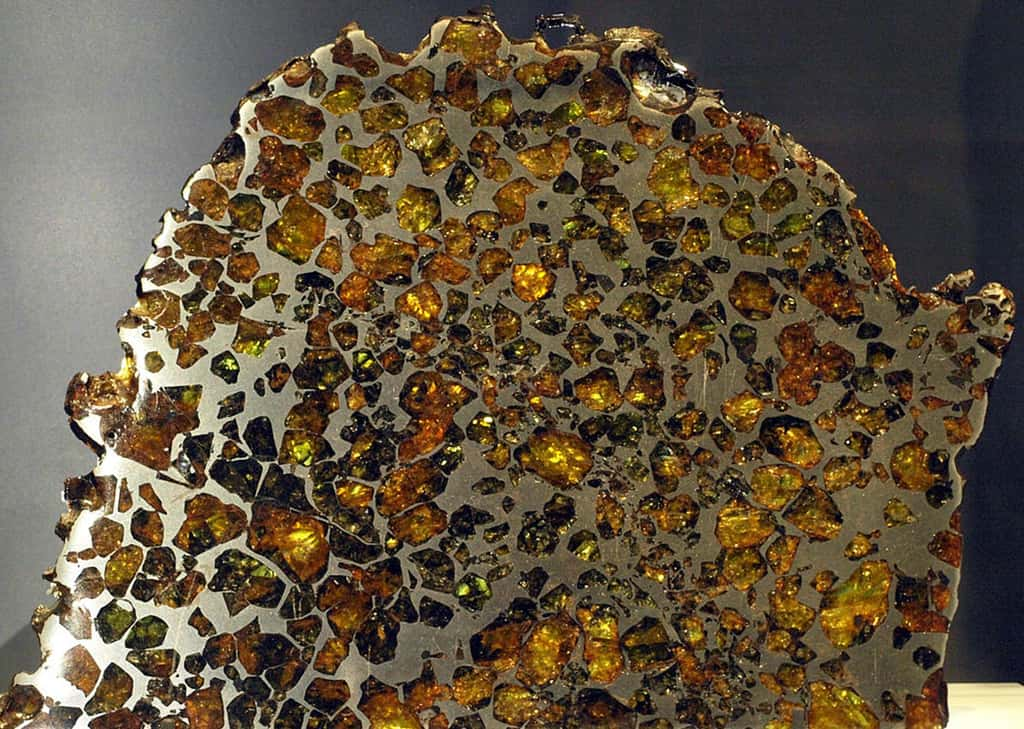

Les chondrites ont enregistré la composition chimique du matériaumatériau qui a servi à former le SoleilSoleil et les planètes. Souvent issues de petits corps, elles ont été peu ou pas modifiées depuis leur formation, à l'inverse des météorites différenciées. En effet, lorsque l'astéroïde primitif devient assez gros, il peut, comme la Terre, fondre et se différencier. Il se retrouve alors constitué de plusieurs couches avec en son centre les minérauxminéraux métalliques, plus denses, et à sa surface, des minéraux moins denses, riches en sodiumsodium, aluminiumaluminium et calciumcalcium. Ces corps différenciés sont à l'origine des météorites de ferfer (issues du noyau), de pallasitespallasites (riches en olivineolivine et métauxmétaux) et d'achondritesachondrites (proches des roches de la croûte terrestrecroûte terrestre).