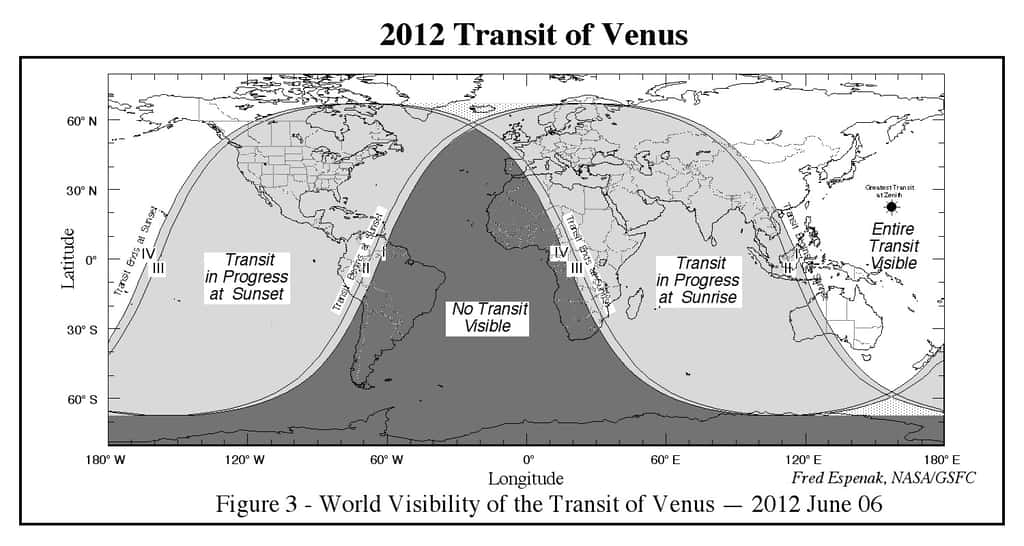

Origine et intérêt des transits de Vénus

Les transits de VénusVénus devant le Soleil connaissent une fréquence particulière qui s'explique par l'inclinaison de l'orbite vénusienne. Une fréquence peu élevée pour un phénomène qui a longtemps été observé dans l'espoir de déterminer avec précision la distance Terre-Soleil.

Origine des transits

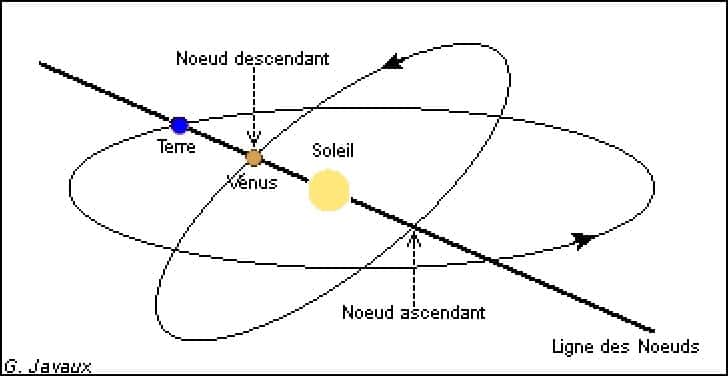

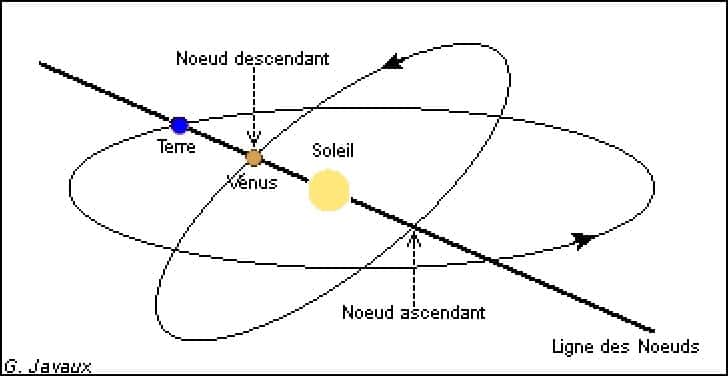

Dans sa course, Vénus se retrouve tantôt entre la Terre et le Soleil (conjonction inférieure), tantôt à l'opposé du Soleil (conjonction supérieure). Si le plan de l'orbite de Vénus était le même que le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, il se produirait un transit à chaque conjonction inférieure de Vénus. Mais du fait de l'inclinaison de son orbite de 3°23' par rapport à l'écliptiqueécliptique (le plan de l'orbite terrestre autour du Soleil), le passage de Vénus devant le Soleil ne peut avoir lieu que si les trois astresastres sont alignés et à condition que Vénus passe au point d'intersection de son plan orbital avec l'orbite de la Terre (ligne des nœudsnœuds). Les transits de Vénus ont donc lieu début juin lors du passage au nœud descendant de son orbite, ou début décembre lorsque la planète passe par le nœud ascendant.

Conditions requises pour assister à un transit de Vénus devant le Soleil. © G. Javaux

Fréquence des transits

De même que pour les éclipses de Soleil, on peut mettre en évidence une périodicité des transits de Vénus devant le Soleil. Deux transits ont lieu à 8 ans d'intervalle suivis de 121 ans et 6 mois sans rien, puis à nouveau deux transits à 8 ans d'intervalle et une attente de 105 ans et 6 mois. Pour simplifier on peut dire que les transits ont lieu par paires (8 ans d'écart) et sont séparés par un intervalle de plus d'un siècle.

L'explication tient au fait que 13 révolutions de Vénus (soit 2.921 jours) correspondent environ à 8 révolutions de la Terre autour du Soleil (soit 2.922 jours). Les circonstances du transit étant réunies à une date, il est fort probable qu'elles soient réunies de nouveau 8 ans plus tard. Au bout d'une période de 243 ans, les phénomènes se reproduisent quasiment à l'identique.

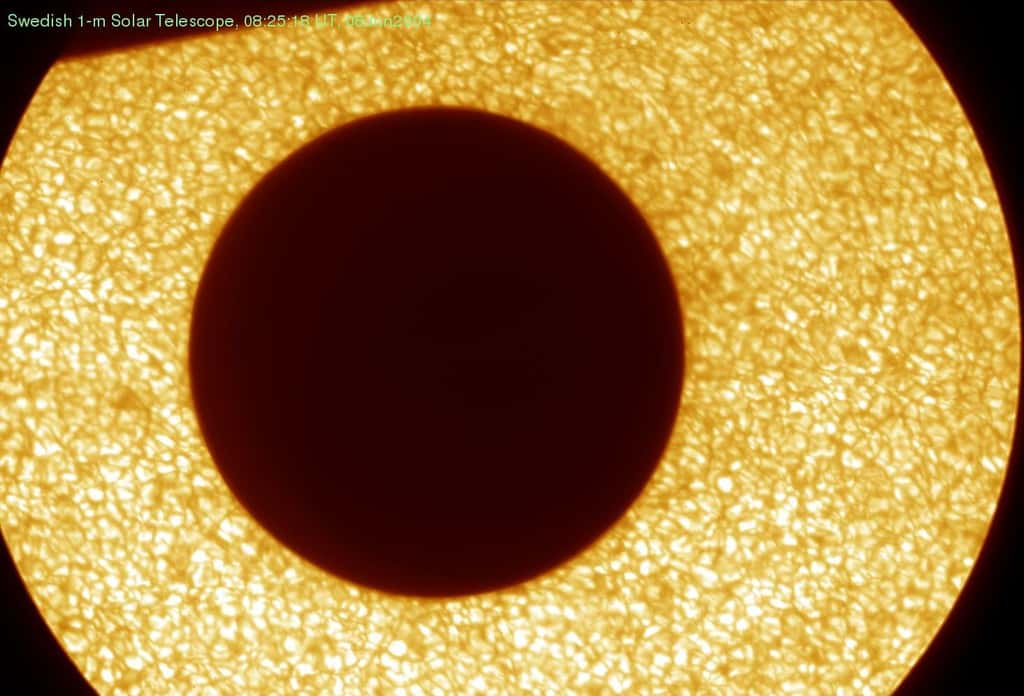

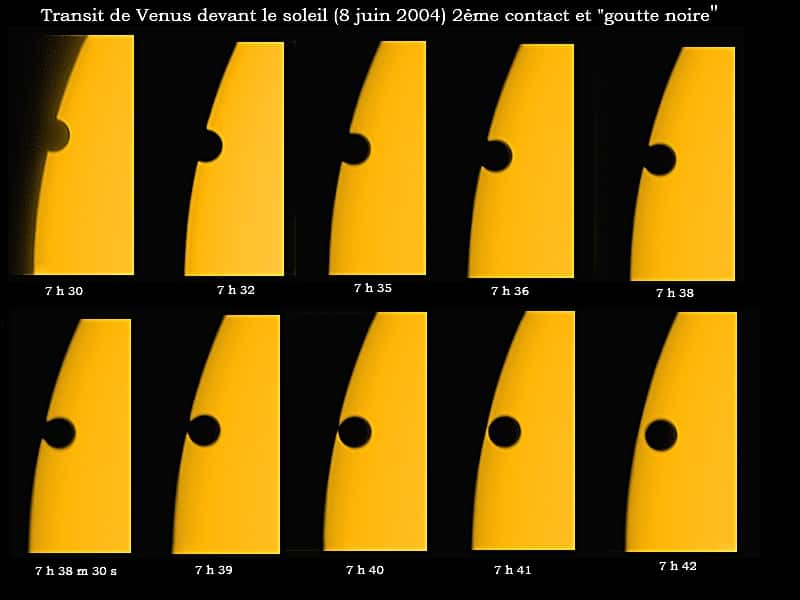

Phénomène de la goutte noire photographié au cours du transit de Vénus du 8 juin 2004. © V. Perroud

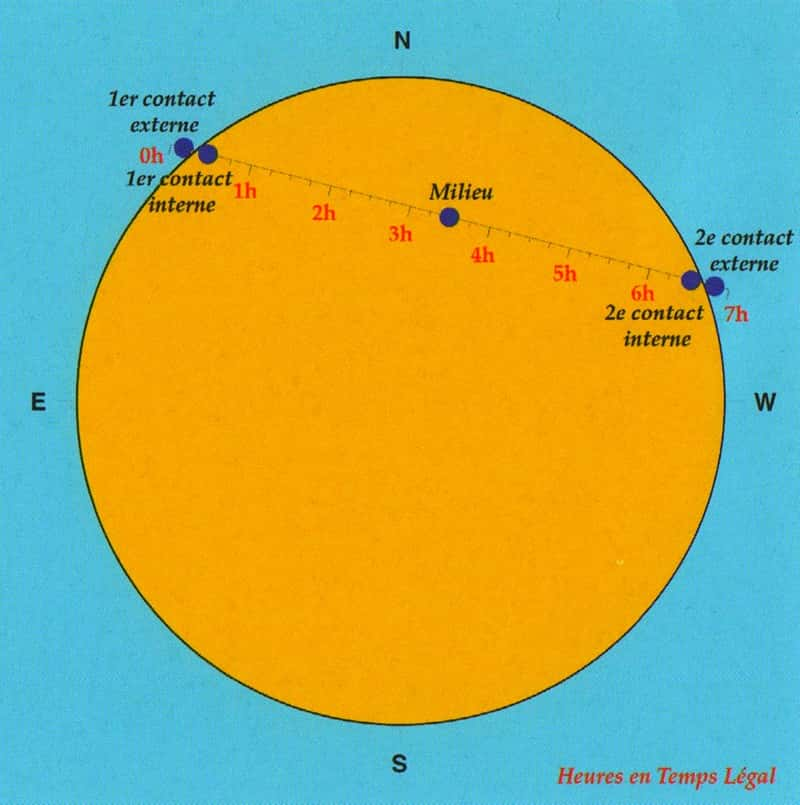

Observation des transits

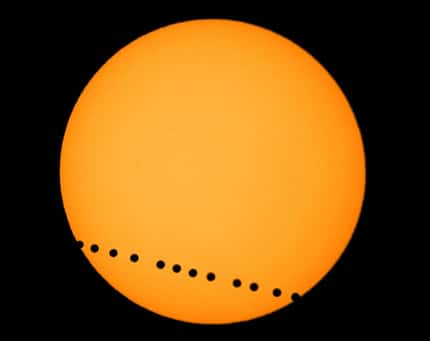

Avec un diamètre apparent de 57.8", Vénus peut être vue à l'œilœil nu avec des lunettes ÉclipsesÉclipses. On peut également utiliser des jumelles ou tout instrument astronomique à condition toutefois de prendre les mêmes précautions que lors d'une éclipse partielleéclipse partielle de Soleil, c'est-à-dire en équipant votre instrument d'un filtre adapté, placé à l'ouverture de votre instrument. Nous vous recommandons de lire attentivement les règles de prudence à appliquer à l'occasion du transit du 6 juin 2012.

À l'œil nu (protégé d'un filtre) on peut suivre la lente progression (plusieurs heures) du point noir de Vénus devant notre étoileétoile. Avec un instrument il est très intéressant d'essayer d'observer le phénomène de goutte noiregoutte noire, décrit pour la première fois au cours d'un transit de Mercure en 1677. Il est observable lors de la phase initiale ou terminale d'un passage de MercureMercure ou de Vénus devant le Soleil, quand le petit disque sombre de la planète, déjà entièrement visible sur le disque solaire, prend la forme d'une goutte de liquideliquide. Ce phénomène de diffractiondiffraction rend très délicate la datation précise des contacts entre le bord de la planète et le bord solaire, condition impérative pour calculer la valeur de l'unité astronomiqueunité astronomique.