Une question se pose naturellement. Comment peut-on être sûr de ce que vont nous dire les observations de PlanckPlanck sur le rayonnement fossile ? Abordons le problème des avant-plans.

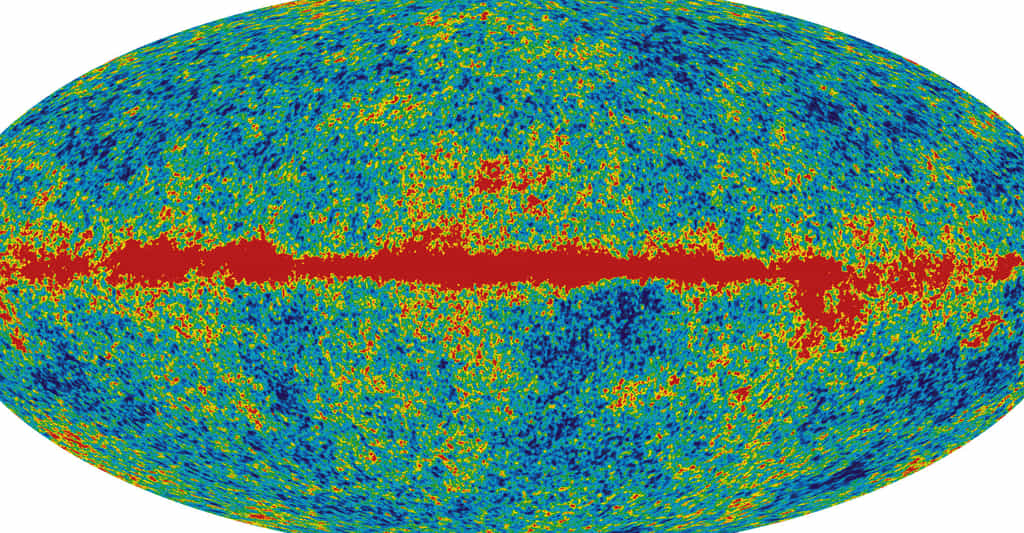

WMAP 2008 61GHz. © NASA / WMAP Science Team, DP

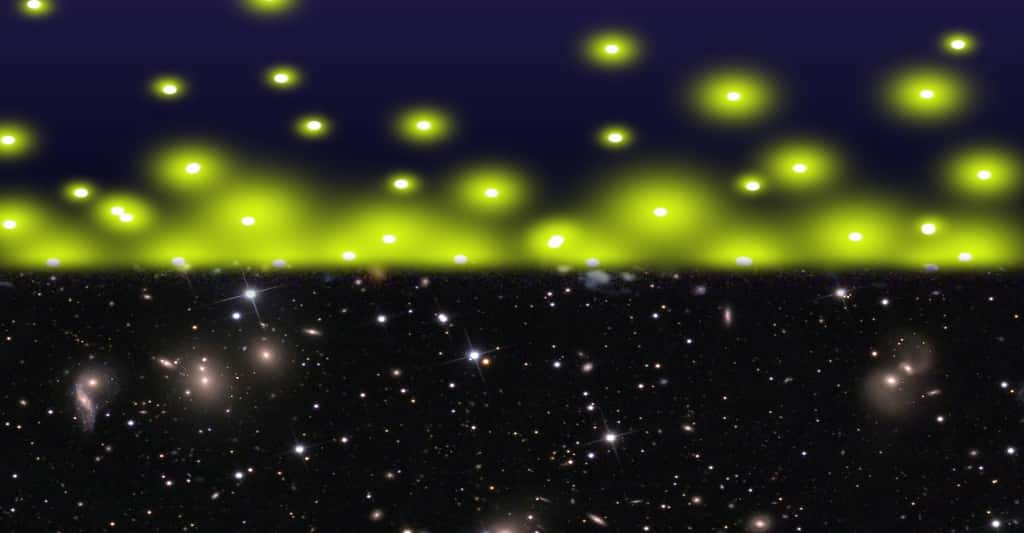

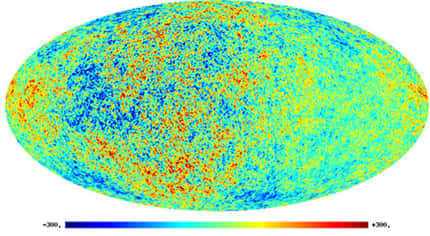

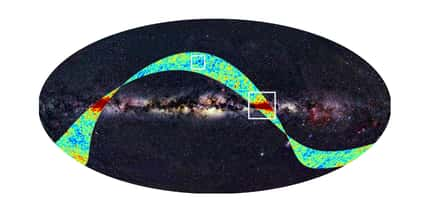

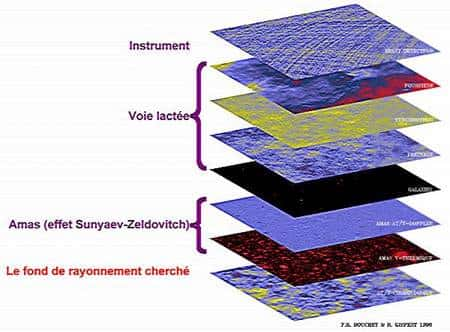

Les différents avant-plans qu'il faut soustraire pour arriver au rayonnement de fond diffus (la partie de la légende marquée Voie lactée représente en fait surtout le rayonnement des autres galaxies). © François Bouchet-Richard Gispert

Après tout, entre la surface de dernière diffusion et nous, toutes sortes de choses ont pu arriver aux photons. Plusieurs processus astrophysiques, ne serait-ce que dans la Voie lactée, produisent un bruit de fond qui se superpose à la courbe du corps noir du CMB. C'est bien sûr un problème important mais les Planckiens, comme on appelle les membres de la collaboration Planck, répartis dans plusieurs laboratoires, en Europe et ailleurs, s'en sont beaucoup préoccupés. La tâche est effectivement difficile, on peut la comparer à la tentative d'isoler la conversation de deux personnes dans le brouhaha d'un cocktail. Dans le cas du CMB, on trouve ce qu'on appelle les avant-plans, parmi lesquels on peut citer :

- le rayonnement synchrotronrayonnement synchrotron émis par les électronsélectrons relativistes qui spiralent dans le champ magnétiquechamp magnétique galactique. C'est l'émissionémission d'avant-plan dominante aux basses fréquencesfréquences d'observation pour la température. Elle est également fortement polarisée ;

- le rayonnement de freinage, free-free en anglais, produit par les électrons libres freinés au voisinage des ionsions d'un gazgaz chaud, et qui domine aussi aux basses fréquences. En revanche, il n'induira pas de polarisation ;

- le rayonnement thermiquerayonnement thermique des poussières galactiques qui, lui, en revanche, domine aux hautes fréquences. Des grains de poussière allongés peuvent s'aligner le long des lignes du champ magnétique et induire un rayonnement polarisé ;

- les sources extragalactiques, qui apparaissent ponctuelles car non résolues par Planck, rayonnent également dans les domaines de fréquences mesurées par Planck.

Comment lire les données de Planck

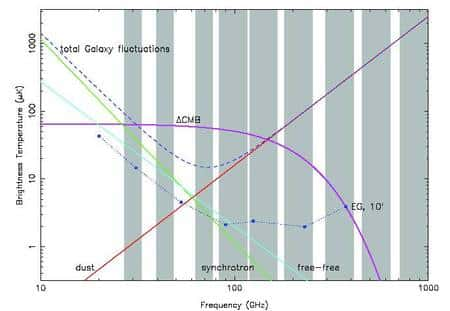

L'une des stratégies pour soustraire ces rayonnements, qui donne d'ailleurs des informations utilisables sur la GalaxieGalaxie elle-même, consiste à effectuer des mesures dans 9 bandes de fréquencesbandes de fréquences s'étendant de 30 GHz à 900 GHz environ.

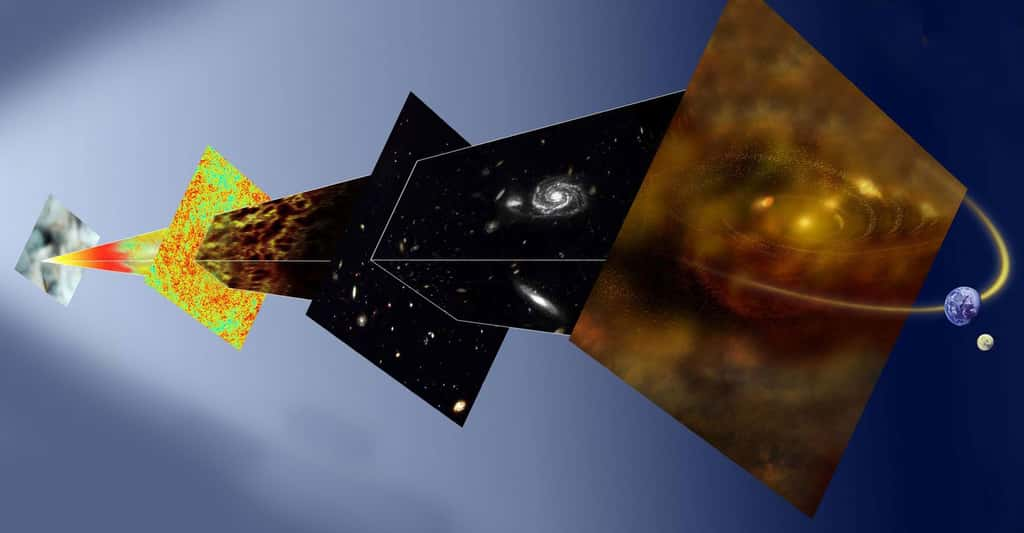

Le spectre du rayonnement observé par Planck et ses différentes contributions. Les bandes grises correspondent aux 9 bandes de fréquences de Planck. On voit que le rayonnement synchrotron domine aux basses fréquences alors que c'est celui de la poussière (dust) qui domine aux hautes fréquences. © Esa

Comme le montre le schéma ci-dessous, les différentes contributions sont dominantes ou négligeables par rapport à la courbe de corps noir du CMB. En combinant les différentes cartes par bande de fréquence et en utilisant le fait que l'émission de chaque composante dépend de la fréquence d'une manière caractéristique, on parvient à séparer le rayonnement CMB et les avant-plans.

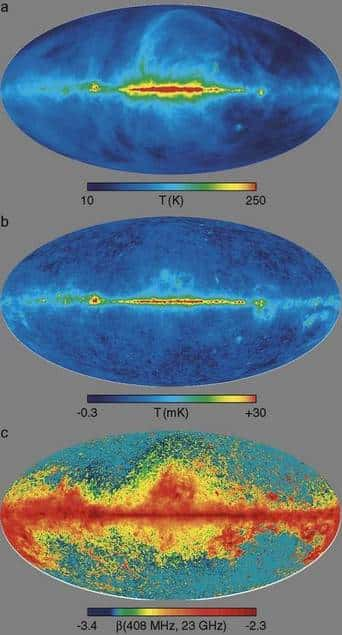

En outre, la répartition dans l'espace de ces différents rayonnements n'est pas uniforme et elle est clairement liée au disque et au bulbe de la Voie lactée.

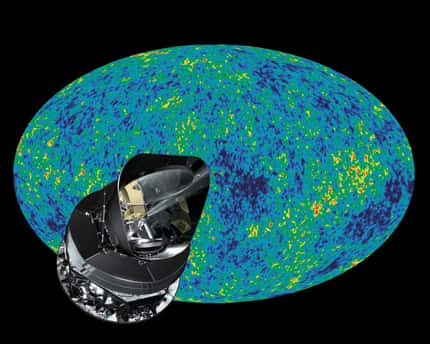

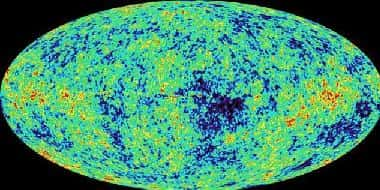

Une représentation de la partie des avant-plans provenant des émissions synchrotrons dans la Voie lactée. On voit clairement une relation avec le disque et le bulbe galactique ce qui aide à soustraire ce type d'avant-plan des observations de Planck. © Nasa WMap Science Team

![Une représentation de la partie des avant-plans provenant des émissions des poussières dans la Voie lactée (observations de Iras [a], Cobe [b]). On voit nettement une relation avec le disque et le bulbe galactique ce qui aide à soustraire ce type d'avant-plan des observations de Planck. L'image [c] est celle des émissions synchrotron vues par WMap. Noter les analogies et les associations entre les deux émissions, qui s'expliquent par la présence de zones de formation d'étoiles. © <em>Nasa WMap Science Team</em> Une représentation de la partie des avant-plans provenant des émissions des poussières dans la Voie lactée (observations de Iras [a], Cobe [b]). On voit nettement une relation avec le disque et le bulbe galactique ce qui aide à soustraire ce type d'avant-plan des observations de Planck. L'image [c] est celle des émissions synchrotron vues par WMap. Noter les analogies et les associations entre les deux émissions, qui s'expliquent par la présence de zones de formation d'étoiles. © <em>Nasa WMap Science Team</em>](https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=1024,quality=60,format=auto/sources/images/dossier/rte/magic/6907_CMB_poussiere_Nasa_WMAP_Science_Team.jpg)

Une représentation de la partie des avant-plans provenant des émissions des poussières dans la Voie lactée (observations de Iras [a], Cobe [b]). On voit nettement une relation avec le disque et le bulbe galactique ce qui aide à soustraire ce type d'avant-plan des observations de Planck. L'image [c] est celle des émissions synchrotron vues par WMap. Noter les analogies et les associations entre les deux émissions, qui s'expliquent par la présence de zones de formation d'étoiles. © Nasa WMap Science Team

On peut aussi utiliser ce genre d'informations relatives à la morphologiemorphologie des différents avant-plans pour aider à les distinguer. On a ainsi développé de puissantes méthodes qui permettent de décomposer les images que fournira Planck en ces différentes composantes sans même parfois avoir besoin de modéliser exactement ces contributions, ce qui permet de ne pas dépendre d'hypothèses difficilement contrôlables.

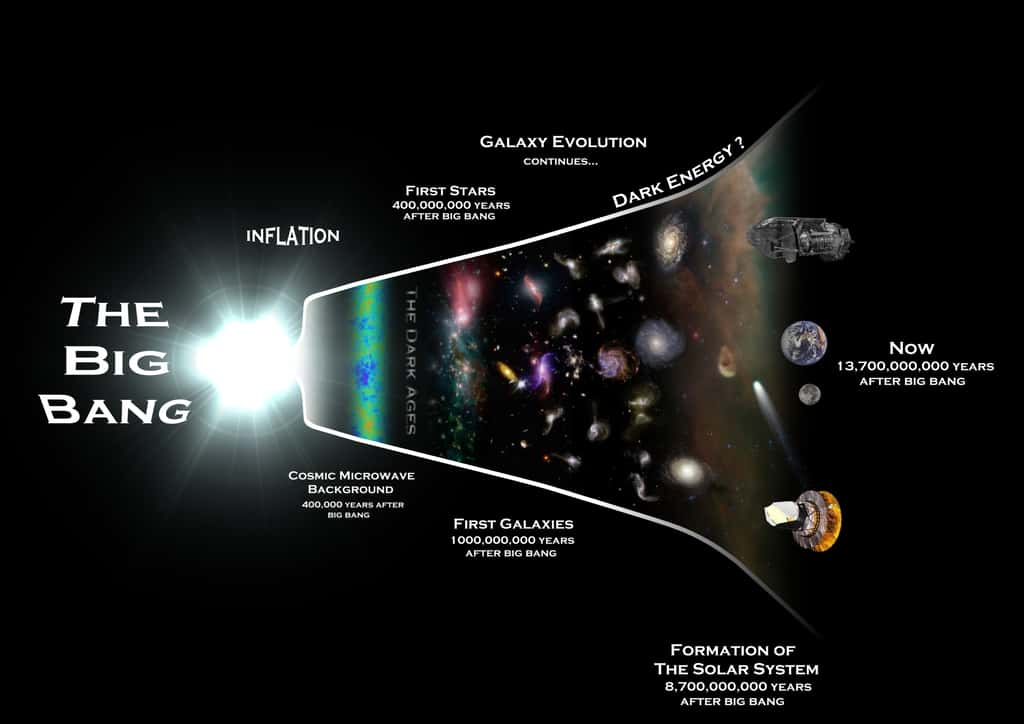

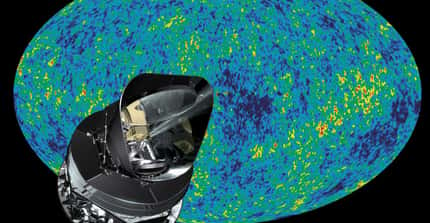

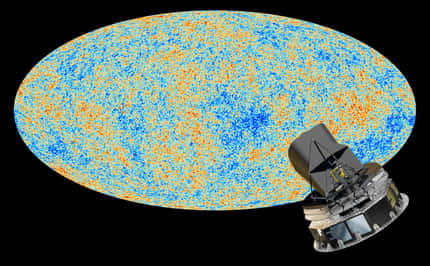

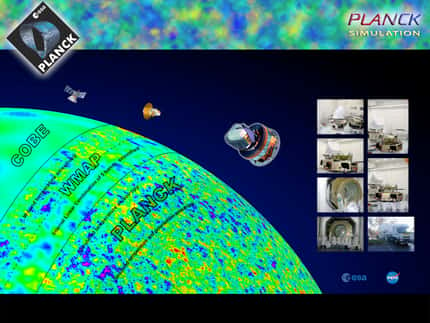

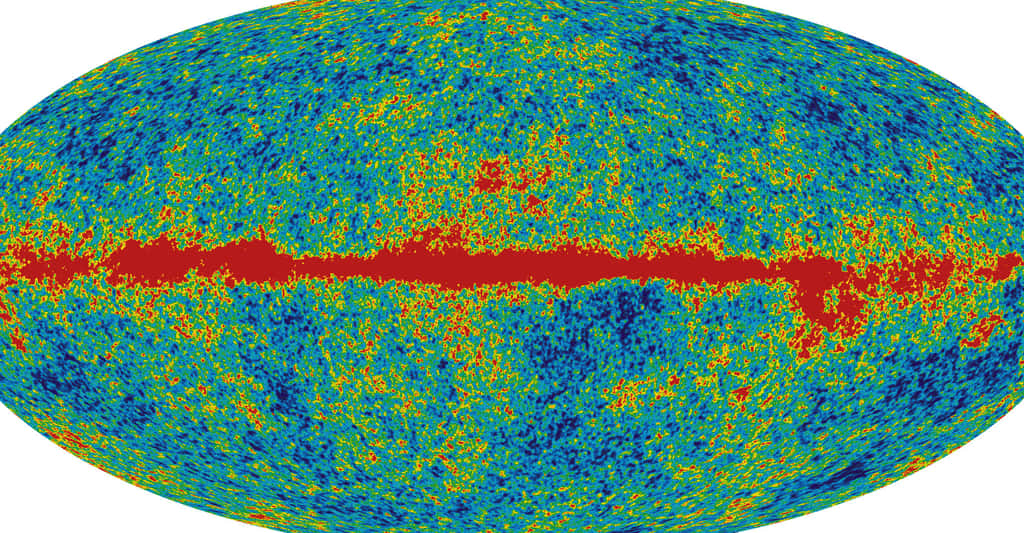

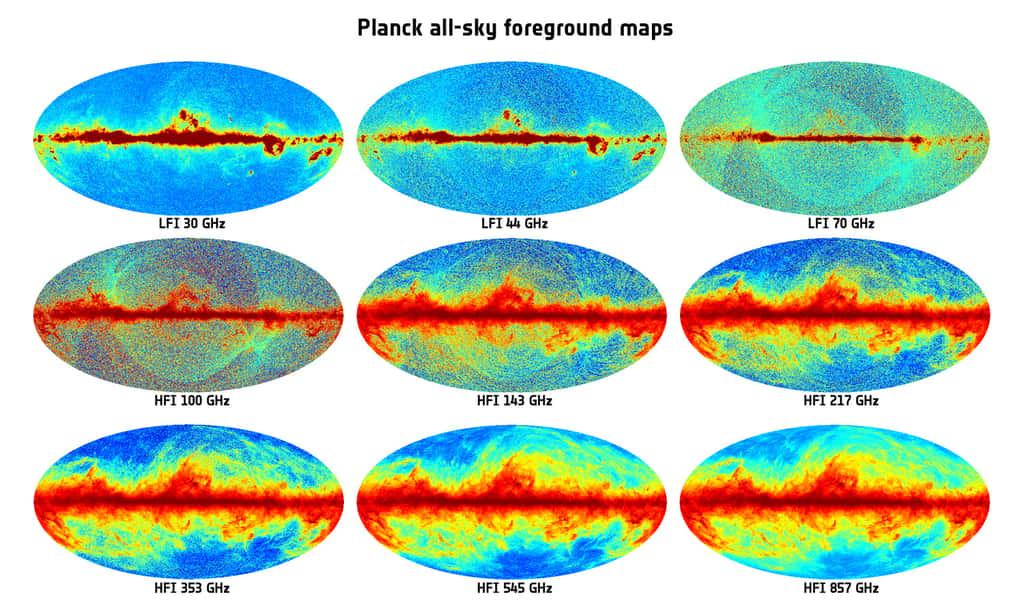

Une carte des avant-plans vus par Planck a été rendue publique, la voici.

la contribution du rayonnement fossile a été soustraite aux cartes de LFI (30 à 70 GHz) et HFI (100 à 857 GHz). Les cartes où le rayonnement domine (autour de 143 GHz) sont donc plus bruitées. © Esa - collaboration Planck