au sommaire

La recherche de la vie extraterrestre se fait notamment sur Mars. Retour sur les principales missions martiennesmissions martiennes.

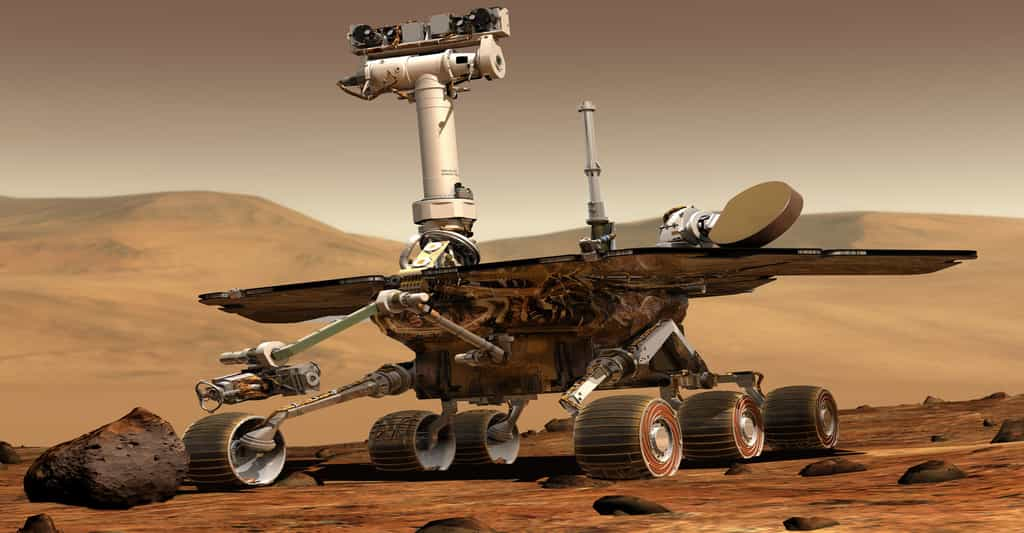

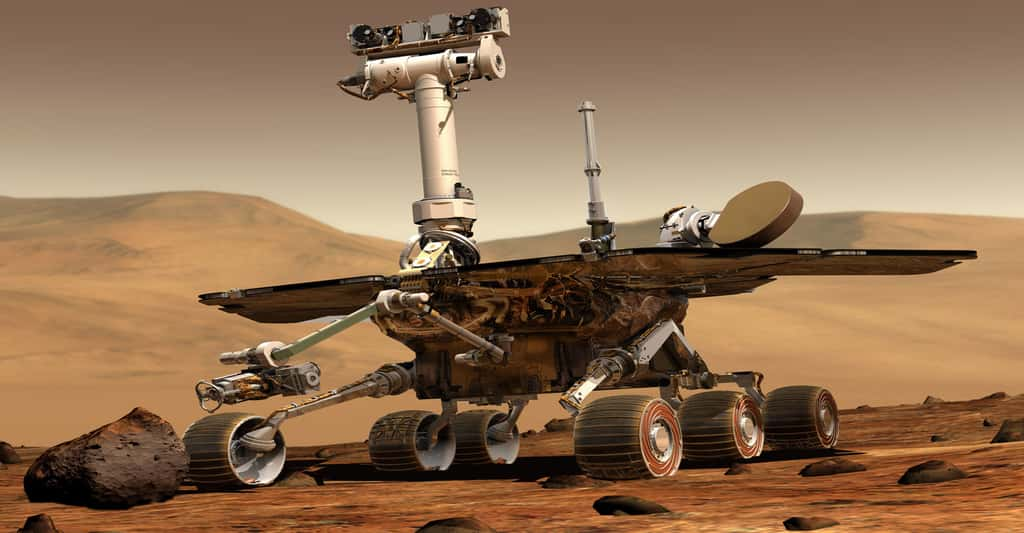

Vue d'artiste d'un rover d'exploration à la surface de Mars. © NASA/JPL/Cornell University, Maas Digital LLC, DP

La datation des cratères d'impacts lunaires suggère que les planètes du Système solaire ont été soumises à un bombardement intense il y a 4 milliards d'années, au moment où la vie est censée avoir fait son apparition sur Terre (Ryder, 2003). Un petit nombre de ces impacts fut probablement capable d'évaporer toute l'eau des océans primitifsocéans primitifs.

De ce fait, les automatesautomates chimiques devaient être suffisamment robustes pour pouvoir survivre aux impacts météoritiques et cométaires et éventuellement redémarrer après les plus gros impacts. Il est raisonnable de penser que pour être robuste, la vie primitive devait être relativement simple et capable d'être répétée en plusieurs exemplaires.

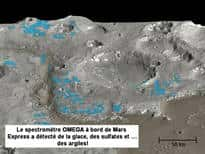

La recherche de traces passées d'eau liquide sur Mars a été un objectif important. © DR

La découverte d'autres exemplaires de vie sur d'autres corps célestes conforterait la relative simplicité de l'origine de la vie en apportant la preuve de son caractère répétitif. En identifiant à ce jour plus de 80 molécules organiques dans le milieu interstellaire, en particulier le formaldéhyde et l'acide cyanhydriqueacide cyanhydrique, les radioastronomes ont démontré que la chimie organique est universelle.

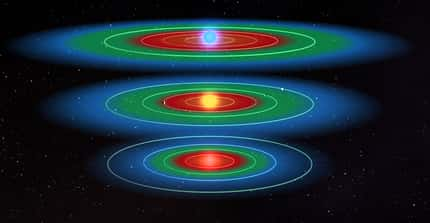

Il ne reste plus maintenant qu'à rechercher la présence permanente d'eau liquide. Présente en surface, elle signale l'existence d'une atmosphèreatmosphère qui permet l'apport en douceur des molécules organiques par le biais des micrométéorites. Comme les molécules organiques peuvent également se former dans les sources chaudessources chaudes sous-marines, tout océan extraterrestre présentant les signes d'une activité hydrothermale constitue également un habitat biotique possible.

Voir aussi notre dossier Y a-t-il de la vie sur Mars ?

De Mariner 9 à Mars Odyssey

La planète Mars est, bien sûr, l'objet d'une attention toute particulière. Les missions martiennes Mariner 9, Viking 1Viking 1 et 2, Mars Global Surveyor, Mer (SpiritSpirit et OpportunityOpportunity) et Mars Express indiquent clairement que Mars a connu, dans sa jeunesse, des écoulements permanents d'eau.

Les traces laissées par l'eau sur la Planète rouge. © DR

L'orbiteur Mars Odyssey, placé en 2001 en orbiteorbite martienne par la NasaNasa, est équipé d'un spectromètrespectromètre qui mesure les rayons γ émis par le sol martien après impact des rayons cosmiquesrayons cosmiques. Ce spectromètre a détecté de très importantes quantités d'atomesatomes d'hydrogènehydrogène présents en surface aux pôles mais également à 60 centimètres dans le proche sous-sol martien jusqu'à 60° de latitudelatitude nord et sud.

Glace d'eau et écoulements d'eau liquide sur Mars. © DR

Hydrogène sur Mars : la planète a-t-elle pu héberger de la vie ?

L'hydrogène signe la présence de glace d'eau, permettant ainsi d'attribuer la formation des lits d'écoulement à de l'eau liquide coulant jadis à la surface de Mars. La présence permanente d'eau suppose une température constamment supérieure à 0 °C, température atteinte probablement grâce à l'existence d'une atmosphère dense générant un effet de serreeffet de serre important. Grâce à cette atmosphère, la planète a pu accumuler des micrométéorites à sa surface à l'instar de la Terre. En 1976, les deux sondes Vikingsondes Viking ne détectèrent ni molécules organiques ni vie à la surface de Mars sur une profondeur de quelques centimètres.

L'atmosphère de Mars ne protège pas la planète des rayons UV du Soleil. © DR

Le sol martien semble renfermer des oxydants puissants produits par le rayonnement solairerayonnement solaire dans l'atmosphère ou par des processus photochimiques au niveau du sol.

La présence d'oxydants exclut toute accumulation de molécules organiques à la surface de la planète. Des calculs de simulation suggèrent que la diffusiondiffusion des oxydants dans le sous-sol ne devrait pas dépasser une profondeur de quelques mètres. L'absence de matièrematière organique à la surface de Mars pourrait également être due à des processus de dégradation directe par les UVUV solaires, l'atmosphère martienne ne possédant pas de couche protectrice d'ozoneozone. Les sondes Viking n'ont pas trouvé de molécules organiques mais en décembre 2005 on dispose de 34 météoritesmétéorites qui proviennent très probablement de Mars (Jet Propulsion LaboratoryJet Propulsion Laboratory, 2006). Ce sont les météorites SNC, dont la fameuse météorite ALH 84001 présentée comme renfermant des nanobactéries martiennes fossilisées (McKay et al., 1996). Cette affirmation est aujourd'hui de plus en plus battue en brèche. Les microfossilesmicrofossiles se sont très probablement formés par des processus minérauxminéraux consécutifs à des infitrations d'eau terrestre. La présence de cristaux de magnétitemagnétite présentée comme preuve de la présence de vie martienne dans la météorite n'est pas non plus convaincante dans la mesure où des cristaux identiques ont été obtenus en laboratoire, d'une manière non biologique. Cependant, certaines de ces météorites SNC renferment des molécules organiques.

Meridiani Planum vu par le rover martien Opportunity. © DR

Le roverrover Opportunity a observé des affleurementsaffleurements de roches sédimentairesroches sédimentaires. De telles roches sédimentaires pourraient donc faire partie des météorites martiennes collectées sur Terre, ce qui n'est pas le cas, à ce jour. Il est possible qu'elles survivent à l'éjection de Mars mais pas à l'entrée atmosphérique. L'expérience Stone, de l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne (ESA), avait précisément comme objectif d'éclaircir ce point. Un échantillon de basaltebasalte, de dolomiedolomie (une roche sédimentaire) et d'un sol martien reconstitué ont été enchâssés dans le bouclier thermique d'un satellite automatique russe Foton, lancé en septembre 1999. Une telle expérience n'avait jamais été tentée auparavent et les échantillons, après atterrissage, furent soumis à une analyse chimique, minéralogique et isotopique par un consortium européen. Les résultats suggèrent que certains sédimentssédiments martiens pourraient survivre, tout au moins partiellement, à l'entrée atmosphérique (Brack et al., 2002).

On ne sait pas ce qu'est devenue la sonde Beagle 2 qui devait se poser sur Mars. © DR

Mars Express et la sonde Beagle 2

Le 2 juin 2003, l'ESA a lancé la mission martienne Mars ExpressMars Express du pas de tir de BaïkonourBaïkonour. La mission consistait à placer un orbiteur muni de caméras stéréoscopiques, de différents spectromètres pour analyser l'atmosphère et la composition du sol et d'un radar capable de fouiller le sol sur plusieurs kilomètres pour y rechercher l'eau liquide et la glace.

Un atterrisseur, appelé Beagle 2Beagle 2 en hommage au bateau de Charles DarwinCharles Darwin, devait poser une station d'analyse martienne d'environ dix kilogrammeskilogrammes à la surface de Mars capable de prélever des échantillons dans le proche sous-sol à l'aide d'une « taupe » autoenfouisseuse et dans les roches de surface à l'aide d'un bras manipulateur. Le bras manipulateur devait placer contre les roches de surface un broyeur-carottier, une caméra, un microscopemicroscope, un spectromètre à rayon Xrayon X (donnant la composition en éléments chimiqueséléments chimiques) et un spectromètre Mössbauer (donnant le degré d'oxydationoxydation du ferfer). Les échantillons prélevés devaient être analysés par un spectromètre de massemasse installé sur l'atterrisseur après combustioncombustion par palier de températures, technique permettant d'analyser les molécules carbonées, c'est-à-dire d'en déterminer la nature, minérale ou organique, ainsi que sa distribution isotopique. La sonde Beagle 2 s'est correctement séparée de l'orbiteur Mars Express en décembre 2003 mais n'a plus jamais donné signe de vie depuis cette date. Si la vie est apparue sur Mars, la recherche de ses vestiges fossilisés sera rendue plus facile que sur Terre par le fait que les sédiments martiens anciens n'ont pas été détruits par des processus tectoniques, contrairement aux sédiments terrestres.

Les découvertes de Curiosity

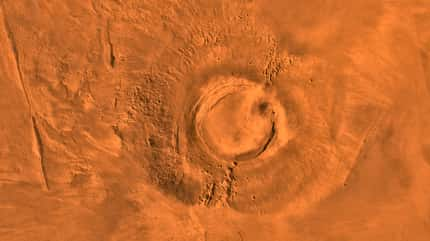

Dernière mission d'exploration martienne en date : celle du rover Curiosity (mission MSL), qui s'est posé sur la Planète rouge en août 2012. L'objectif étant d'étudier le cratère Gale et le mont Sharp pour y découvrir des traces de vie passée.

CuriosityCuriosity a découvert les vestiges d'un lac d'eau douceeau douce contenant des argilesargiles et du gypsegypse. Le pH de l'eau était relativement neutre et les éléments atomiques nécessaires à l'émergenceémergence de la vie (carbonecarbone, hydrogène, oxygèneoxygène, phosphatephosphate, soufresoufre) étaient présents.

ExoMars

En mars 2016, l'agence spatiale européenne, en collaboration avec l'agence spatiale russe, a lancé la première partie de la mission ExoMarsExoMars comportant un orbiteur et l'atterrisseur-démonstrateurdémonstrateur Schiaparelli. Ce dernier s'est écrasé sur Mars en octobre 2016 en raison du disfonctionnement de la sonde d'altitude durant moins d'une seconde. En 2020, un rover sera déposé à la surface de Mars pour y rechercher les traces de vie avec la suite d'instruments Pasteur comportant notamment une foreuse pouvant atteindre une profondeur de deux mètres.

En 2020, la Nasa enverra un rover martienrover martien qui devra rechercher des traces de vie fossilisées, collecter et stocker des échantillons dans une cache pour être ultérieurement ramenés sur Terre, tester une technologie permettant de protéger une mission habitée des dangers présentés par les poussières martiennes, tester une technologie permettant de collecter le dioxyde de carbonedioxyde de carbone, qui pourrait constituer une source d'oxygène et de combustiblecombustible pour la fuséefusée de retour.