au sommaire

- À lire aussi

Le Futur

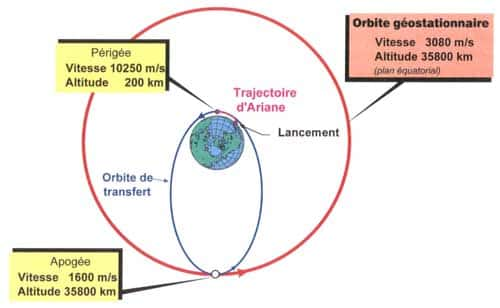

Snecma Moteurs est engagée dans un important programme de recherche amont visant à préparer la propulsion des versions futures d'Ariane 5Ariane 5 ou de lanceurs de nouvelle génération.

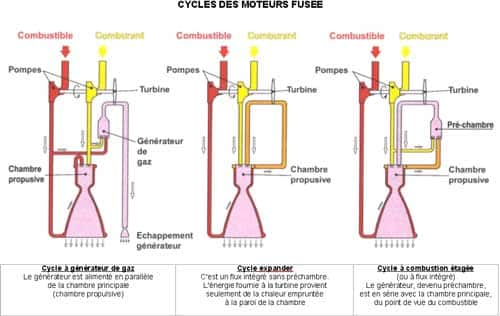

Des travaux de recherche de base, conduits en étroite collaboration avec de nombreux laboratoires spécialisés dans les domaines de la mécanique, de la mécanique des fluides, de l'énergétique et des matériaux permettant d'améliorer la compréhension fine des phénomènes physiques et d'affiner les modèles mathématiques correspondants et, donc, de concevoir des matériels mieux optimisés.

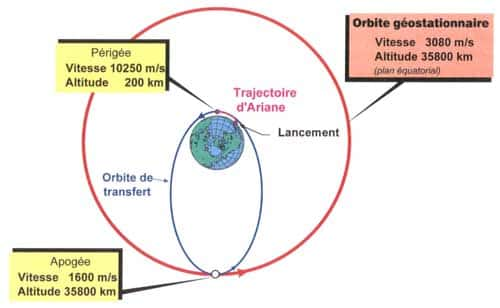

La mission principale d'Ariane © A. Souchier

Par ailleurs, au plan technologique, Snecma Moteurs introduit dans ses moteurs à liquides les matériaux composites (à matrice céramiquecéramique (CMCCMC)), à la fois réfractairesréfractaires et légers, qu'elle a développés initialement pour les besoins de la propulsion à poudre. On peut ainsi réaliser des divergents de tuyères non refroidis permettant simultanément un gain de masse et de meilleures Isp, ce dernier point étant lié à l'économie faite sur le fluide de refroidissement de la paroi métallique et à une meilleure qualité de l'écoulement du jet dans la tuyère.

Les progrès engrangés permettront de réaliser des moteurs moins chers, plus performants et capables de grands nombres de réutilisations. Selon la conception du lanceur, on privilégiera un ou deux de ces trois critères.

Enfin, à beaucoup plus long terme, il est possible d'améliorer les performances d'un lanceur en profitant de son parcours dans l'atmosphèreatmosphère. Pour un décollage horizontal, l'introduction d'une aile, créatrice d'une portanceportance, supprime la nécessité d'équilibrer le poids par la poussée et évite ainsi les pertes par gravitégravité correspondantes. En outre, les moteurs peuvent fonctionner en utilisant l'oxygèneoxygène de l'airair, ce qui divise par 3 la masse de fluides embarqués nécessaires à la phase transatmosphérique.

On est donc conduit au concept de l'avion spatialavion spatial qui est à la fois : proche de l'avion classique dans les couches denses de l'atmosphère, hypersonique à haute altitude et, enfin, fuséefusée pour atteindre l'orbiteorbite. Un tel avion, nécessairement très sophistiqué, sera récupérable et ses moteurs, obligatoirement légers, devront concilier trois modes de propulsion très différents.

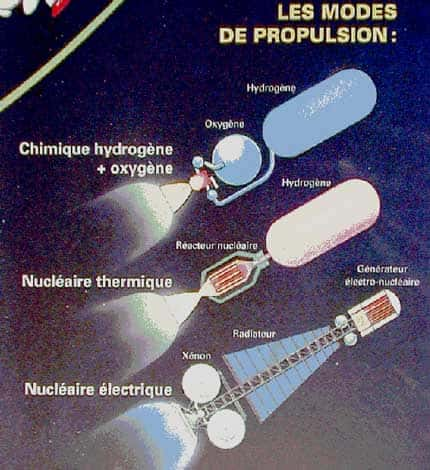

En ce qui concerne la propulsion en orbite, l'éventail des évolutions possibles des moteurs dans les décennies à venir est beaucoup plus vaste. En effet, alors que des moteurs de très forte poussée sont nécessaires pour décoller et atteindre une orbite viable, une fois parvenus sur une telle orbite, des moteurs à faible poussée (fonctionnant plus longtemps) conviennent. Cela autorise tous les modes de propulsion électrique, dans lesquels différentes utilisations des champs électriqueschamps électriques ou magnétiques vont produire l'accélération et l'éjection de particules chargées électriquement. La source d'énergieénergie n'est alors plus liée aux fluides éjectés (en l'occurrence la réaction chimiqueréaction chimique "de combustioncombustion" pour un moteur fusée classique). L'énergie est fournie par des panneaux solaires, ou pour de futures fortes puissances (200 kW à plusieurs MW), par un réacteur nucléaire.

La propulsion électrique a déjà partout dans le monde des applicationsapplications opérationnelles sur les satellites de télécommunications. Aujourd'hui elle est surtout réservée à de petits changements d'orbite (contrôle de la position sur l'orbite) mais elle est déjà appliquée pour envoyer des sondes expérimentales à des vitessesvitesses de plusieurs km/s (Deep Space One aux USA, SMART 1SMART 1 en Europe).

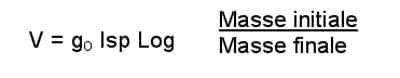

Snecma Moteurs a développé le PPS 1350, moteur de 0,08 N de poussée (8 g force) pour 1350 W de puissance, qui a une impulsion spécifiqueimpulsion spécifique 4 fois supérieure à celle d'un moteur fusée classique (4 fois moins de consommation d'ergolsergols pour la même poussée). Un moteur de 0,4 N est en développement par Snecma Moteurs. Un moteur expérimental de 3 N a fonctionné aux USA. Or, 30 moteurs électriques de 3 N suffiraient à lancer vers Mars un lourd vaisseau habité de 50 tonnes en quelques semaines (pour 6 mois de voyage).

D'autres modes de propulsion sont possibles : par échange d'énergie entre masses liées par des câbles de centaines de kilomètres de long (déjà expérimenté jusqu'à 20 km !), par envoi d'énergie par laserlaser (testé sur quelques dizaines de mètres), par voile solairevoile solaire (les photonsphotons et particules émis par le soleilsoleil exercent la poussée) ...

Pour décoller de la terre, comme pour aller plus loin dans l'espace explorer les planètes voisines, à commencer par Mars, la propulsion restera toujours la clé du voyage !