au sommaire

New Horizons : vue d'ensemble, structure et propulsion

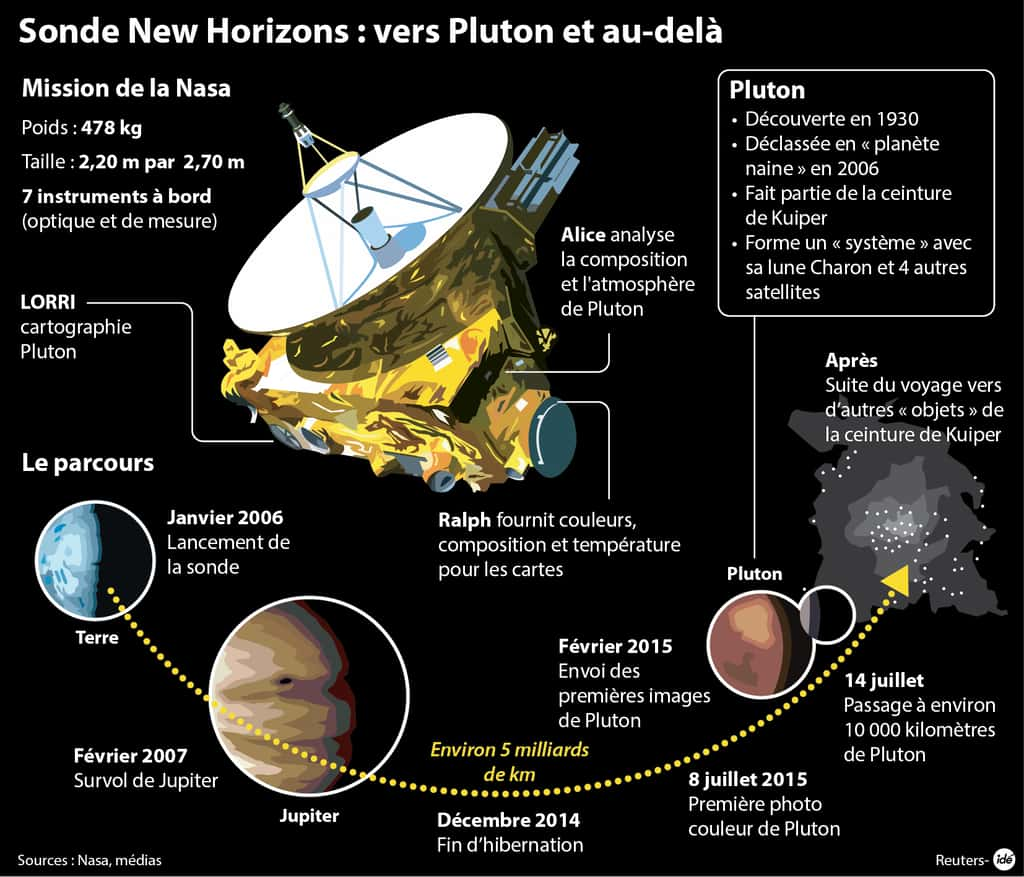

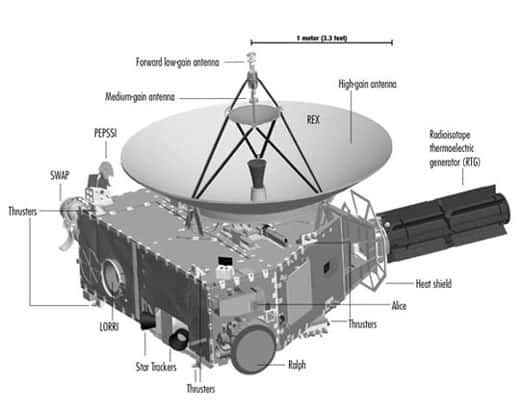

La sonde New HorizonsNew Horizons présente une forme triangulaire dont les côtés mesurent 2,2 et 2,7 mètres, pour une épaisseur de 0,7 mètre. Elle est surmontée d'une antenne parabolique à haut gain de 2,1 mètres de diamètre, et l'ensemble pèse 478 kgkg au départ de la Terre, incluant 77 kg d'ergol (de l'hydrazine) et 30 kg d'instruments scientifiques.

La puissance est fournie par un générateur radio-isotopique thermoélectrique (le GPHS-RTG, General Purpose Heat Source - RadioisotopeRadioisotope Thermoelectric Generator) assurant une alimentation continue de 213 watts au départ, qui sera encore supérieure à 190 watts au voisinage de PlutonPluton, plus de neuf ans plus tard. À cette distance du Soleil, des panneaux solaires auraient été en effet inenvisageables, la luminositéluminosité du Soleil étant de moins d'un millième de celle qui éclaire la Terre.

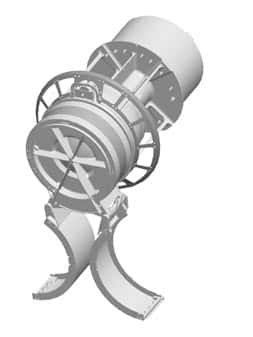

Vue d'ensemble de la sonde New Horizons.© Nasa

Les corrections de trajectoire ainsi que le contrôle d'attitude de la sonde seront assurés par un ensemble de 16 moteurs fonctionnant à l'hydrazine, utilisé en « monergol », c'est-à-dire seul et non pas au sein d'un couple carburant-comburantcomburant.

L'instrumentation scientifique de New Horizons a constitué un défi unique dans l'histoire de l'exploration du Système solaireSystème solaire. En effet, le peu de connaissances de la physiquephysique de la planète le plus lointaine et la moins connue incitait les scientifiques à varier les expériences à embarquer, tandis que les contraintes d'un vol de très longue duréedurée et à grande distance, notamment les limitations de massemasse, imposaient un compromis que seule une miniaturisation extrême des composants et une complémentarité maximale des expériences à réaliser pouvait permettre d'obtenir.

Objectifs de New Horizons

- Déterminer la composition de Pluton et CharonCharon, ainsi que la distribution des divers matériaux en surface.

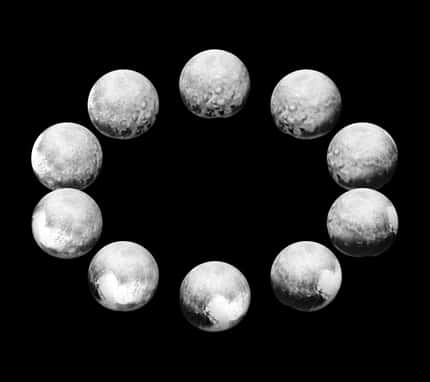

- Observer la morphologiemorphologie de Pluton et Charon, et en déterminer la géologiegéologie et les dimensions exactes.

- Déterminer la composition des glaces et des roches affleurant à la surface de Pluton et de Charon, notamment de calottes polaires sur Pluton.

- Décrire l'atmosphère de Pluton, et rechercher une éventuelle atmosphèreatmosphère autour de Charon.

- Mesurer les interactions entre cette (ou ces) atmosphère(s) avec le vent solairevent solaire et estimer la probable perte d'atmosphère par Pluton.

- Établir une carte des températures de surface sur Pluton et Charon.

- Recherche d'anneaux et de satellites supplémentaires autour de Pluton.

- Déterminer les orbitesorbites et les dimensions des trois satellites découverts depuis 2005, HydreHydre, NixNix, Kerbéros et Styx.

- De 2016 à 2020, s'approcher d'un ou plusieurs objets de la ceinture de Kuiperceinture de Kuiper.

Structure de New Horizons

Structurellement, New Horizons ne ressemble à aucune sonde construite à ce jour, et plusieurs solutions novatrices ont été adoptées. La constructionconstruction repose sur un cylindre central en aluminiumaluminium, aux sommets duquel sont fixés deux panneaux parallèles en nid d'abeille.

Très résistants bien que développés en tôle d'aluminium dont l'épaisseur équivaut à deux fois celle d'une feuille de papier ordinaire, ces panneaux supportent toute la masse de la sonde au lancement, ainsi que les interfaces électriques avec le lanceurlanceur et le centre de contrôle, et les réservoirs d'hydrazine.

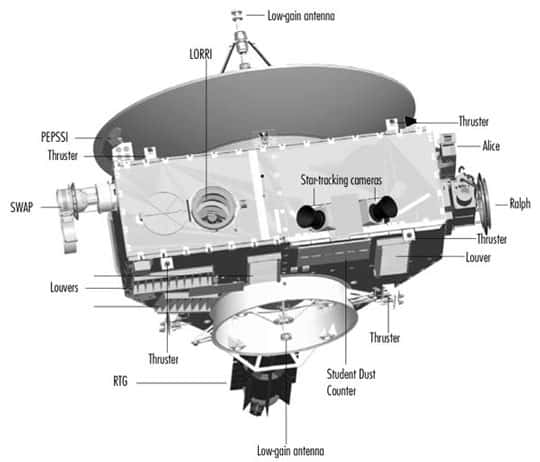

Description d'ensemble détaillée de la sonde New Horizons. © Nasa

Stabilisée par rotation (5 tours par minute) autour de son axe central (dit « X » et qui est aussi celui des antennes), New Horizons exige un équilibrage parfait afin d'éviter des contraintes structurelles intempestives et un désalignement du faisceau de communications. Pour ce faire, la sonde a été testée juste avant l'intégration au lanceur sur un banc d'essai rotatif et de petits contrepoids ont été ajoutés sur sa périphérie afin d'obtenir un équilibrage rigoureux.

Description d'ensemble détaillée de New Horizons. © Nasa

L'informatique embarquée sur New Horizons

L'informatique de bord est pilotée par quatre microprocesseursmicroprocesseurs 32 bits Mongoose V à 25 MHz (dérivé de celui équipant la PlayStation de 1994), ralenti à 12,5 MHz afin d'amoindrir la consommation électrique, et durci contre les radiations. Un processeur est dédié à l'avionique et à la navigation, l'autre aux instruments scientifiques, chacun disposant d'une unité de mémoire vivemémoire vive. Cette paire est doublée par sécurité avec une redondance complète : un processeur de l'avionique peut, sur ordre de la Terre, s'occuper des instruments et inversement. Les données sont stockées dans deux mémoires redondantes de 8 gigaoctets (64 gigabits) chacune. Ces mémoires sont régulièrement formatées et les données compressées afin d'économiser de la place, mais surtout de l'énergieénergie électrique.

Ces processeurs contrôlent ainsi le fonctionnement de chaque système et sous-système du vaisseau spatial, rassemblent et traitent les données des instruments et organisent leur transmission vers la Terre. De plus, ils exécutent aussi les algorithmes de contrôle de l'ensemble chargés de vérifier le statut de chaque système et, si nécessaire, corrige les problèmes ou en réfère aux techniciens sur Terre.

Le centre informatique, les enregistreurs, le convertisseur électrique, le système d'automatisation de guidage et contrôle d'attitude, l'électronique de poursuite et de traitement des signaux et les interfaces entre cette instrumentation et l'appareillage scientifiques sont logés dans le IEM (Integrated Electronics Module), un boîtier unique, véritable cœur de New Horizons.

Cette redondance a été mise à l'épreuve le 4 juillet 2015 quand une panne logicielle a déclenché, automatiquement, le basculement de l'informatique de bord en mode autopilote, interrompant les émissionsémissions durant quelques heures. Par sécurité et comme cela avait été programmé, les processeurs de secours ont pris la main, arrêté le travail scientifique, pointé l'antenne à haut gain vers la Terre et transmis des données de télémétrietélémétrie pour permettre le dépannage par les équipes au sol. Une fois la panne repérée (une erreur dans une séquence logicielle qui ne devait d'ailleurs pas être utilisée dans la suite de la mission), New Horizons a repris son travail scientifique.

Le contrôle thermique

New Horizons est conçue pour retenir la chaleurchaleur comme une bouteille ThermosThermos. Le vaisseau est recouvert d'un revêtement thermique multicouche formé de 18 feuilles de Dacron alternant avec des films minces en Kapton et en Mylar aluminisé, la dernière couche étant recouverte d'or.

Durant la totalité de la mission, la température interne de la sonde demeurera dans une fourchette de 10 à 30 °C. Le fonctionnement des instruments de bord suffiront généralement à maintenir une température stable à bord, mais de petites résistances électriquesrésistances électriques disposées tout autour du compartiment principal pourront être activées par l'ordinateurordinateur de bord en cas de besoin. En revanche, lorsque New Horizons se trouvait encore à proximité de la Terre, des dispositifs à persiennespersiennes évacuait l'excédent de chaleur.

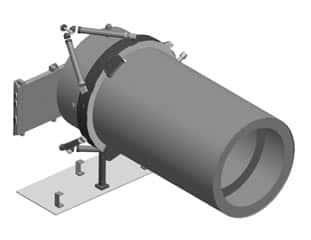

La propulsion de New Horizons

Le système de propulsion autonome après lancement de New Horizons est utilisé aussi bien pour les corrections de trajectoire que pour les modifications d'attitude (pointage des instruments). La vitessevitesse du vaisseau spatial étant définitivement acquise par la lancement, puis éventuellement par réaction de gravitationgravitation au voisinage de JupiterJupiter, aucun étage propulseurpropulseur supplémentaire n'a été prévu.

16 propulseurs à hydrazine sont répartis en 8 groupes tout autour de la sonde, associés à un réservoir de propergolspropergols et l'ensemble de canalisationscanalisations nécessaires. Quatre moteurs d'une poussée unitaire de 4,4 newtonsnewtons (450 grammes) seront utilisés pour les modifications de trajectoire, tandis que 12 moteurs de 0,8 newton (82 grammes) assureront le contrôle d'attitude. L'ensemble des 16 moteurs est partagé en deux groupes complètement séparés et constituent deux systèmes redondants. New Horizons embarque 77 kg d'hydrazine, confinée dans un réservoir en titanetitane pressurisé à l'héliumhélium.

Guidage et contrôle d'attitude

New Horizons devra être réorientée à plusieurs reprises durant le trajet, et en mode repos, rester constamment pointée vers la Terre afin d'assurer les communications.

Pour la navigation, New Horizons, comme les marins de l'Antiquité, utilise les étoilesétoiles. Deux caméras grand-angle orientées dans deux directions différentes prennent 10 images du ciel chaque seconde, qui sont comparées à une carte en mémoirecarte en mémoire comprenant environ 3.000 étoiles brillantes afin de détecter immédiatement le moindre mouvementmouvement parasiteparasite de la sonde et d'apporter la correction nécessaire via les moteurs à hydrazine.

La sonde possède également une centrale inertielle miniature (MIMU, Miniature Inertial Measurement Unit). Toutefois, New Horizons ne comporte pas de roues de réaction, communes sur les engins spatiaux (dont les satellites) pour gérer le contrôle d'attitude. Ces systèmes gyroscopiques ont été jugés trop fragiles pour une mission aussi longue (elles ont d'ailleurs subi des pannes dans les missions RosettaRosetta et DawnDawn).

Cette recherche de la robustesse a aussi conduit à fixer les instrument scientifiques au châssis. Pour les pointer vers leur cible, il faut donc faire pivoter la sonde elle-même. Cette contrainte empêche aussi de pointer à la fois la Terre pour les communications et l'objet à observer (sauf pour l'expérience Rex qui utilise un échange radio avec les équipes au sol).

Communications

Les deux antennes superposées à haut gain et à faible gain de New Horizons. © Nasa

New Horizons utilise la bande X pour les communications avec la Terre, la transmission des données, les commandes à distance et les rapports sur son propre statut. Les émissions seront échangées via le réseau DSN (Deep Space NetworkDeep Space Network) de la NasaNasa.

Pose de l'antenne principale © Nasa

La sonde est équipée de deux antennes omnidirectionnelles à faible gain disposées de part et d'autre de sa structure, d'une antenne à moyen gain de 30 cm et d'une antenne à haut gain de 2,1 mètres, toutes installées sur le même axe.