Historique de l'altimétrie

Depuis longtemps, on s'interroge sur le fonctionnement des océans. L'apparition des techniques spatiales d'observation de la Terreobservation de la Terre et de son environnement a permis aux scientifiques de poser les problèmes dans un cadre global. De nombreux instruments ont été embarqués pour mesurer la température, la couleur ou la diffusion à la surface de l'eau. Mais ce sont les missions altimétriques qui ont révolutionné la vision des océans.

Observer globalement pour mieux comprendre les phénomènes océaniques est une réalité : le rôle de l'océan dans l'évolution du climatclimat passé et à venir est désormais affirmé et démontré. Et demain, grâce au renforcement de la coopération internationale et à l'accès aux données altimétriques en temps quasi-réel, c'est de prévisions que l'on parle, enjeux rendus possibles par les progrès des applications opérationnelles et scientifiques de l'océanographie spatiale.

- De l'antiquité à l'ère spatiale

Ce sont les anciens marins de commerce qui les premiers ont mesuré la vitesse et le parcours des courants marins, en particulier en Mer RougeMer Rouge et en Méditerranée, afin d'optimiser leurs routes. Puis les VikingsVikings ont traversé l'Atlantique nord vers l'an mille, mais c'est au début de la renaissance que les expéditions portugaises, espagnoles, anglaises et françaises ont entrepris l'exploration systématique des mers et révélé ainsi les dimensions de notre planète océane.

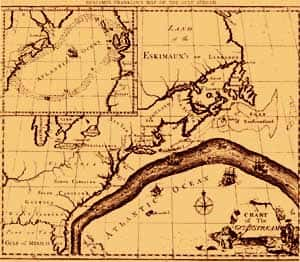

© Noaa

Pour réduire la durée du voyage New York - Londres, Benjamin FranklinBenjamin Franklin établit la première carte des courants dans l'Atlantique. En 1777, il traça les limites du Gulf StreamGulf Stream en mesurant la température de l'eau et recommanda aux capitaines qui transportaient le courrier entre l'Amérique et l'Europe de chercher à suivre ce courant pour gagner du temps.

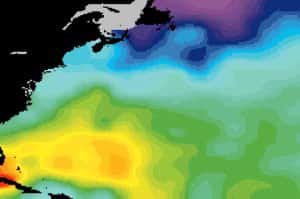

© Noaa

En 1849, Matthew Maury publiait les premières cartes mondiales des ventsvents et des courants à partir de données recueillies par les bateaux. L'année 1872 vit la première campagne purement consacrée à l'océanographie scientifique: pendant 42 mois, l'expédition ChallengerChallenger arpenta systématiquement les océans et collecta depuis la surface jusqu'au fond des données de bathymétriebathymétrie (mesures par sondage des profondeurs marines), des données de température et de courant. Ces données constituèrent les fondations de l'océanographie moderne.

C'est ainsi que le vingtième siècle est marqué par :

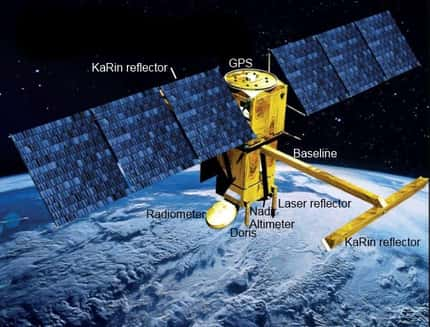

© CLS

- l'invention d'instruments de mesure de paramètres physiquesphysiques et chimiques tels la température et la salinitésalinité, et de suivi de courants profonds,

- la réalisation de modèles de circulation à grande échelle,

- la découverte de l'importance des tourbillonstourbillons dans la dissipation de l'énergieénergie,

- des coopérations internationales de plus en plus nombreuses.

Les scientifiques étudient désormais la terre comme un système unique combinant différents éléments, terres, océans, atmosphèreatmosphère et biosphèrebiosphère.

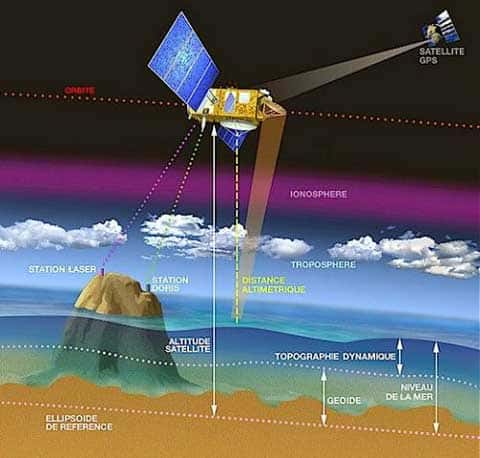

- L'avènement de l'altimétriealtimétrie par satellite

C'est au début des années 70 que les satellites ont commencé à transmettre régulièrement les données sur la physique, la chimiechimie et la dynamique des terres, des océans, de l'atmosphère et de la biosphère.

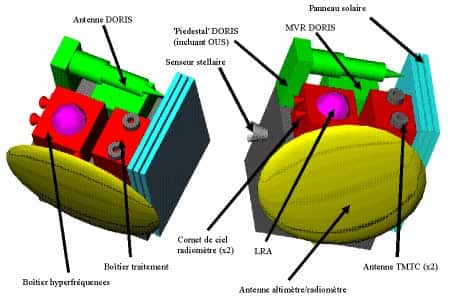

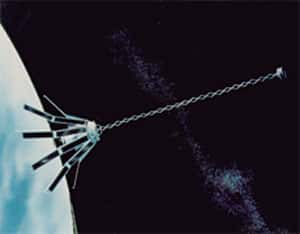

C'est aussi l'époque des premières mesures altimétriques pour déterminer la topographie de la surface océanique. Les Etats-Unis sont les premiers à avoir fait voler un altimètre à bord de satellites, sur SkylabSkylab et Geos3, puis sur Seasat en 1978 et Geosat en 1985.

Avec les années 90, de nouvelles missions altimétriques sont lancées, ERS-1 (1991-1996), Topex/Poséidon (depuis 1992), ERS-2ERS-2 (depuis 1995). Ces missions s'intègrent à un grand nombre de programmes océaniques et météorologiques internationaux dont les programmes Woce (World Ocean Circulation Experiment) et Toga (Tropical Ocean and Global Atmosphere), tous les deux liés au programme de recherche mondial sur le climat, WCRP (World Climate Research program).