au sommaire

- À lire aussi

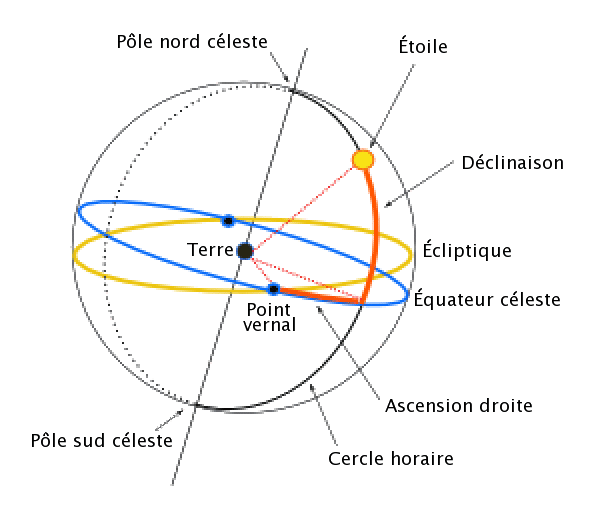

Schéma des coordonnées équatoriales. La Terre est au centre. Le prolongement de son équateur sur la sphère céleste donne l'équateur céleste. De même pour ses pôles nord et sud. L'écliptique est le plan de l'orbite de la Terre. © Cédric Foellmi, Wikipédia

Le système de coordonnées le plus fréquemment utilisé par les astronomesastronomes. Il est équivalent aux coordonnées terrestres de latitudelatitude et de longitudelongitude projetées sur le ciel, mais ici, la longitude s'appelle « ascension droite » et la latitude « déclinaison ». Pour des raisons historiques, l'ascension droite n'est pas mesurée en degrés mais en « heures » (24 heures étant l'équivalent de 360 degrés). Une autre complication de ce système provient du fait que ces coordonnées varient lentement avec le temps (les positions des étoiles pour 1950 sont par exemple légèrement différentes de celles de l'année 2000).

Des explications en vidéo sur les coordonnées équatoriales. © Pi Go-YouTube

Avec le système de coordonnées équatoriales, un objet céleste est donc repéré par sa hauteur au-dessus de l'équateuréquateur, appelée la déclinaison (notée δ) et par son ascension droite (notée α), c'est-à-dire l'angle que fait la projection de l'étoile sur l'équateur avec un point de repère sur l'équateur, le point vernal, noté γ. Ce dernier correspond à la direction du Soleil à l'équinoxe de printempséquinoxe de printemps. Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, c'est l'un des deux points de croisement entre l'équateur et l'écliptiqueécliptique.