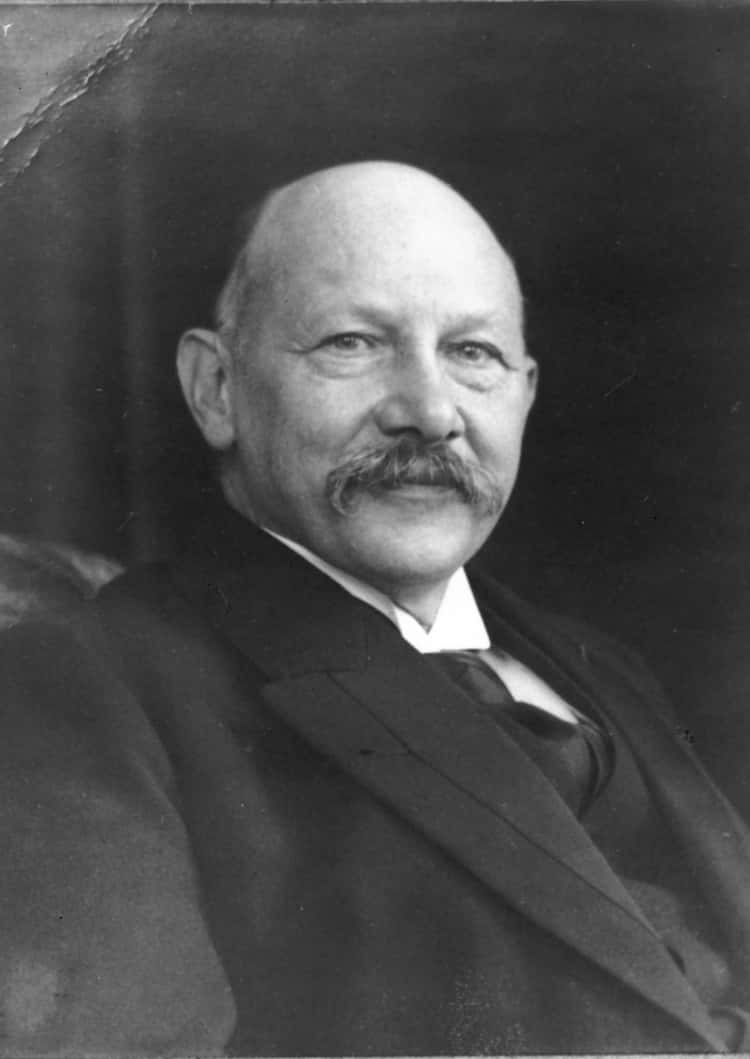

Le découvreur de la supraconductivité, le prix Nobel de physique Heike Kamerlingh Onnes. © Museum Boerhaave

Les supraconducteurs sont des matériaux qui exhibent le phénomène de la supraconductivité (ou supraconduction), c'est-à-dire l'absence de résistance électrique, en dessous d'une certaine température critique Tc.

Histoire de la découverte des supraconducteurs

Les premiers supraconducteurs connus à partir de 1911, suite aux travaux du physicienphysicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes et son équipe, et que l'on nomme communément des supraconducteurs conventionnels, ne le devenaient qu'à des températures très basses, proches du zéro absolu. La résistance électrique du mercure, par exemple, devient nulle en dessous de 4,2 kelvinskelvins (K). C'est en 1986 que l'on a découvert les cupratescuprates, les premiers exemples d'autres classes de matériaux, collectivement appelés supraconducteurs non conventionnels. Aujourd'hui, le record pour un supraconducteur à haute température critique reste extrêmement bas comparativement aux températures à la surface de la Terre (le maximum est 133 K, soit -140 °C). Si l'on disposait d'un supraconducteur à température ambiante, on pourrait entre autres transporter de l'électricité sans perte d'énergieénergie et réaliser des Maglev économiques, comme des trains supersoniques dans des tubes sous vide.

La théorie BCS

Une théorie complète de la supraconductivité fut proposée en 1957 par John Bardeen, Leon Cooper et John Schrieffer qui reçurent par la suite pour cette découverte le prix Nobel de physiquephysique en 1972. Connue comme théorie BCS, d'après leurs initiales, elle permettait de comprendre ce que laissait dans l'ombre une théorie phénoménologique dite de Ginzburg-Landau qui fut élaborée par Lev Landau et Vitali Ginzburg en 1950. La théorie BCS explique la supraconductivité par la formation de paires d'électronsélectrons (paires de Cooper) formant alors des bosonsbosons interagissant avec des phononsphonons. Ce faisant, le courant électriquecourant électrique peut se comporter d'une certaine façon comme un superfluidesuperfluide.

Mais cette théorie ne fonctionne bien que dans le cas des supraconducteurs conventionnels et semble échouer pour les autres supraconducteurs. Cependant, les avis des théoriciens diffèrent sur ce sujet. On pense que dans le cas de certains supraconducteurs non conventionnels ce sont des interactions magnétiques qui seraient responsables de la formation de paires de Cooper. Plusieurs familles de matériaux sont considérées comme non conventionnelles. Les supraconducteurs organiques ou moléculaires (sels de Bechgaard), les cuprates, ou les pnictures en sont des exemples.