au sommaire

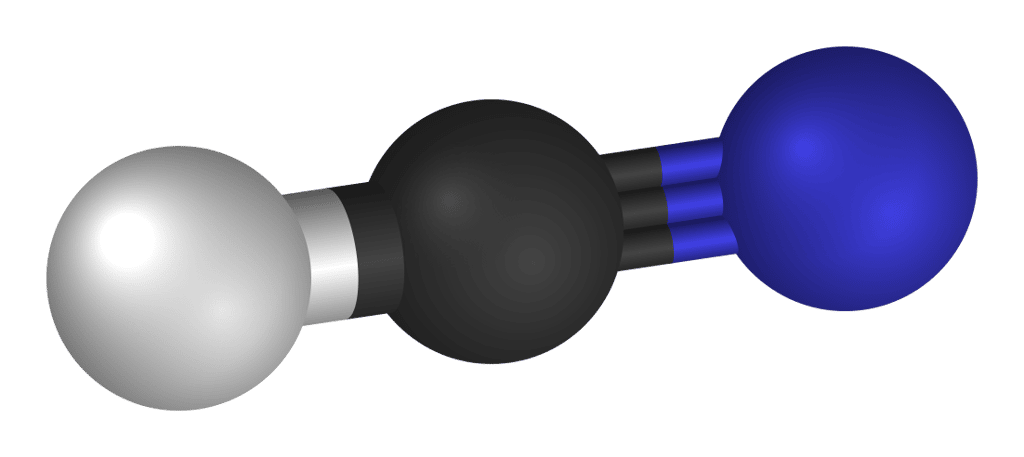

Le cyanure d'hydrogène est un composé chimique de formule HCN que l'on trouve à l'état pur sous forme gazeuse, ou sous forme liquide aussi appelée acide cyanhydrique. Naturellement produit par certains végétaux, on le trouve par exemple en forte concentration dans les noyaux d'abricotabricot, de pruneprune ou de cerisecerise, l'amandeamande amère, la racine de manioc ou de sorgho (graines non mûres). Il est aussi présent dans la fumée de tabac, les gaz d’échappement et peut se former accidentellement lors de réactions chimiques entre le cyanure et un acide, ou par la combustion de certaines matières plastiquematières plastique (polyuréthane, nylonnylon) ou de laine.

Le cyanure d'hydrogène est hautement toxique pour la santé et l'environnement, notamment les organismes aquatiques. Sous forme gazeuse, il est incolore et se distingue par son odeur d'amande amère, dont le seuil de détection diffère grandement selon les individus. C'est un gazgaz extrêmement inflammable et explosif à partir d'une concentration de 5,5 % dans l'airair. Sous forme liquide, il se présente comme un liquide incolore légèrement bleuté et très volatil.

Cyanure d'hydrogène : propriétés physiques et chimiques

- limite d'explosivité dans l'air : 5,5 à 41 %

- point éclairéclair : -17,8 °C

- température d'auto-inflammationinflammation : 537 °C

- température d'ébullition : 27,5 °C

- température de fusionfusion : -13,3 °C

- poids moléculaire : 27,03 g/mol

- densité : 0,688 à 20 °C

- densité de vapeur (air=1) : 0,932

Cyanure d'hydrogène : utilisations

Le cyanure d'hydrogène a été employé comme arme chimiquearme chimique durant la Seconde Guerre mondiale sous le nom de Zylkon B et dans les chambres à gaz ou pour les exécutions capitales. Il a servi dans le passé comme fumigant insecticideinsecticide ou rodenticiderodenticide, mais cet usage a été interdit dans les années 1960. Il reste autorisé dans certains cas pour désinfecter les avions ou les bateaux, le nettoyage des boiseriesboiseries précieuses ou le traitement des semences. On l'utilise également pour la galvanoplastie, la métallurgie, le développement photographique.

Le cyanure d'hydrogène sert aujourd'hui principalement comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques :

- adiponitrile pour la production de nylon

- méthacrylate de méthyle pour la production de plastique acrylique

- triazinestriazines utilisées dans des herbicides

- méthionineméthionine (acide aminéacide aminé utilisé dans l'alimentation animale)

- cyanures de sodiumsodium et de potassiumpotassium pour l'extraction et la concentration des mineraisminerais (or et argentargent)

Cyanure d'hydrogène : risques pour la santé

Le cyanure d'hydrogène est un poison très puissant qui inhibe le processus de transport de l'oxygèneoxygène et bloque la respiration cellulairerespiration cellulaire. L'intoxication aiguë survient en quelques secondes ou quelques minutes par inhalationinhalation, ingestioningestion ou par contact avec la peau. La dose létale est estimée à 1,5 mg/kgkg (liquide), 100 mg/kg (exposition cutanée) et 546 ppmppm après 10 mn (par inhalation).

L'intoxication aiguë au cyanure d'hydrogène entraîne des troubles du système nerveux avec maux de tête, confusion, faiblesse, vertiges, nausées, vomissements, respiration haletante, tremblements, anxiété, palpitations, sensation d'oppression, perte de conscience, convulsionsconvulsions, paralysie, pouvant aller jusqu'à l'arrêt respiratoire et la mort.

Une exposition chronique au cyanure d'hydrogène engendre des maux de tête, irritation des yeuxyeux et du pharynxpharynx, fatigue, souffle court à l'effort, modification du sens olfactif et gustatifgustatif, augmentation du volumevolume de la thyroïdethyroïde.