au sommaire

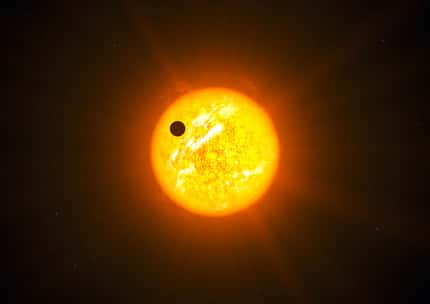

La méthode du transit planétairetransit planétaire est l'une des principales méthodes en exobiologie et astronomie pour la détection des exoplanètes. On l'utilise en particulier pour découvrir des superterres. Elle est souvent complétée par des mesures avec la méthode de vitesses radiales quand on veut être sûr d'une découverte et obtenir la masse et la densité d'une exoplanète.

Une vidéo sur les méthodes de détection des exoplanètes. © CEA Recherche

Principe de la méthode du transit planétaire

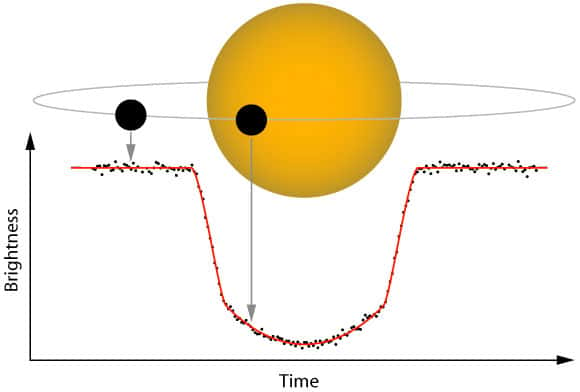

La méthode du transit planétaire est une méthode photométrique. Elle repose sur la mesure des faibles variations périodiques de la luminositéluminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. On peut assez bien déterminer la valeur de l'angle i que fait la normale au plan de l'orbiteorbite de la planète avec la ligne de visée d'un observateur. Cet angle doit être tout au plus légèrement inférieur ou supérieur à 90°, ce qui veut dire que si l'on peut compléter l'observation d'un transit par une mesure de vitesses radiales, il est possible de lever l'indétermination sur la masse de l'exoplanèteexoplanète.

Inconvénients de la méthode du transit planétaire

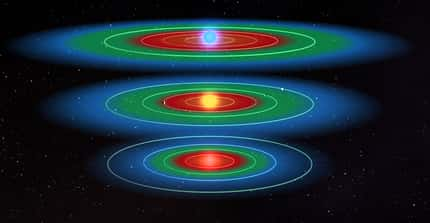

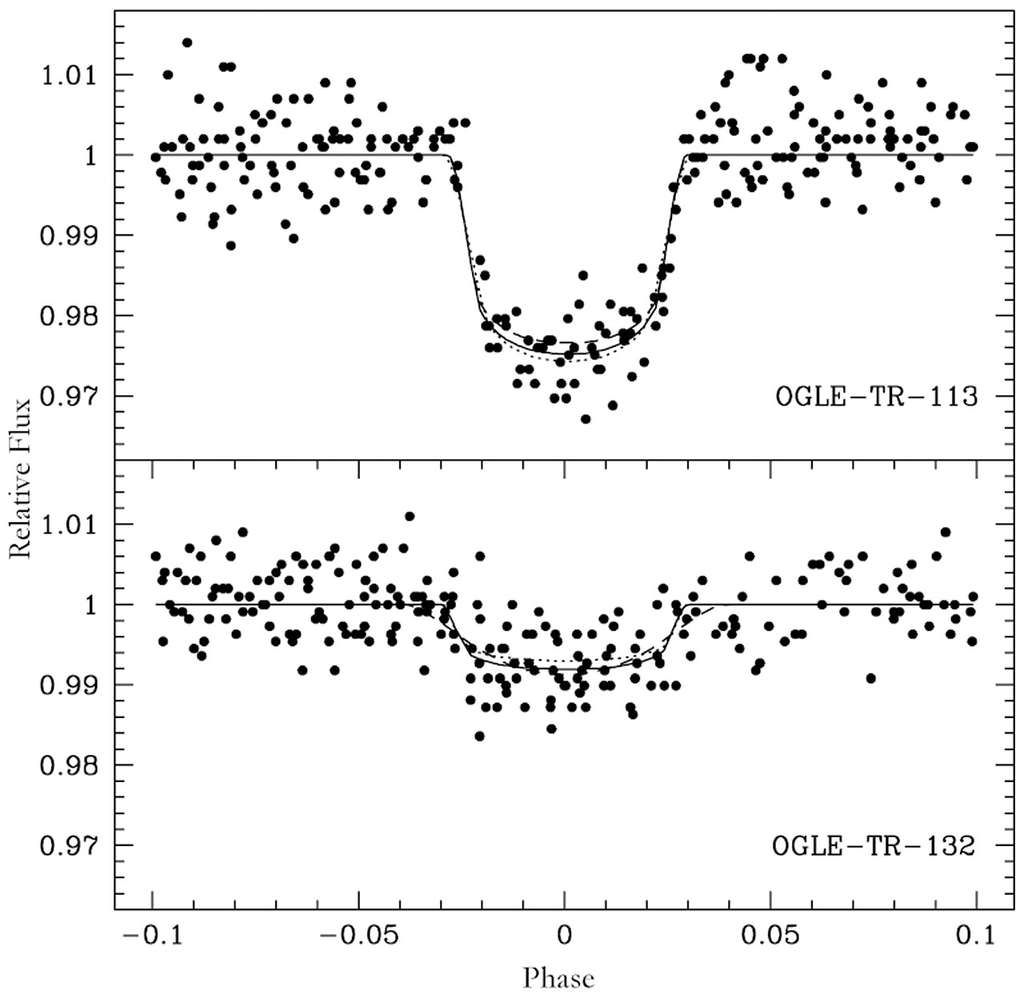

Toutefois, l'orientation de la normale dans l'espace du plan orbital d'une exoplanète est arbitraire ; l'observation possible d'un transit est d'autant plus rare que la période de révolutionpériode de révolution d'une telle planète est importante. Il faut donc observer simultanément un grand nombre d’étoiles pour espérer surprendre un transit. De plus, il n'est pas forcément évident de distinguer une brusque et faible baisse de luminosité de l'étoile due à un transit d'une variation similaire liée à l'activité propre de l'étoile.

La courbe de luminosité d'une étoile est en effet fortement variable même si les amplitudes de ces variations sont faibles. Il convient d'ailleurs de placer un détecteur dans l'espace afin de s'affranchir des variations de luminosité causées par l'atmosphèreatmosphère de la Terre si l'on veut faire des mesures fines de photométrie pour les transits planétaires extrasolairesextrasolaires.

Enfin, il faut que le transit se répète périodiquement un nombre suffisant de fois, avant de pouvoir commencer à envisager que l'on a détecté une exoplanète. Dans le cas d'une vraie exoterreexoterre, il faudrait donc attendre au moins trois ans avant de parler d'une découverte, avec de plus une estimation de la masse fournie par la méthode des vitesses radialesméthode des vitesses radiales.

Les informations tirées d'un transit planétaire

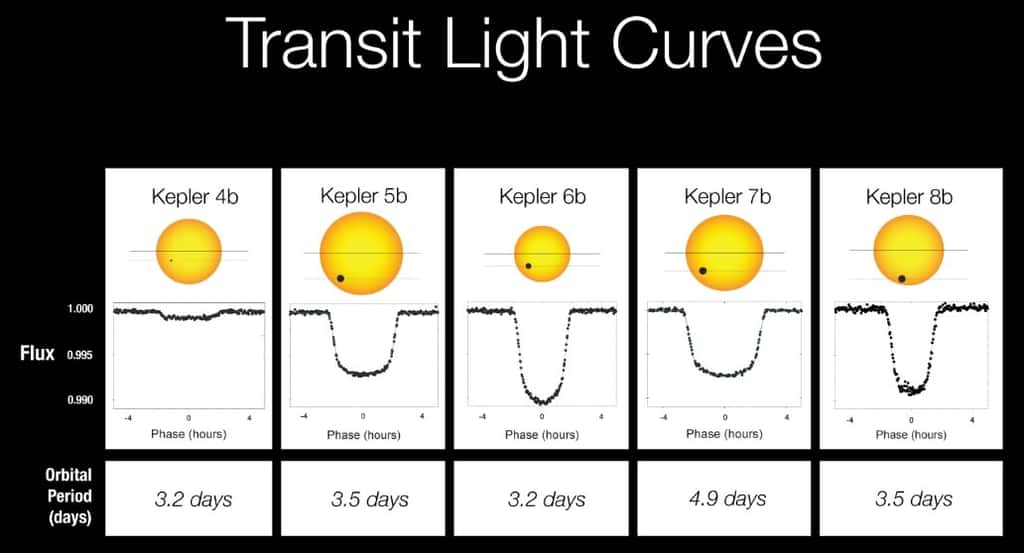

La largeur et la profondeur de courbe de luminosité permettent d'avoir des renseignements sur l'exoplanète. En effet, connaissant le spectrespectre de l'étoile, il est possible d'en tirer la valeur de son rayon. Or, la diminution relative du flux de lumièrelumière de l'étoile à l'occasion d'un transit est égale au carré du rapport du rayon de l'exoplanète à celui de son soleilsoleil. Si l'on connaît sa masse, on en déduit automatiquement sa densité moyenne.

Lors d'un transit, on peut aussi en tirer des informations sur la composition chimique et la température de l'atmosphère de l'exoplanète en mesurant le spectre de l'étoile sans transit, puis avec. En faisant la différence, le spectre propre de l'exoplanète apparaît.

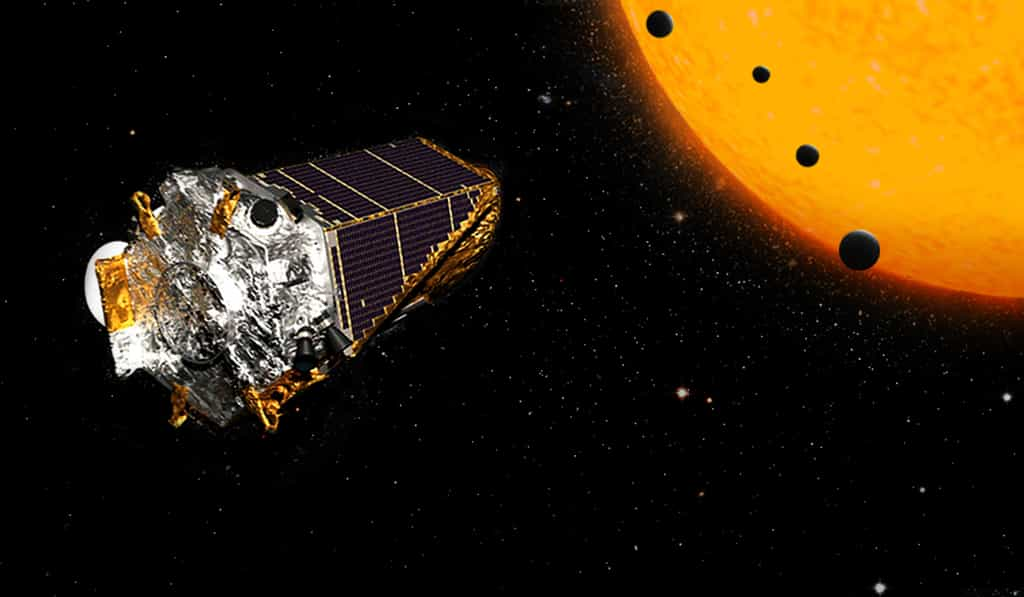

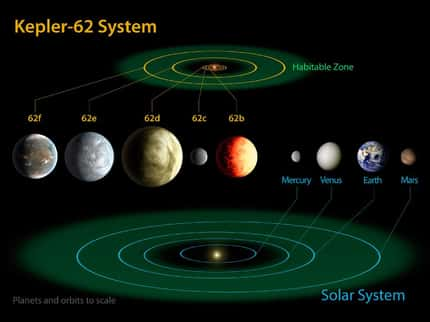

Deux missions spatiales ont été dédiées à l'étude, entre autres, des transits planétaires. Il s'agit de la mission Kepler de la NasaNasa et la mission Corot de l'Esa. En plus de nous donner des renseignements précieux sur la physiquephysique des étoiles, elles nous permettaient de détecter des planètes rocheusesplanètes rocheuses dont des superterres et espérons-le, au moins une vraie exoterre. On a alors commencé à réaliser des statistiques importantes pour l'exobiologie concernant les probabilités d'apparition de planètes pouvant abriter la vie dans la Voie lactéeVoie lactée.