au sommaire

- À lire aussi

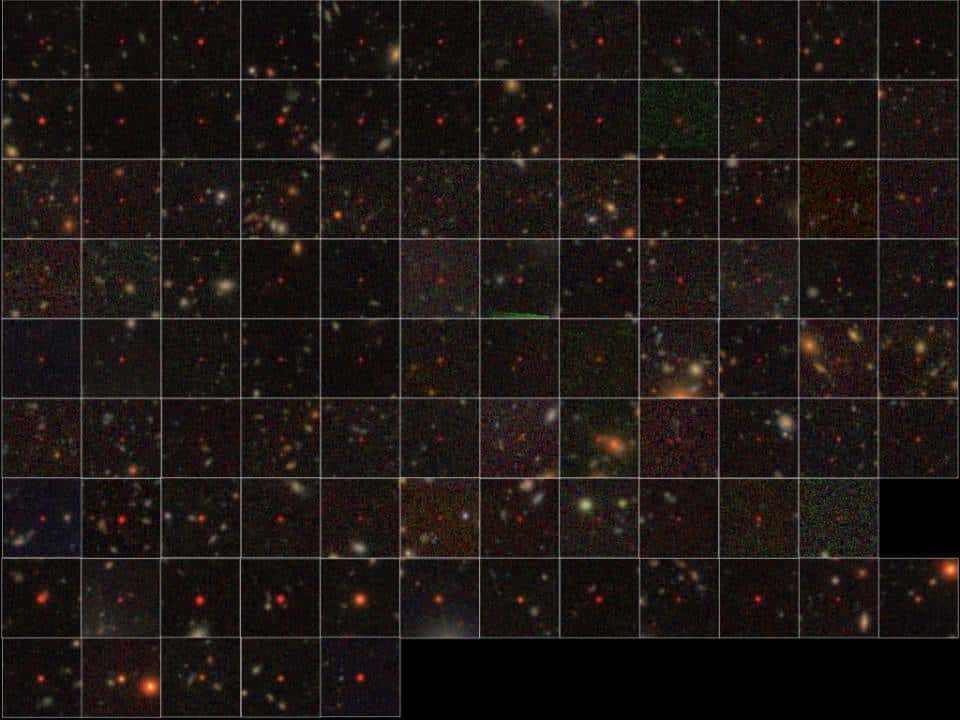

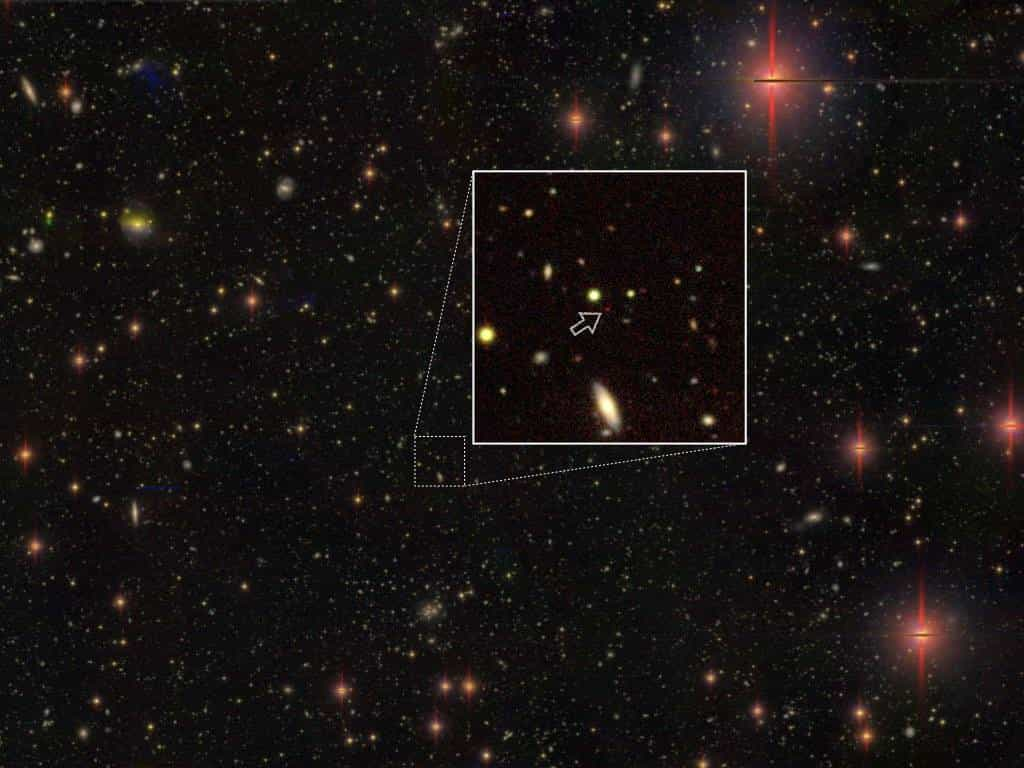

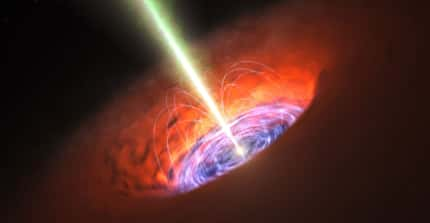

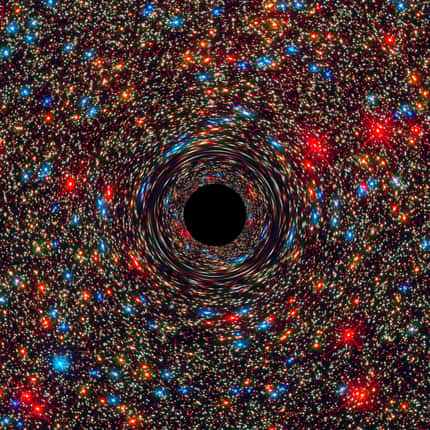

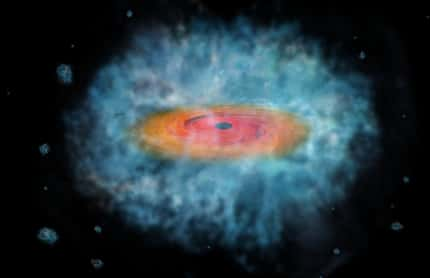

La découverte, par une équipe d'astronomesastronomes dirigée par le Japonais Yoshiki Matsuoka, de 83 quasarsquasars très lointains, ces noyaux actifs de galaxiesnoyaux actifs de galaxies abritant un trou noir supermassiftrou noir supermassif effroyablement gourmand, confirme que ces objets gargantuesques étaient communs durant l'enfance de l'universunivers sans pour autant être assez nombreux pour expliquer sa réionisation (passage des atomesatomes neutres à des particules chargées). Elle a fait l'objet de cinq publications parues entre 2016 et 2019 (voir fin de ce communiqué).

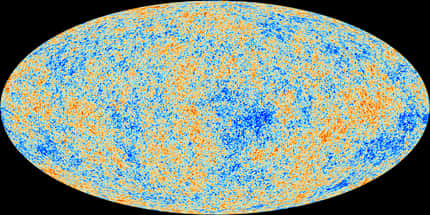

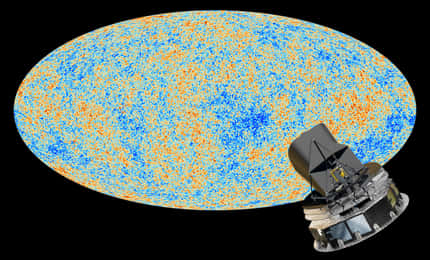

Ces quasars de luminositéluminosité relativement faible se cachaient dans les images du télescopetélescope japonais Subaru installé à Hawaï, aux côtés de 17 autres quasars déjà connus. Ils se situent tous à une distance d'environ 13 milliards d'années-lumièreannées-lumière. On les observe donc tels qu'ils étaient 800 millions d'années à peine après le Big BangBig Bang. Il y aurait environ un trou noir supermassif dans un volumevolume d'un milliard d'années-lumière cube, insuffisant pour produire le rayonnement nécessaire à la réionisationréionisation du jeune univers, avant le cap du milliard d'années d'existence. Les étoilesétoiles ou les galaxies naissantes en sont plus probablement la source.