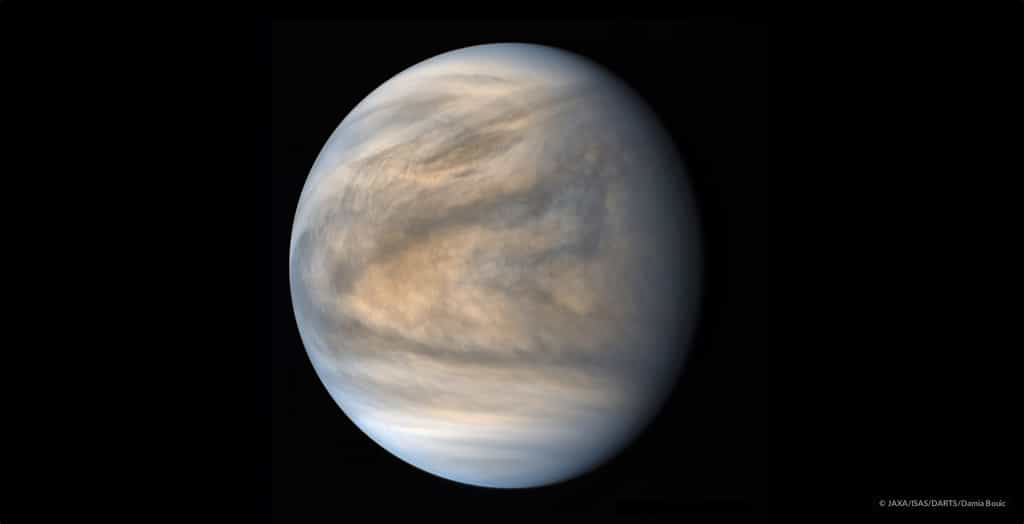

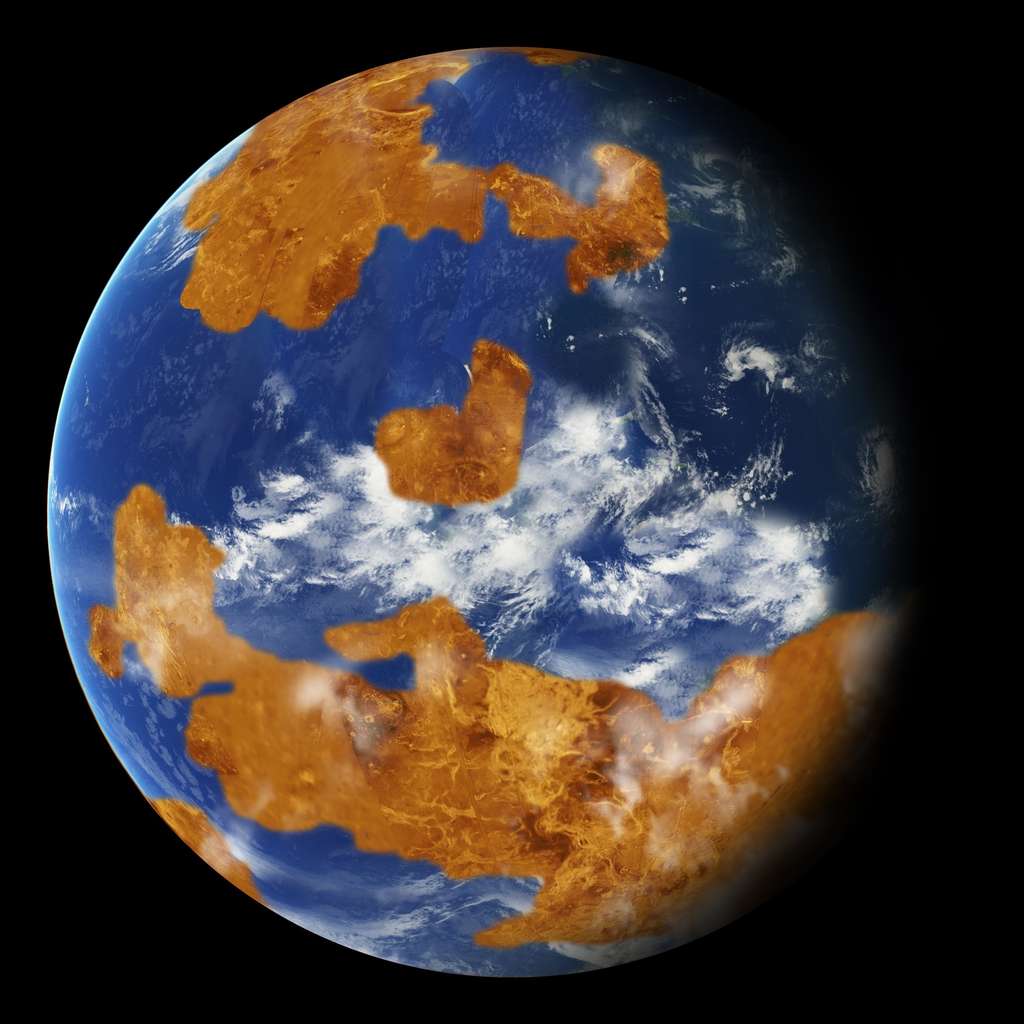

Avec ses 450 °C et ses pluies d'acide sulfurique, Vénus paraît être un enfer. Mais des simulations climatiques suggèrent depuis un moment que la planète a pu être un temps habitable, avec un ou des océans importants, jusqu'à il y a 715 millions d'années. Avec des températures clémentes, elle aurait alors pu abriter la vie. Voilà de quoi intéresser les exobiologistes qui cherchent à préciser la notion de zone d'habitabilité. Vénus n'est en effet d'ordinaire pas considérée comme étant dans cette zone.

au sommaire

- Des océans vénusiens tièdes pendant plus de 3 milliards d'années

- Des Vénus habitables hors de la zone d'habitabilité ?

- La vie aurait-elle pu apparaître sur Vénus il y a un milliard d'années ?

- Un effet de serre emballé et une tectonique des plaques disparue

- Comment modéliser le climat de Vénus ?

- Le climat de Vénus est très sensible à la topographie et à la vitesse de rotation

- À lire aussi

L'European Planetary Science Congress (EPSC) 2019 s'est tenu du 15 au 20 septembre à Genève et il a été l'occasion pour plusieurs chercheurs de faire des communications intéressantes dans le domaine des sciences planétaires. Il y a eu, par exemple, l'annonce d'une possible éruption importante ce mois-ci de Loki Patera, le célèbre volcanvolcan de IoIo, la lune de JupiterJupiter, avec son lac de lavelave géant.

Ce fut également pour le planétologue Michael Way l'occasion de revenir sur les travaux qu'il mène avec ses collègues depuis des années et qui concernent la modélisation et l'évolution du climat passé de Vénus. Futura en avait déjà parlé dans le précédent article ci-dessous. Les chercheurs envisagent en effet depuis un certain temps que la sœur de la Terre était encore habitable il y a plus de 700 millions d'années et qu'elle possédait même un océan où la Vie aurait pu apparaître.

L'idée de l'existence passée d'un océan sur VénusVénus est ancienne. En fait, elle a commencé à être soutenue par des données scientifiques convaincantes il y a environ 40 ans, suite aux données collectées par la sonde états-unienne Pioneer Venus Orbiter, aussi connue sous le nom de Pioneer 12, la sœur de la célèbre sonde Pioneer 11 qui, elle, était partie en direction des planètes géantes du Système solaire. Lancée en mai 1978, Pioneer Venus Orbiter s'était mise en orbiteorbite quelques mois plus tard autour de Vénus pour finalement faire entrer dans son atmosphèreatmosphère quelques modules. La sonde de la NasaNasa, qui sera envoyée à sa destruction dans l'atmosphère de la planète en 1992 après avoir terminé sa mission, était la première à dresser un début de carte topographique (sa résolutionrésolution était limitée à un pixelpixel pour 20 kilomètres), presque complète (93 %) de la surface de Vénus en perçant grâce à un radar ses épais nuagesnuages.

Surtout, la mesure du rapport isotopique D/H, donc du deutérium sur l'isotopeisotope d'hydrogènehydrogène le plus abondant, était exceptionnellement élevée, plus de 150 fois celui trouvé sur Terre. Cela pouvait s'expliquer par la présence d'un océan passé qui s'était évaporé, provoquant une montée de ce rapport (le deutérium, plus lourd, s'évapore moins vite d'une atmosphère, pareillement pour une moléculemolécule d'eau avec cet isotope par rapport à une molécule H2O ordinaire).

Un documentaire d'époque sur la mission Pioneer Venus Orbiter. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur « Sous-titres » et enfin sur « Traduire automatiquement ». Choisissez « Français ». © George Van Valkenburg Productions

Des océans vénusiens tièdes pendant plus de 3 milliards d'années

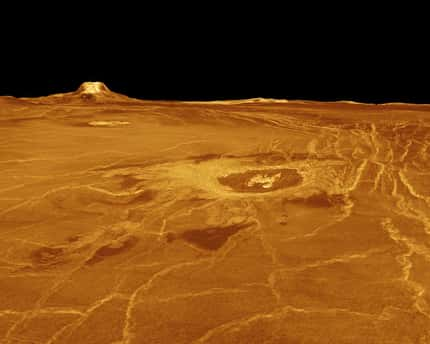

Vénus ne sera visitée à nouveau par une sonde états-unienne qu'avec la mission Magellan qui permettra de faire un bond immense dans la connaissance de la topographie de Vénus entre 1990 et 1994. Cette fois-ci, la cartographie est complète, toujours avec un radar et avec une résolution horizontale inférieure à 100 mètres. Des milliers d'édifices volcaniques sont découverts mais curieusement très peu de cratères d'impact et certainement pas de grande taille. Il fallait donc en conclure que la surface de Vénus était jeune, sans quoi elle aurait gardé la mémoire du bombardement météoritique qui était plus intense dans le passé, avec un âge d'environ 500 millions d'années.

Bien que de taille comparable à la Terre, Vénus avait donc subi un évènement spectaculaire à ce moment-là qui avait conduit sa surface à être complètement renouvelée et transformée par un volcanismevolcanisme copieux, curieusement sans que l'on puisse voir de trace d'une tectonique des plaques analogue à celle de notre Planète bleue.

Toutes ces données ont été prises en compte dans les travaux de Michael Way et ses collègues qui ont donc utilisé l'équivalent des modèles de circulation générale en 3D, utilisés pour faire des modélisations climatiques sur Terre en le transposant à Vénus. Ce modèle tient compte de la circulation atmosphériquecirculation atmosphérique mais aussi de la présence d'un océan avec des courants.

La conclusion des chercheurs est bien sûr fascinante car elle confirme qu'un large océan a très bien pu rester stable pendant des milliards d'années une fois formé, avec des températures moyennes pour la planète comprise entre 20 et 50 degrés Celsiusdegrés Celsius. Plusieurs simulations ont été réalisées avec des résultats comparables à cet égard. À savoir, un grand océan profond de 310 mètres environ en moyenne, un autre profond de seulement 10 mètres en moyenne et enfin le cas où l'océan était vraiment global, recouvrant toute la surface de Vénus d'une épaisseur d'eau moyenne de 158 mètres.

Des Vénus habitables hors de la zone d'habitabilité ?

Mais selon les planétologues, il y a environ 715 millions d'années, quelque chose a conduit à une injection massive de gaz carboniquegaz carbonique dans l'atmosphère de Vénus, entraînant à terme un effet de serreeffet de serre. Si une tectonique des plaquestectonique des plaques existait alors à ce moment-là conduisant à une certaine régulation du taux de carbonecarbone atmosphérique comme c'est le cas sur Terre, et rendue possible par la subductionsubduction de plaques océaniques gorgées d'eau et de carbonates, la disparition de l'eau liquideliquide en surface, du fait de cet effet de serre, a alors scellé le destin de Vénus qui est devenue l'enfer que l'on connaît. Enfer responsable du fait que des sondes ne peuvent pas fonctionner longtemps à la surface de la planète.

Reste que l'habitabilité de Vénus pendant des milliards d'années, si elle était confirmée, a des implications importantes dans le domaine des exoplanètesexoplanètes et de l'exobiologieexobiologie.

On connaît en effet plusieurs planètes telluriquesplanètes telluriques qui ne sont pas dans la zone d'habitabilitézone d'habitabilité classique mais bien dans ce que l'on appelle la « zone de Vénus », c'est-à-dire la région autour d'une étoileétoile où l'on pensait qu'un emballement rapide de l'effet de serre pour ces exoplanètes est inévitable.

Que certaines de ces planètes puissent en fait être habitables pendant des milliards d'années donnent à réfléchir.

La vie aurait-elle pu apparaître sur Vénus il y a un milliard d'années ?

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 16/08/2016

Avec ses 450 °C et ses pluies d'acide sulfuriqueacide sulfurique, Vénus paraît être un enfer. Mais des simulations suggèrent aujourd'hui que la planète a pu être un temps habitable, jusqu'à il y a 715 millions d'années. Avec des océans et des températures clémentes, elle aurait alors pu abriter une vie semblable à la nôtre. Les conditions requises dépendent de l'atmosphère et de la rotation de la planète. De quoi intéresser les exobiologistes qui cherchent à préciser la notion de zone d'habitabilité.

Jusque vers la fin des années 1950, il semblait raisonnable qu'il existe une forme de vie sur la planète Vénus. Pourquoi ? Parce que sa surface, invisible, est continuellement cachées par des nuages que les astronomes de l'époque interprétaient comme un signe probable d'un climatclimat humide et chaud, avec des océans et des marécages. Mais en 1958, des radioastronomes captent des signaux provenant de l'atmosphère de Vénus suggérant une température de l'ordre de 600 kelvinskelvins, proche du point de fusionfusion du plombplomb. Tous les chercheurs n'ont pas été surpris cependant.

À partir de certaines observations laissant penser que l'atmosphère vénusienne était majoritairement composée de gaz carbonique, l'astronomeastronome Rupert Wildt (à qui l'on doit la détermination de la composition de l'atmosphère de Jupiter dans les années 1930 et les modèles de l'intérieur des géantes gazeusesgéantes gazeuses après-guerre) avait conclut dès 1940 qu'il devait exister un fort effet de serre. Selon lui, la température de Vénus devait atteindre le point d'ébullition de l'eau.

Un effet de serre emballé et une tectonique des plaques disparue

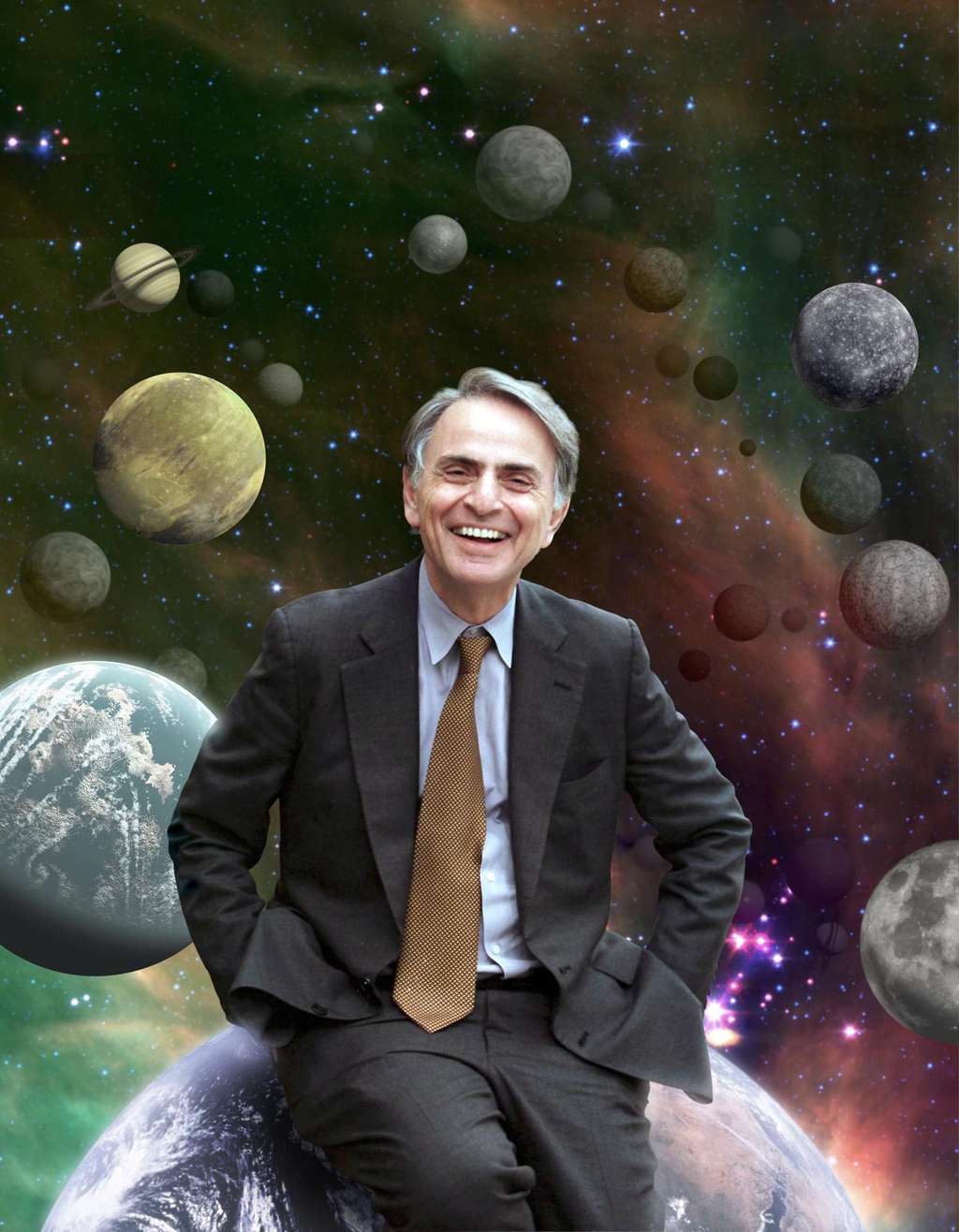

C'est le jeune Carl Sagan qui a montré, en 1960, que sur Vénus l'effet de serre devait produire des températures infernales. L'hypothèse, et celle de la forte concentration en CO2, ont été confirmées par les premières sondes spatiales à s'approcher de la planète, à savoir Mariner 2 et VeneraVenera 4, respectivement en 1962 et 1967. Aujourd'hui, la pressionpression au sol est estimée à 90 atmosphères (90 fois celle de la Terre, donc) et la température à quelque 750 kelvins (soit environ 480 °C) pour les régions les plus chaudes.

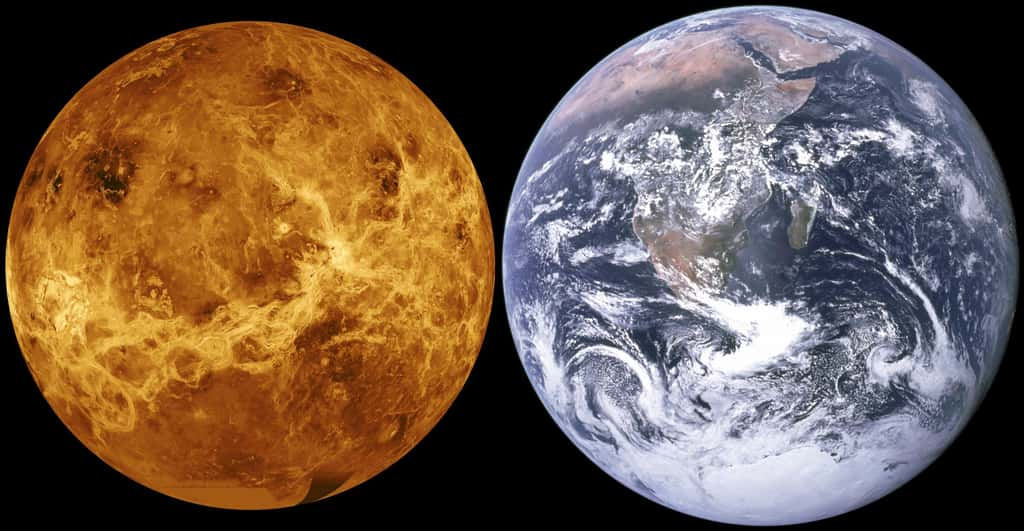

Mais pourquoi une telle différence avec la Terre alors que Vénus est légèrement moins massive et plus petite que la planète bleue ? Déjà en 1971, le planétologue James Pollack était arrivé à la conclusion que Vénus pouvait avoir eu un océan il y a des milliards d'années. Sur Terre, les carbonates, sous forme de sédimentssédiments, ont pu se former à partir d'une quantité de gaz carbonique équivalente à celle contenue dans l'atmosphère de Vénus.

La sœur de la Terre aurait été victime d'une effet de serre qui se serait emballé, causant l'évaporation de son eau, rendant impossible par exemple la formation de calcairecalcaire marin, piégeant le CO2. On suspecte aussi que la disparition de cette eau a paralysé une possible tectonique des plaques dont le fonctionnement dépend de la subduction de plaques contenant des sédiments hydratés. Or, le cycle des roches associé à cette tectonique influe également sur le cycle du carbone en jouant le rôle d'un thermostatthermostat contre un emballement de cet effet de serre sur de grandes échelles de temps. L'évaporation des océans de Vénus aurait donc conduit à un cercle vicieux, bloquant une tectonique des plaques.

Une visite de la surface de Vénus reconstituée sur ordinateur dans les années 1990. Ces images en fausses couleurs proviennent du traitement des observations effectuées par le radar embarqué à bord de la mission Magellan de la Nasa. © Nasa STI Program, YouTube

Comment modéliser le climat de Vénus ?

Si la présence d'océans et même d'une atmosphère aux températures suffisamment clémentes pour permettre l'apparition de la Vie a bien été une réalité, combien de temps ont-ils duré ? Un début de réponse vient d'être apportée par un groupe de chercheurs qui vient de publier sur arXiv les résultats de leurs travaux sur le sujet.

Ils ont utilisé un modèle de circulation générale (GCM, pour general circulation model), semblable à ceux utilisés pour le climat de la Terre. Il faut pour cela construire des simulations numériquessimulations numériques sur superordinateurssuperordinateurs, à l'aide des équationséquations de Navier-Stokes, de la thermodynamiquethermodynamique et du transfert de rayonnement appliquées à des fluides, en l'occurrence une atmosphère et des océans, dans un référentielréférentiel en rotation, ici celui de Vénus.

Les chercheurs ont toutefois fait quelques hypothèses sujettes à caution mais raisonnables. Tout d'abord que la topographie de la planète était la même que celle observée par le radar de la sonde Magellan. Ensuite que la rotation de Vénus, qui est très lente puisqu'elle se fait en 243 jours, était identique ou peu différente dans le passé. (Incidemment, comme la période orbitalepériode orbitale de la planète est de 225 jours, un jour sur Vénus dure 119 jours terrestres.)

Le climat de Vénus est très sensible à la topographie et à la vitesse de rotation

En partant d'une atmosphère semblable à la Terre mais recevant du SoleilSoleil une énergieénergie lumineuse supérieure de 46 à 76 %, les simulations en 3D ont tout de même montré que de l'eau liquide, avec une température tout à fait propice à la vie, ont pu existé au moins il y a entre 2,9 et 0,715 milliards d'années. Toutefois, tout change si la rotation de Vénus se fait en moins de 16 jours ou si la topographie de la planète devient comparable à celle de la Terre. De tempérée, avec des océans dont la température moyenne est d'environ 11 °C, Vénus redevient un enfer. On mesure donc de cette façon à quel point le climat d'une planète et son habitabilité peuvent dépendre de plusieurs facteurs. C'est une leçon pour les exobiologistes qui chercheraient la vie sur des exoplanètes dans ou en bordure de la zone d'habitabilité d'une étoile.

Dans le cas de Vénus, une rotation lente conduit à des courants formant dans l'atmosphère un petit nombre de « cellules de Hadleycellules de Hadley ». En l'occurrence, cela aurait provoqué la formation d'un gigantesque nuage centré sur la région où les rayons du Soleil sont perpendiculaires à la surface de Vénus. Ce nuage géant, s'il a existé, se comportait alors comme un gigantesque réflecteur refroidissant la planète.

On peut spéculer sur le fait que la vie ait pu se développer sur Vénus, et même qu'elle ait pu être apportée sur Terre par des blocs rocheux éjectés de la planète du Berger par des collisions avec des petits corps célestes. Des tels transferts de roches ont eu lieu de Mars vers la Terre. Hélas, nous ne savons pas si certaines des météoritesmétéorites trouvées sur Terre proviennent de Vénus car aucune roche provenant de son sol n'a encore été analysée.

Ce qu’il faut

retenir

- Les données concernant l'atmosphère de vénus fournies par la mission Pioneer 12, il y a 40 ans, ont fortement appuyé la thèse de l'existence d'un important océan passé sur la sœur de la Terre.

- En transposant les modèles climatiques terrestres à Vénus, des simulations sur ordinateurs conduisent à penser que Vénus avait un tel océan pendant des milliards d'années, avant qu'un évènement mal compris ne conduise la présence d'importantes quantités de gaz carbonique dans son atmosphère.

- Il y a environ 700 millions d'années, le climat serait alors devenu infernal, avec un emballement de l'effet de serre.

- Mais le fait que Vénus ait peut-être été habitable pendant des milliards d'années donne à repenser la limite de la zone d'habitabilité pour les exoplanètes.