au sommaire

- À lire aussi

Les satellites Cluster étudient les effets du vent solaire

Ces aurores, qui se présentent sous forme de tâches brillantes illuminant l'atmosphèreatmosphère terrestre, sont dénommées « aurores à protons ». Elles se produisent lorsque des « fractures » se forment dans le champ magnétique terrestrechamp magnétique terrestre, laissant passer des particules solaires qui entrent en collision avec les molécules présentes dans l'atmosphère. C'est la première fois qu'un lien précis et direct peut être établi entre ces deux évènements.

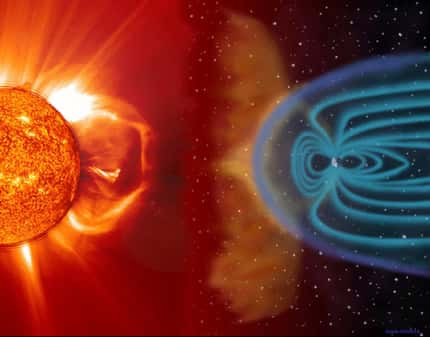

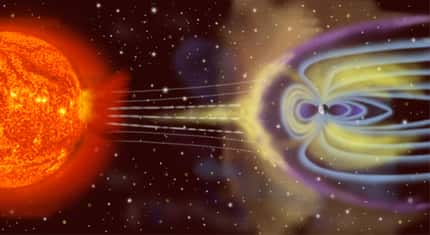

Le champ magnétique de la Terre et le vent solaire

Le champ magnétique terrestre s'apparente à un bouclier qui protège la Terre du « vent solaire », flux constant de microparticules éjectées par le Soleil. Le vent solaire est lui-même formé de protons et d'électrons issus d'atomesatomes d'hydrogènehydrogène. Lorsque des électrons parviennent à se frayer un chemin à travers l'atmosphère terrestre, ils entrent en collision avec les atomes de l'atmosphère. Soumis à une excitation, les atomes libèrent leur énergieénergie qui se transforme en lumièrelumière et engendre les « draperiesdraperies» colorées que nous appelons « aurores boréales » (ou aurores australesaurores australes dans l'hémisphère Sudhémisphère Sud). Les « aurores à protons » se produisent lorsque des protons capturent les électrons d'atomes de notre atmosphère.

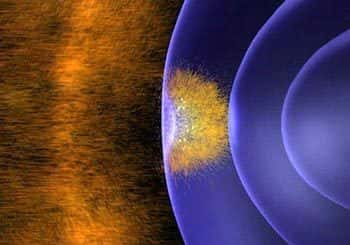

Le 18 mars de l'année dernière, un jet de protons solaires à haute énergie est entré en collision avec l'atmosphère terrestre, donnant naissance à une tâche brillante observée par le satellite IMAGE de la NASANASA. Au même moment, ClusterCluster passait au-dessus d'IMAGE et traversait la zone d'où émanait ce jet de protons. Grâce à une analyse approfondie des données recueillies par Cluster, nous savons maintenant que cette zone était alors le siège d'un phénomène turbulent connu sous le nom de « reconnexion magnétiquereconnexion magnétique ». Ce phénomène se produit lorsque le champ magnétique terrestre, habituellement impénétrable, se fissure avant de retrouver une configuration stable. Tant que le champ magnétique n'est pas réparé, les protons solaires s'engouffrent dans la brèche et sont éjectés dans l'atmosphère terrestre, créant les aurores à protons.

« Grâce aux observations des satellites Cluster », commente Philippe Escoubet, responsable scientifique de la mission Cluster à l'ESAESA, « les scientifiques ont pu établir pour la première fois avec certitude l'existence d'un lien direct entre une aurore à protons et un phénomène de reconnexion magnétique ».

Pour Tai Phan, qui dirige les recherches à l'université de Californie, à Berkeley, Etats-Unis, un nouveau moyen d'étude du bouclier protecteur de la Terre s'offre à présent aux scientifiques. « Ce résultat élargit le champ de nos investigations», déclare-t-il. « Nous pouvons à présent observer les aurores à protons et nous servir de ces observations pour tenter de découvrir où et comment se forment les fissures du champ magnétique et combien de temps elles restent ouvertes. Nous disposons ainsi d'un formidable outil pour étudier la pénétration du vent solaire dans la magnétosphèremagnétosphère terrestre ».

Les scientifiques s'intéressent beaucoup aux interactions Soleil-Terre car celles-ci sont importantes pour comprendre l'influence du Soleil sur notre planète, et en premier lieu sur son climatclimat. Par ailleurs, si ces interactions ne constituent pas une menace directe pour l'homme, il est néanmoins utile de mieux les connaître car certains phénomènes comme de violentes éruptions solaireséruptions solaires peuvent endommager ou détruire les satellites.