au sommaire

Astérosismologie

Qui pourrait prétendre comprendre le fonctionnement de la biologie humaine en observant seulement la peau des individus ? C'est pourtant le paradoxe auquel sont astreints, de prime abord, les astronomesastronomes dans leur observation télescopique des astres. Ce qu'ils peuvent en "voir" ne provient, en effet, que d'une fine couche émettrice de lumière - la photosphère - constituant la surface des étoiles. Mais comment plonger sous cette stratestrate superficielle pour comprendre véritablement les phénomènes à l'œuvre au cœur des masses stellaires ?

"Aussi difficile que cela puisse paraître, l'astronomie a commencé à accéder à l'intérieur des astres en étudiant les oscillations internes dont ils sont le siège, une discipline appelée, l'astérosismologie", explique Conny Aerts (Katholiek Universiteit Leuven - BE).Dans ce domaine relativement jeune - qui permet de modéliser la structure interne en captant les vibrationsvibrations émises par les séismesséismes provoqués par les oscillations stellaires -, les découvertes se multiplient. Le satellite SOHOSOHO a ainsi pu mettre en évidence la rotation interne complexe du SoleilSoleil ou l'existence de rivières de plasma sous sa surface. Les vibrations d'autres astres ont permis de connaître leurs propriétés fondamentales (masse, composition chimique, rotation, etc.). Aujourd'hui, l'astérosismologie est en pleine révolution, grâce aux possibilités offertes par l'utilisation d'observatoires spatiaux.

"Les satellites permettent non seulement de suivre les étoiles vibrantes en continu, mais aussi d'augmenter la précision des mesures d'un facteur mille."

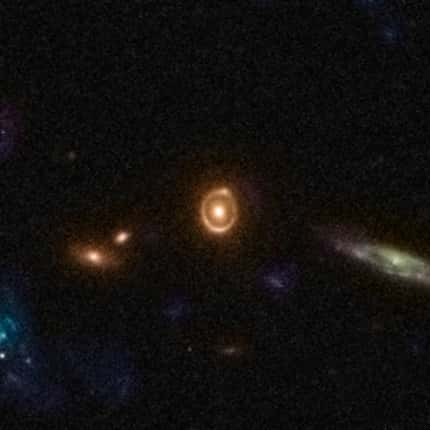

La croix d'Einstein, un mirage gravitationnel : les points formant la croix sont quatre images du même quasar lointain, formées par l'action gravifique d'une galaxie plus proche. © HST

Système solaire et astrobiologie

L'Europe est un acteur clé dans l'exploration du système solairesystème solaire. Les cibles sont variées : Mars "Mars ExpressMars Express", TitanTitan "Huygens", MercureMercure "Bepi Colombo", VénusVénus "Venus ExpressVenus Express", les comètescomètes "GiottoGiotto, RosettaRosetta"... Outre la connaissance précise de nos voisins planétaires, les astronomes ne cachent pas une ambition d'une autre envergure : la recherche des constituants d'une vie extraterrestre.

Cette quête d'un nouveau type - l'astrobiologieastrobiologie - s'intéresse, en outre, à la recherche de "biosignatures" hors du système solaire, à savoir les exoplanètesexoplanètes gravitant autour d'autres étoiles. La première d'entre elles a été découverte par une équipe suisse en 1995. Plus de 120 sont aujourd'hui identifiées. Le champ en friche est donc vaste.

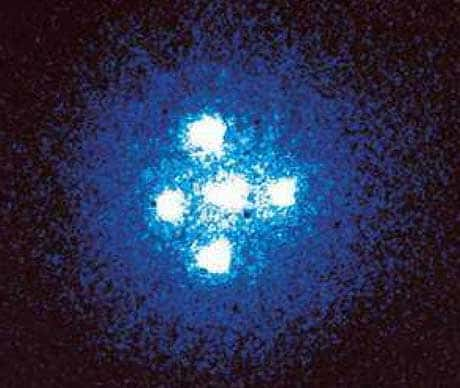

Une étoile brûlante (plus de 120 000 degrés en surface, à comparer aux 6 000 degrés de notre Soleil) chauffe le centre de cette nébuleuse. La couleur mauve indique les zones les plus chaudes, atteignant plusieurs dizaines de milliers de degrés. © ESO

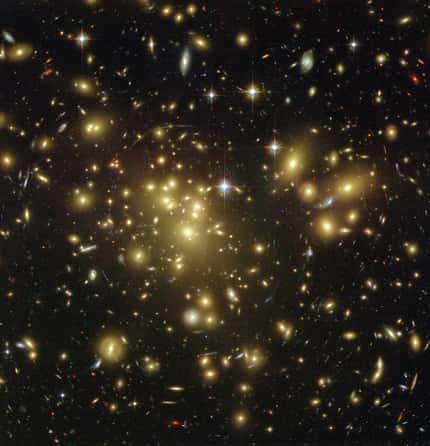

Quasars : galaxies-hôtes et lentilles gravitationnelles

Aux consonances plutôt animales, le terme quasarquasar désigne des galaxiesgalaxies lointaines (plus de 2 milliards d'années-lumièreannées-lumière) dont le noyau contient un immense trou noirtrou noir. Cet ogre géant avale en permanence des quantités phénoménales de gazgaz présent dans la galaxie-hôte. Avant de disparaître, ces masses gazeuses entonnent un intense chantchant du cygne lumineux: les quasars sont ainsi les objets les plus brillants de l'UniversUnivers.

"Du fait de cette brillance, les quasars sont les objets particuliers les plus lointains que nous puissions étudier et qui nous donnent accès à l'Univers primordial", souligne Frédéric Courbin (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - CH).Sur son passage, la lumière émise par ces phares éloignés éclaire, en effet, le milieu intergalactique qui appose sa signature dans leur spectrespectre, permettant alors de déterminer le moment où les premières étoiles ont éclairé l'Univers. En outre, en vertu de la relativité généralerelativité générale, la lumière des quasars peut être déviée par les galaxies plus proches - qui on un effet de lentillelentille - et donner naissance à des mirages gravitationnels.

"L'étude de ces mirages cosmiques est un instrument d'analyse de la constante de Hubbleconstante de Hubble, la clé cosmologique caractérisant la théorie de l'Univers en expansion et donc l'âge du Big BangBig Bang."

Feuille de route pour l'interférométrie

Outil assez récent pour les astronomes, l'interférométrieinterférométrie repose sur un principe simple. Au lieu d'utiliser un très grand télescopetélescope, on se sert de plusieurs engins de taille réduite dont on combine les signaux. On peut ainsi atteindre une qualité d'observation comparable, mais à un coût nettement moindre. Cette technique nécessite néanmoins une précision sur la recombinaisonrecombinaison des faisceaux bien inférieure à la longueur d'ondelongueur d'onde et c'est pourquoi elle a longtemps été cantonnée au rayonnement radio, de grande longueur d'onde. Les astronomes européens ont relevé le défi de transposer cette technique dans le domaine visible, où la longueur d'onde ne dépasse pas le micronmicron. Ils mettent actuellement au point l'instrument interférométrique le plus performant au monde, le VLTI (Very Large Telescope InterferometerVery Large Telescope Interferometer). Installé au Chili, le VLTI utilise déjà des sidérostats (Dispositif d'observation en direction fixe, compensant la rotation terrestre.) de 40 cm de diamètre. Avec cet équipement modeste, les scientifiques ont déjà obtenu plusieurs résultats importants : taille réelle des céphéidescéphéides, aplatissementaplatissement ou élongationélongation de certaines étoiles, etc.

Etoiles massives et émission haute énergie

"Les étoiles très massives et très chaudes influencent fortement leur environnement, sculptant le milieu interstellaire et ensemençant l'Univers en éléments chimiqueséléments chimiques lourds, que nous retrouvons aujourd'hui tout autour de nous. Elles sont même parfois capables de modifier la structure des galaxies", explique Ian Stevens (University of Birmingham - UK).

Grâce aux observatoires spatiaux européens comme Integral et XMM-NewtonXMM-Newton II, il est possible d'observer ces objets dans les hautes énergiesénergies des Associations OBAssociations OB. Les étoiles y révèlent leur vraie nature, dévoilant alors des phénomènes violents comme les mystérieuses collisions de ventsvents stellaires, encore inconnues il y a seulement quelques dizaines d'années.

De nombreuses questions les concernant restent encore sans réponse. "Nous avons une idée générale de leur évolution, souligne Ian Stevens, mais les détails sont encore flous, notamment la façon dont ces étoiles meurent."