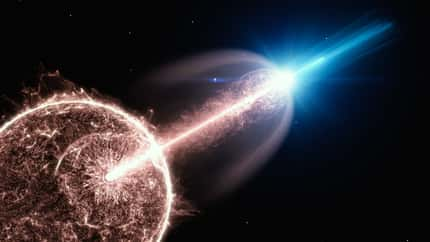

Première lumière visible du court sursaut gamma observé le 9 juillet 2005

Mais la nature même de ces explosions demeura longtemps une véritable énigme. Depuis leur découverte dans les années 60 par des satellites militaires américains, les astrophysiciensastrophysiciens ont bien émis plusieurs hypothèses mais aucune n'a rassemblé un large consensus.

Ces dernières années, des avancées significatives ont été faites en raison de l'utilisation de télescopes spatiaux dédiés à leur étude et des progrès accomplis au niveau des moyens au sol. Ce n'est que tout récemment que les astronomesastronomes sont parvenus à localiser les sites d'origine de certains de ces sursauts. Depuis 1997, ils ont ainsi identifié, dans le visible, près de vingt sources associées. Ces sources sont d'origine cosmologiques, situées en dehors de notre Galaxie : l'énergie libérée par un sursaut en quelques secondes est donc bien plus grande que celle que produira notre Soleil tout au long de sa vie.

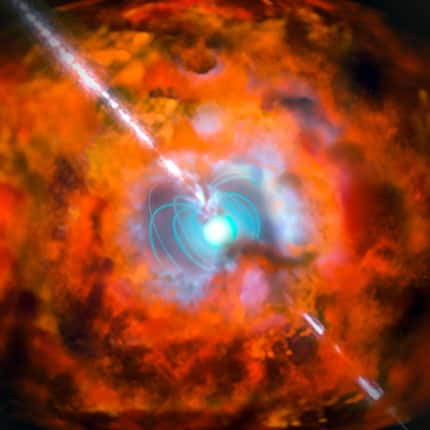

Enfin, des observations plus poussées ont permis d'associer les sursauts les plus longs à l'effondrementeffondrement d'étoilesétoiles très massives signalant la naissance de trous noirstrous noirs. Ces derniers jours, une équipe internationale d'astronomes sous la conduite du MIT (Massachusetts Institute of Technology) a annoncé qu'elle a découvert la preuve de l'origine des mystérieux sursauts gamma courts, ces évènements cosmiques des plus violents qui marquent la collision explosive de deux étoiles très compacts.

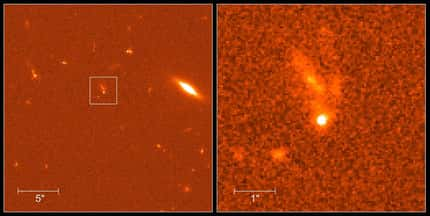

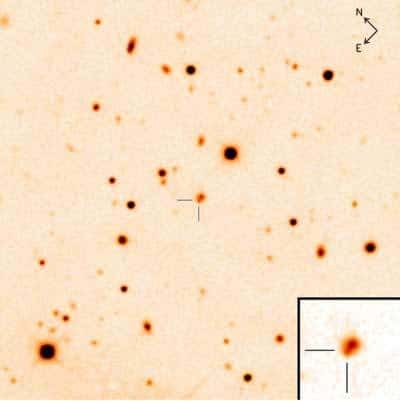

Tout a commencé par la détection d'un sursaut gamma par le satellite de la NASANASA HETE-2 survenu le 9 juillet 2005. Ce sursaut a été très court, environ 70 millisecondes. Devant l'intérêt du phénomène, les scientifiques ont utilisé des moyens au sol et les télescopes spatiaux ChandraChandra et HubbleHubble de façon à identifier la post luminescence dans le rayonnement X et pour la première fois dans l'optique. Performance remarquable quand on sait que la post luminescence, très faible, disparaît ou devient pratiquement inobservable au bout de quelques jours voire 1 ou 2 semaines.

Mais ce n'est pas tout. L'observation de la post luminescence dans le visible a permis de découvrir la galaxie hôte du sursaut et de déterminer que la signature était celle de deux étoiles à neutronsétoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons et d'un trou noir fusionnant, suivi d'une explosion colossale. La collision s'est produite il y a environ 2 milliards d'années, générant une explosion si brillante que nous en voyons encore la lueur aujourd'hui.

Reste que s'il se confirme que les GRB courts sont associés à la fusionfusion de deux étoiles à neutrons, la violence de l'évènement devrait déclencher ce qu'Albert EinsteinEinstein a prédit en 1916, des ondes gravitationnellesondes gravitationnelles. Ce phénomène n'a jamais été observé directement et les scientifiques attendent beaucoup de LigoLigo, un interféromètreinterféromètre laserlaser capable en théorie de les détecter (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory).

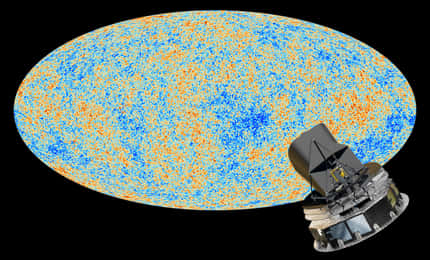

HETE-2

HETE-2 est une mission internationale placée sous la direction du centre de la recherche spatiale du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et auquel participe le CNESCNES et l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace.

Le satellite, d'un poids de 123 kgkg, est équipé d'un détecteur de rayonnement gamma et de deux détecteurs de rayons Xrayons X, sensibles dans la gamme de 0,5 keV à plus de 400 keV. Les deux détecteurs de rayons X sont couplés à des imageurs de très grande précision, permettant de déterminer la position de la source avec une résolutionrésolution de 10 minutes d'arcminutes d'arc à 10 secondes d'arcsecondes d'arc (soit une valeur inférieure au diamètre moyen de la planète VénusVénus vue depuis la Terre). En complément, HETE-2 effectue une mission de surveillance continue du fond du ciel dans le rayonnement X.

La particularité de la mission de HETE-2 est la transmission en temps réel de ses observations, afin de pouvoir organiser un réseau d'alerte à l'échelle mondiale. Cela permet de synchroniser ses observations avec les chercheurs au sol. Le satellite tourne en permanence le dosdos au Soleil, ce qui non seulement optimise l'exposition de ses panneaux solaires, mais encore privilégie l'observation de la zone du ciel correspondant à la nuit terrestre (jusqu'à 120° de part et d'autre du Soleil), facilitant ainsi le travail des astronomes.