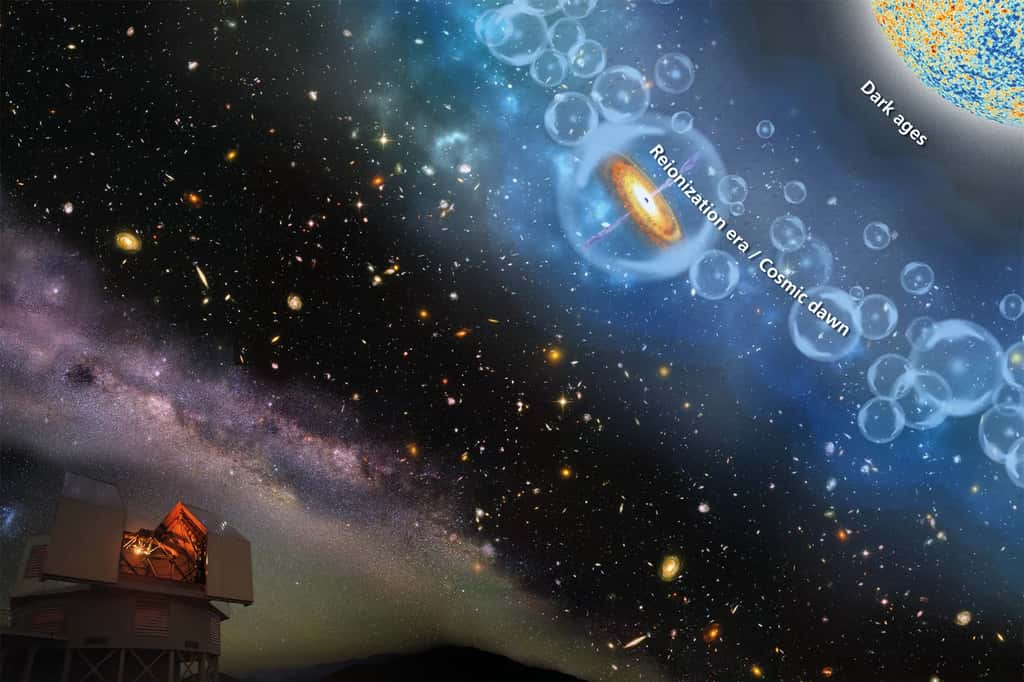

Dans le cadre du modèle cosmologique standard, on sait que les premières étoiles ont commencé à s'allumer environ 100 millions d'années après le Big Bang, avant cette ère on parle des âges sombres de l'Univers observable. Une nouvelle détermination de la date et de la durée de l'Aube cosmique qui l'a suivi vient d'être obtenue par les astrophysiciens grâce aux observations des quasars. Elle aurait duré 200 millions d'années plus longtemps que ne le pensait la majorité des cosmologistes débattant à son sujet depuis des décennies, se terminant environ 1,1 milliard d'années après le Big Bang.

au sommaire

On doit pouvoir grossièrement dire que l'ère de la précision en cosmologie était en gestion au cours des années 1990 et qu'à la fin de cette dernière on a vu l'émergenceémergence du modèle cosmologique dit de concordance qui constitue aujourd'hui le modèle standard en cosmologie. Bien des mesures indépendantes avec des phénomènes astrophysiques et cosmologiques différents, concernant notamment les supernovaesupernovae, les grandes structures galactiques et le rayonnement fossile pointaient toutes vers un seul et même modèle cosmologique relativiste avec des valeurs similaires pour son contenu en matière et énergie noire.

En conséquence de quoi, disons vers le tout début des années 2010 avec notamment la publication terminale des analyses des résultats de la mission WMAP, la théorie du Big BangBig Bang est devenue aussi solidesolide que l'héliocentrisme, ce qui était déjà largement le cas une décennie avant. Mais bien sûr, il faut se souvenir que les cosmologistes entendent par théorie du Big Bang non pas la théorie qui ferait naître la totalité du cosmoscosmos d'une singularité il y a 13,8 milliards d'années mais la théorie qui dit qu'il y a disons entre 10 et 20 milliards d'années, le cosmos observable - et lui seul car nous n'avons accès qu'à une portion limitée de l'espace et du temps - était beaucoup plus petit, chaud, dense et contenait un mélange de protonsprotons, neutronsneutrons, électronsélectrons et neutrinosneutrinos dans lequel les atomesatomes et les étoilesétoiles n'existaient pas encore.

La question de ce qui se passait avant et au-delà de l'UniversUnivers observable reste largement ouverte, tout comme celle de l'existence de la matière noirematière noire et de l'énergie noire.

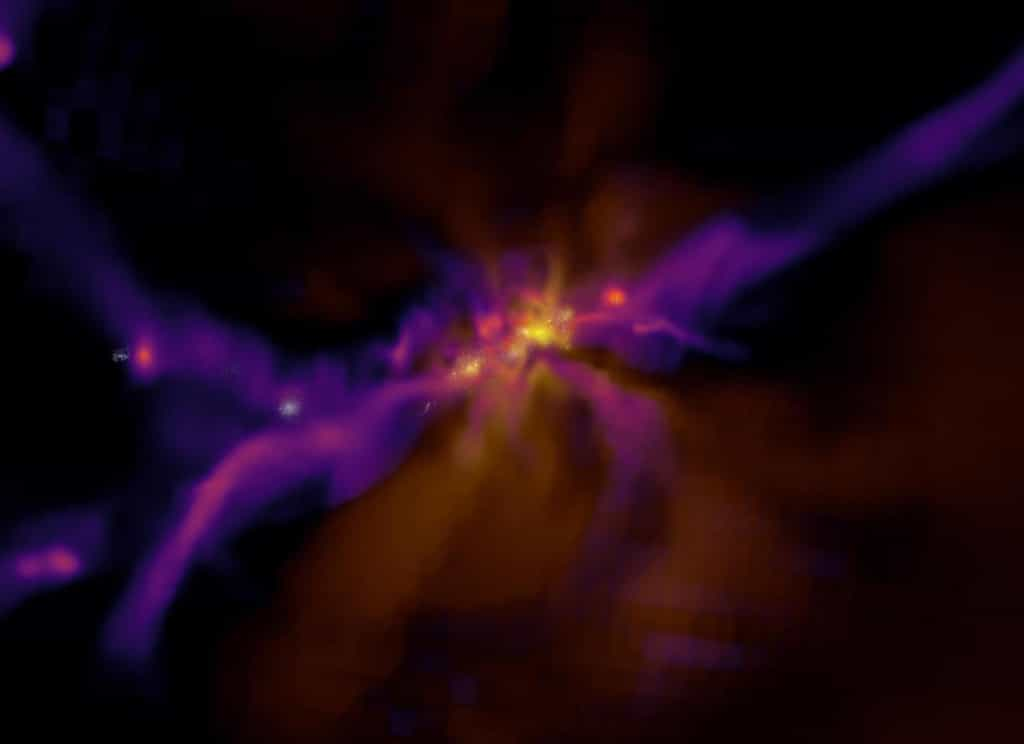

Depuis environ 13,8 milliards d’années, l’Univers n’a cessé d’évoluer. Contrairement à ce que nous disent nos yeux lorsque l’on contemple le ciel, ce qui le compose est loin d’être statique. Les physiciens disposent des observations à différents âges de l’Univers et réalisent des simulations dans lesquelles ils rejouent sa formation et son évolution. Il semblerait que la matière noire ait joué un grand rôle depuis le début de l’Univers jusqu’à la formation des grandes structures observées aujourd’hui. © CEA Recherche

La réionisation ou comment le cosmos est devenu transparent

On cherche aussi toujours à comprendre ce qui s'est passé juste après le Big Bang, c'est-à-dire, une fois que les atomes se sont formés, comment les premières étoiles et les premières galaxiesgalaxies qui les contenaient sont nées et quelles furent leurs évolutions précoces. Parmi les questions que cela implique il y a celle qui consiste à déterminer les dates du début et de la fin de ce que l'on appelle la réionisationréionisation, c'est-à-dire le passage des âges sombresâges sombres à celui de l'aubeaube cosmique et par quels moyens.

Expliquons un peu de quoi il s'agit.

Selon le modèle cosmologique standardmodèle cosmologique standard, environ 380.000 ans après la fin du Big Bang et disons environ un millier d'années, l'expansion du cosmos observable a fait chuter la température de son plasma de sorte que les premiers atomes d'hydrogènehydrogène et d'héliumhélium se sont formés, les premières moléculesmolécules d'hydrogène également et quelques traces d'autres atomes comme le deutérium et le lithiumlithium. Les photonsphotons du rayonnement fossilerayonnement fossile n'étaient alors plus assez énergétiques pour casser un atome formé par la capture d'un électron par un noyau du plasma.

Aucune étoile n'illumine alors le gazgaz froid qui remplace le plasma gorgé de photons avant l'émissionémission du rayonnement fossile. Ce sont les âges sombres qui ont duré quelques centaines de millions d'années tout au plus avant que l'effondrementeffondrement de la matière connue ne donne les premières populations d'étoiles importantes et les protogalaxies.

Le rayonnement ultravioletultraviolet des premières étoiles, sans doute aidé aussi par le rayonnement similaire produit par les premiers trous noirs géants, ancêtres des trous noirs supermassifstrous noirs supermassifs, a commencé à ré-ioniser les atomes et, pendant la période dite justement de la réionisation, la majeure partie de la matière ordinaire entre les galaxies va retourner à l'état de plasma - mais bien moins dense. C'est d'ailleurs heureux pour les astrophysiciensastrophysiciens car cela permet aux photons des galaxies lointaines de nous parvenir sans avoir été largement absorbés par le milieu intergalactique.

Il y a différentes manières d'estimer la date du début de la réionisation et sa duréedurée. Les chiffres obtenus font débat depuis quelque temps déjà, de sorte que l'on doit regarder avec intérêt un article publié dans le célèbre journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS). On peut en trouver une version en accès libre sur arXiv et elle vient d'une équipe internationale d'astronomesastronomes dirigée par Sarah Bosman du Max PlanckMax Planck Institute for Astronomy (MPIA) à Heidelberg, Allemagne.

Une réionisation à la portée du télescope James-Webb

Le nouveau résultat quant à la date de la fin de la réionisation a été présenté dans un communiqué du MPIA. « Je suis fasciné par l'idée des différentes phases que l'Univers a traversées menant à la formation du SoleilSoleil et de la Terre. C'est un grand privilège de contribuer un nouveau petit morceau à notre connaissance de l'histoire cosmique », y déclare Sarah Bosman. Frederick Davies, également astronome au MPIA et co-auteur de l'article, y ajoute : « jusqu'à il y a quelques années, la sagesse dominante était que la réionisation s'était achevée près de 200 millions d'années plus tôt. Ici, nous avons maintenant la preuve la plus solide à ce jour que le processus s'est terminé beaucoup plus tard, à une époque cosmique plus facilement observable par la génération actuelle d'instruments », (autrement dit le JWSTJWST notamment).

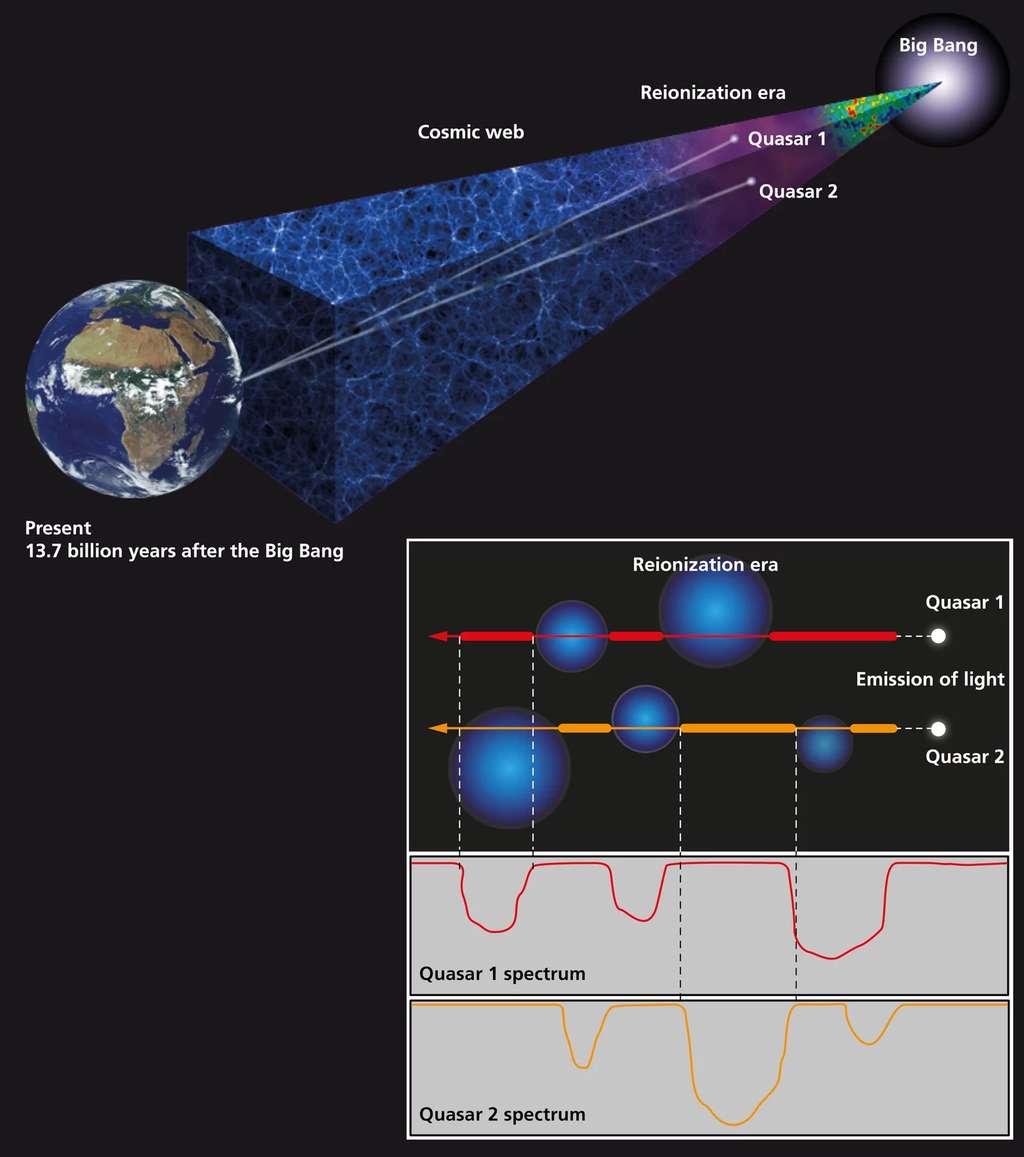

Sarah Bosman et ses collègues ont finalement déterminé que la réionisation s'est terminée environ 1,1 milliard d'années après le Big Bang. Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont analysé d'une nouvelle manière l'absorptionabsorption du rayonnement dans l'ultraviolet par l'hydrogène neutre, avec la fameuse raie Lyman-alpha. Le rayonnement ultraviolet était initialement produit par des trous noirs supermassifs en mode quasarsquasars et qui existaient déjà il y a un peu plus de 1 milliard d'années tout au plus après le Big Bang. On en connaît environ 400 de ce genre et 67 d'entre eux ont été mis à contribution.

Le rayonnement émis par ces quasars en traversant des poches d'hydrogène neutre est absorbé, ce qui produit donc une raie d'absorption dans l'ultraviolet que l'on peut observer aujourd'hui sur Terre, mais décalée vers l'infrarougeinfrarouge par l'expansion du cosmos observable. Il y a autant de décalages que de quasars à des distances différentes.

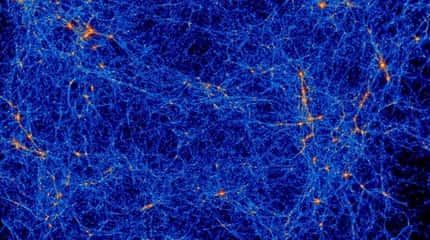

Entre ces quasars et un observateur aujourd'hui, il existe plusieurs distributions d'hydrogène neutre qui ont évolué dans le temps, d'une part dans le milieu intergalactique et tout autour des galaxies plongées dans des filaments de matière froide les interconnectant autour du temps. Il n'est donc pas facile d'extraire un signal qui corresponde vraiment à une importante disparition de l'hydrogène neutre dans la majorité du milieu intergalactique, mais les astronomes sont arrivés à filtrer le signal cherché à travers les fluctuations de la présence d'hydrogène neutre pour voir finalement une coupure, signalant la fin de l'absorption de la raie Lyman alpha propre au milieu intergalactique, et donc déterminer la fin de la réionisation.

« Ce nouvel ensemble de données fournit une référence cruciale par rapport à laquelle les simulations numériquessimulations numériques du premier milliard d'années de l'Univers seront testées pour les années à venir », selon Frederick Davies. « La direction future la plus excitante pour notre travail est de l'étendre à des temps encore plus anciens, vers le point médian du processus de réionisation. Malheureusement, des distances plus grandes signifiant que ces quasars antérieurs sont nettement plus faibles. Par conséquent, la zone de collecte élargie des télescopestélescopes de nouvelle génération tels que l'ELT sera cruciale », conclut Sarah Bosman.

Une conférence sur la réionisation avec des explications plus détaillées et complètes. © Institut d'Astrophysique de Paris

Aube cosmique : quand les premières étoiles se sont allumées

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 02/07/2021

Dans le cadre du modèle cosmologique standard, on sait que les premières étoiles se sont formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Une nouvelle détermination de la date et de la durée de cette Aube cosmique vient d'être obtenue par les astrophysiciens grâce notamment à HubbleHubble.

Il y a environ 2.500 ans, le philosophe grec Anaxagore, représentant de l'école ionienne qui comportait des penseurs et des savants aussi illustres que ThalèsThalès et Anaximandre, qui eut Périclès et Euripide pour élèves, déclarait « le but de la vie est l'investigation du Soleil, de la LuneLune et des cieux ». La majorité des astronomes et astrophysiciens sont encore sans doute d'accord avec lui et on peut se demander quelle aurait été sa réaction devant les succès de la science moderne et par exemple aujourd'hui avec un article publié dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, et que l'on peut trouver aussi en accès libre sur arXiv.

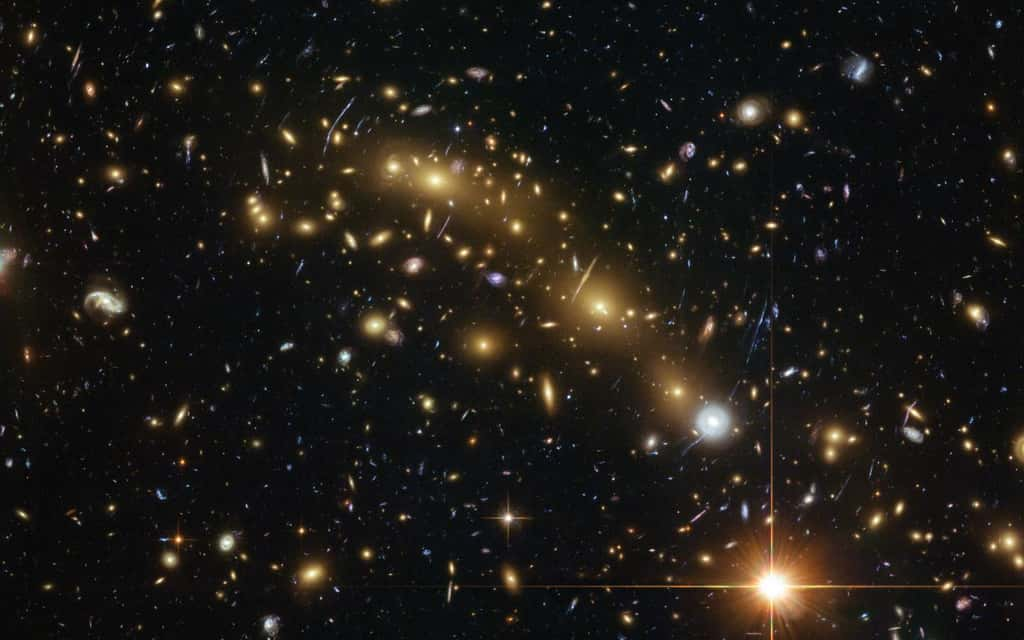

En combinant des observations obtenues avec le télescope spatial Hubble, le défunt Spitzer et au sol le réseau de radiotélescopesradiotélescopes de l'Atacama Large Millimetre Array (Alma) et quelques autres instruments de la noosphère, une équipe internationale d'astronomes menée par le Français Nicolas Laporte du Cambridge's Institute of Astronomy et le Britannique Richard Ellis (University College London) vient de préciser la période de l'histoire du cosmos observable marquant la fin des âges sombres.

Appelée parfois Renaissance cosmique et le plus souvent maintenant Aube cosmique (Cosmic Dawn, en anglais), il ne s'agit rien de moins que du début de l'allumage des premières étoiles dans les premières galaxies naissantes sous l'influence de l'effondrement gravitationnel de la matière noire dans le cadre du modèle cosmologique standard.

Plusieurs estimations en avaient déjà été avancées et il semblait clair que cela n'avait pu se produire que quelques centaines de millions d'années après la fin du Big Bang, une fois l'Univers observable devenu transparenttransparent suite à l'émission du rayonnement fossile, lorsque les atomes et les molécules neutres sont apparus. Avant, le cosmos était largement plongé dans l'obscurité, enfin pour des yeuxyeux d'Homo sapiensHomo sapiens s'ils avaient été présents car du rayonnement existait bel et bien.

Le spectre de Balmer, clé de la détermination de l'âge des premières étoiles

Aujourd'hui, on avance donc que l'effondrement de la matière baryonique a conduit à la naissance des premières étoiles entre 250 et 350 millions d'années après la « recombinaisonrecombinaison », comme disent les cosmologistes étudiant le rayonnement fossile. L'allumage des premières étoiles, vraisemblablement très massives, a certainement contribué à ce que l'on appelle aussi la réionisation, c'est-à-dire le retour à l'état ionisé d'une partie des atomes.

Comment les chercheurs s'y sont-ils pris pour déterminer cette nouvelle estimation de la période de l'Aube cosmique ? Ils se sont basés sur une particularité du comportement des populations d'atomes d'hydrogène dans les atmosphèresatmosphères des jeunes étoiles massives. Elle est liée au spectrespectre dans le visible de ces atomes, c'est-à-dire avec la fameuse série de raies spectralesraies spectrales dite de Balmer. En l'occurrence, la particularité se nomme en anglais le Balmer break, en référence à une discontinuité dans l'intensité du rayonnement d'une population d'atomes d'hydrogène selon la série de Balmer. Cette discontinuité évolue avec le vieillissement des jeunes étoiles dans le Cosmos primordial, moins d'un milliard d'années avant sa naissance. Cette évolution permet donc de calculer les âges de ces étoiles.

Les astrophysiciens ont pu détecter et mesurer le Balmer break dans six des plus anciennes galaxies connues grâce à Hubble et SpitzerSpitzer. Les distances et donc les âges de ces galaxies ont été déduits des mesures faites avec Alma, le VLTVLT également de l'ESOESO et aussi les télescopes jumeaux KeckKeck à Hawaï et le télescope Gemini-South. En mesurant en plus les âges des étoiles dans ces galaxies déjà fort anciennes on peut en déduire quand la formation stellaire a débuté.

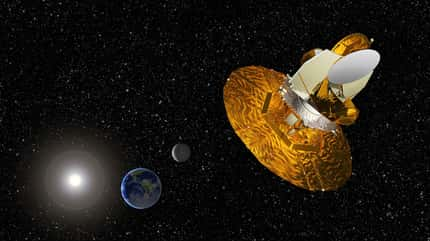

Ce succès est très encourageant car il confirme qu'une fois en orbiteorbite, le télescope James-Webb devrait bel et bien nous permettre d'observer et d'étudier la naissance des premières étoiles et des premières galaxies.

Futura dans les Étoiles - Podcast

---

Futura dans les Étoiles, c'est le rendez-vous incontournable des amateurs d'astronomie et d'espace. Tous les 1ers du mois, retrouvez-nous pour un tour complet des éphémérides du mois, avec des conseils pour observer au mieux ce qu'il se passe dans le ciel. Un épisode spécial publié tous les 15 du mois vous proposera d'en apprendre plus sur un objet ou un événement particulier qui marquera l'actualité astronomique et spatiale.

---