au sommaire

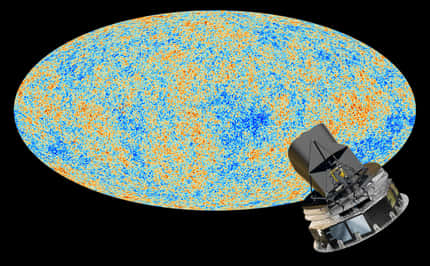

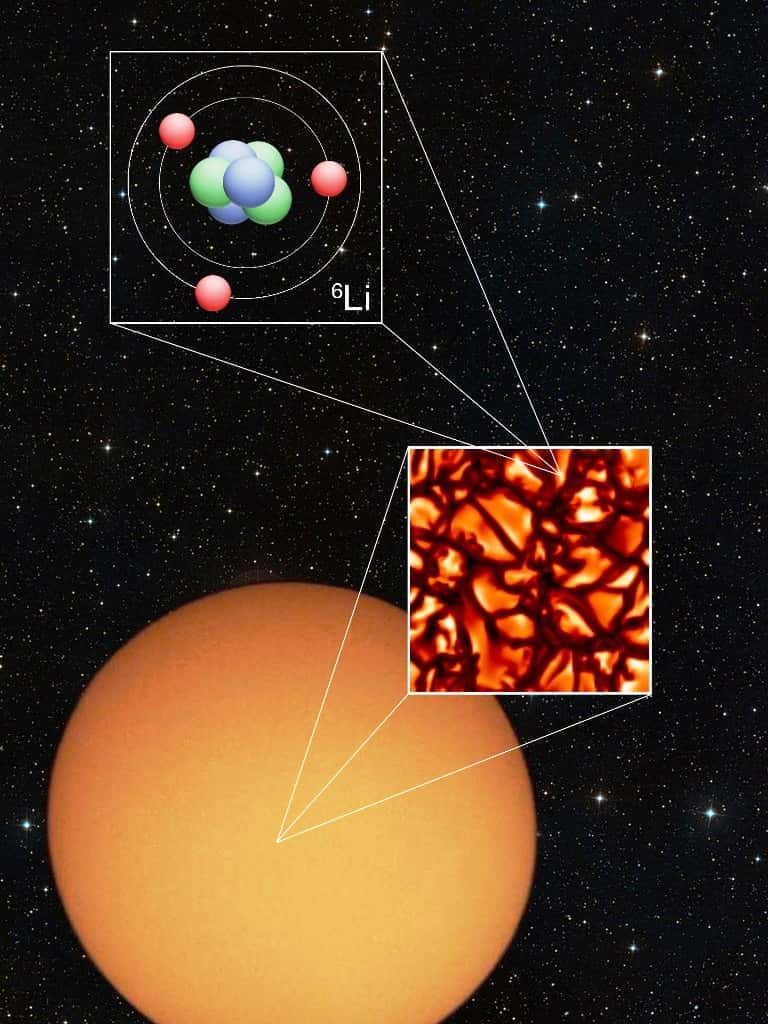

Une image d'artiste illustrant la quête de la détermination de l’abondance des isotopes du lithium dans les atmosphères des vieilles étoiles. Les plus anciennes sont supposées garder la mémoire des abondances d'origine cosmologique, c'est-à-dire déterminées par la nucléosynthèse primordiale datant des premières minutes du Big Bang. © Karin Lind, Davide De Martin

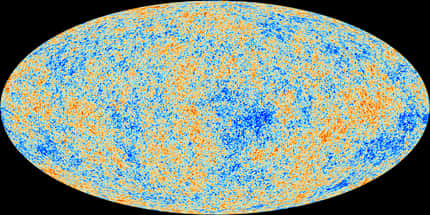

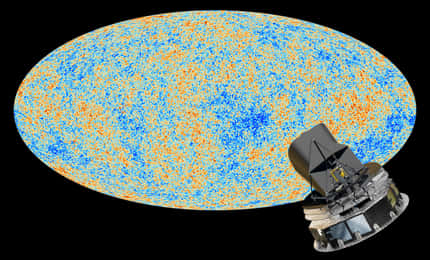

La théorie du Big Bang repose essentiellement sur trois piliers. Il y a d'abord la relativité générale et l'expansion de l'univers observable qu'elle prédit. Cette expansion et sa loi ont été, on le sait maintenant, découvertes et interprétées correctement par Georges LemaîtreGeorges Lemaître (1894-1966), et ce avant Edwin HubbleEdwin Hubble (1889-1953). Mais il est vrai que pour cela, Lemaître avait utilisé des observations de Hubble. Le second pilier est celui du rayonnement fossile, avec son spectre de corps noir si parfait que l'on ne peut l'expliquer en dehors de la cosmologie relativiste standard. Il y a enfin la prédiction correcte de l'abondance des isotopes d'hydrogènehydrogène et d'héliumhélium que l'on aurait bien du mal à reproduire dans le cadre de la théorie de la nucléosynthèsenucléosynthèse stellaire.

Toutefois, les astrophysiciensastrophysiciens nucléaires n'ont jamais cherché à masquer les faiblesses des prédictions de la théorie de la nucléosynthèse primordiale concernant l'abondance des isotopes de lithiumlithium 6 et 7. Les calculs ne collent pas aux observations et il y a donc une tension entre les prédictions de la cosmologie standard et les données expérimentales. Certains, bien sûr, pouvaient en tirer des raisons de douter de la théorie du Big BangBig Bang, malgré la solidité des autres prédictions qui, elles, concordent remarquablement avec les observations.

L'énigme cosmologique du lithium 7

Il se trouve cependant que les abondances de lithium 6 et 7 sont faibles, et donc difficilement mesurables avec précision. En outre, plusieurs processus ont pu détruire ou produire des isotopes du lithium après la phase de nucléosynthèse primordiale qui a eu lieu pendant les trois premières minutes de l'univers observable.

Mais tout de même, quand les astrophysiciens tentaient de déduire l'abondance de ces isotopes dans les atmosphèresatmosphères des plus anciennes étoiles de la Voie lactéeVoie lactée, qui pouvaient donc être des témoins fidèles des abondances cosmologiques primitives, le désaccord restait gênant et énigmatique. En effet, l'interprétation des données spectrales basées sur la théorie des atmosphères stellaires, dont Chandrasekhar fut l'un des pionniers, donnait une valeur environ 200 fois trop élevée pour l'abondance de lithium 6, et 3 à 5 fois trop basse pour l'abondance de lithium 7.

Une vue sous la Pleine Lune des deux dômes abritant les télescopes de l’observatoire W. M. Keck, à Mauna Kea (Hawaï). Ces deux instruments travaillant ensemble permettent de faire de l'interférométrie. Des faisceaux laser (l'un est visible sur la droite de l'image) sondent la turbulence de l'atmosphère pour, en temps réel, en compenser les effets par optique adaptative. © Keck Observatory

Heureusement, ces incohérences sont bien moins problématiques depuis les travaux d'une équipe internationale d'astrophysiciens. Comme ils l'expliquent dans un article publié sur arxiv, les chercheurs ont d'abord réalisé de nouvelles observations des atmosphères de vieilles étoilesétoiles dans la GalaxieGalaxie. Pour cela ils ont utilisé le spectrographespectrographe Hires (HIgh Resolution Echelle Spectrometer) du télescopetélescope de 10 m de l'observatoire Keck à Hawaï. Enfin, ils se sont servis de la puissance de superordinateurssuperordinateurs, héritiers des travaux de Turing et Von Neumann, pour modéliser avec plus de réalismeréalisme les atmosphères stellaires des vieilles étoiles de la Voie lactée.

Des simulations 3D réalistes des atmosphères stellaires

Mais même avec la puissante résolutionrésolution de Hires, mesurer l'abondance de lithium dans les atmosphères d'étoiles vraiment anciennes reste une gageure, et il a fallu consacrer plusieurs heures d'observations avec le télescope du KeckKeck I pour chaque étoile. Quant aux simulations sur ordinateursordinateurs, utilisées pour interpréter les données collectées, elles ont duré des semaines. Karin Lind, l'astrophysicienne de l'université de Cambridge qui a dirigé l'équipe de chercheurs, précise ce qu'ils ont fait en ces termes : « Nous avons supprimé deux hypothèses simplificatrices concernant la modélisationmodélisation des atmosphères stellaires pour attaquer le problème de front : l'équilibre hydrostatique avec un modèle à une seule dimension et l'équilibre thermodynamiquethermodynamique local. En utilisant une description physiquephysique plus sophistiquée grâce à la puissance des superordinateurs, nous avons réussi à éliminer les erreurs systématiques qui affligeaient la modélisation traditionnelle et avaient conduit à de fausses identifications des signatures isotopiques du 6Li et du 7Li ».

Selon les chercheurs, des désaccords persistent encore entre les prédictions et les observations de l'abondance des isotopes du lithium. Mais il est devenu beaucoup moins probable qu'ils puissent impliquer un véritable problème qui remettrait en cause la théorie du Big Bang.