Depuis plusieurs décennies, le courant de Magellan intrigue les astronomes. Cette immense structure cache en effet les secrets de l’histoire tourmentée qui se joue entre notre Voie lactée et ses galaxies voisines, les Nuages de Magellan. Aujourd’hui, des chercheurs révèlent une partie insoupçonnée du scénario.

au sommaire

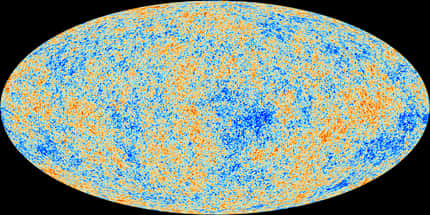

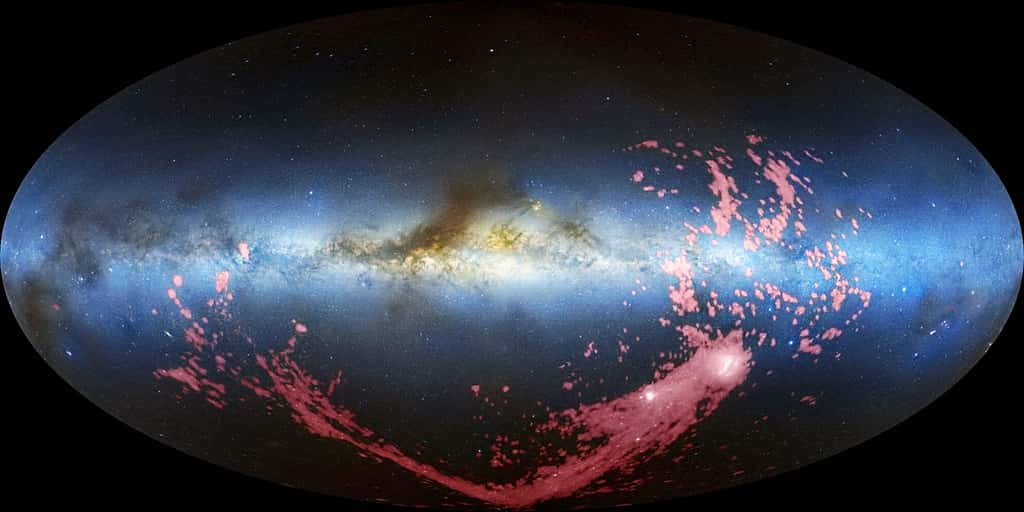

Le courant magellanique a été découvert en 1965. Un nuagenuage de gaz colossal -- ou plus exactement, deux filaments de gaz -- qui suit la trajectoire de nos petites galaxies voisines, les Nuages de Magellan. Et qui s'accompagne de tourbillonstourbillons comme ceux que l'on peut voir dans la fumée de cigarette.

Il y a quelques années, des chercheurs ont expliqué l'existence de ce courant de Magellan par l'interaction entre les Nuages de Magellan qui tombent dans le halo de notre Voie lactée à une vitesse d'un million de kilomètres par heure et le gaz de ce halo dont la température atteint le million de degrés. Mais les modèles restaient incapables d'en expliquer la masse considérable : plus d'un milliard de fois celle de notre Soleil.

Des astronomes de l’université du Wisconsin, à Madison (États-Unis), proposent aujourd'hui un nouveau scénario. Un halo de gaz chaud -- dont les chercheurs soupçonnent l'existence depuis les années 1990 -- entourant les nuages de Magellan pourrait agir comme un coconcocon protecteur. Il protègerait, depuis des milliards d'années, nos galaxies voisines du halo de la Voie lactéeVoie lactée. Mais, lorsque ces galaxies, plus petites, sont finalement entrées dans la sphère d'influence de notre Galaxie, des parties de ce halo ont été étirées et dispersées pour former le courant magellanique et la majeure partie de sa masse.

Cette simulation commence il y a 550 millions d’années et se poursuit jusqu’à nos jours. Elle montre les Nuages de Magellan tombant sur la Voie lactée. Les données observationnelles sont montrées à gauche avec les points représentant le gaz ionisé. Les couleurs symbolisent la vitesse du gaz et la luminosité, sa densité relative. © Scott Lucchini, Université du Wisconsin

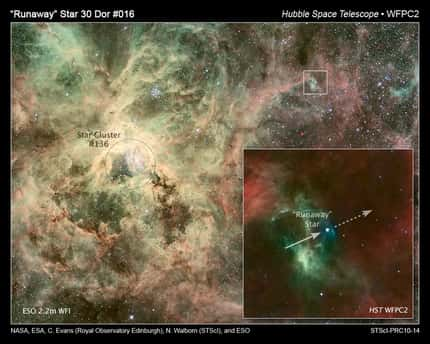

Les observations de Hubble pour confirmer le modèle

Les simulations des chercheurs montrent que le courant de Magellan a pu se former en deux étapes. D'abord, alors que les nuages de Magellan étaient encore éloignés de la Voie lactée. La plus grande des deux galaxies a aspiré le gaz de l'autre. Un gaz qui a finalement contribué à 10 à 20 % de la masse du courant magellanique.

Puis, lorsque nos galaxies voisines ont commencé à tomber sur la nôtre, leurs couronnes galactiques ont cédé un cinquième de leur masse au courant de Magellan. Celui-ci s'est alors étiré par gravitégravité pour prendre la forme d'arc que les astronomesastronomes lui connaissent.

Cette simulation montre 1,34 milliard d’années de dynamique des Nuages de Magellan à l’approche de la Voie lactée. En haut, tous les gaz, y compris ceux de la couronne galactique ionisée à l’origine de la masse du courant de Magellan. En bas, seulement le gaz froid provenant des disques des Nuages de Magellan ainsi que les données d’observation. © Scott Lucchini, Université du Wisconsin

Le modèle que proposent les chercheurs de l'université du Wisconsin est le premier à rendre compte de la masse du courant magellanique. Il explique aussi sa forme filamenteuse et pourquoi on n'y trouve pas d'étoilesétoiles. Pour confirmer ces hypothèses, reste désormais au télescope spatial Hubble la lourde tâche de voir les signatures révélatrices d'une couronne galactique autour des nuages de Magellan.

Hubble et le VLT révèlent les origines du courant magellanique

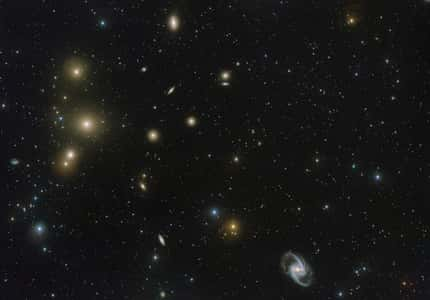

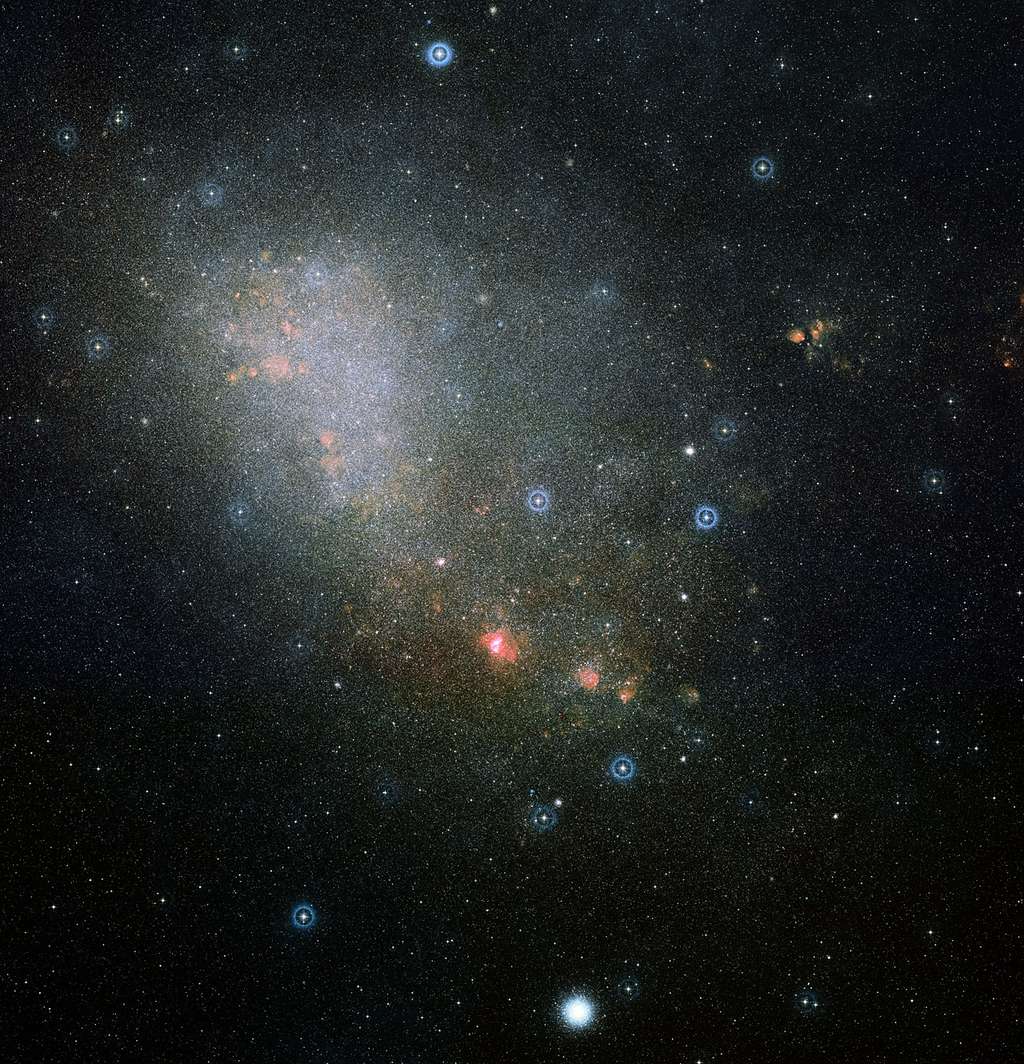

Cela fait plus de 40 ans que l'on connaît le courant magellanique, un grand filament d'hydrogènehydrogène neutre s'étendant sur la voûte céleste au-dessus du pôle sud galactique. Proche de la Voie lactée, on le savait associé étroitement à deux galaxies nainesgalaxies naines regroupées sous l'appellation Nuages de Magellan. Les instruments de HubbleHubble et du VLTVLT viennent de confirmer qu'il provenait pour une large part du Petit Nuage de MagellanPetit Nuage de Magellan.

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco paru le 13/08/2013

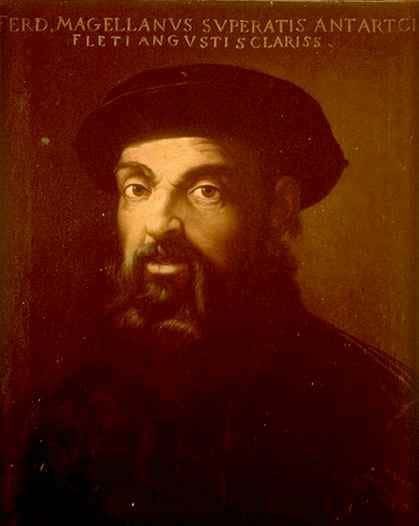

Lorsque Fernand de MagellanFernand de Magellan a entamé son tour du monde au XVIe siècle, il ne s'attendait probablement pas à ce que l'on donne son nom à deux petites galaxies. On sait aujourd'hui que les objets nébuleux sont situés à environ 200.000 années-lumièreannées-lumière pour le Petit Nuage de Magellan (PNM) et 160.000 pour le Grand (GNM). À l'époque, bien sûr, personne ne connaissait la nature exacte de ces astresastres, et il faudra attendre le XXe siècle, avec notamment Edwin HubbleEdwin Hubble, pour que l'on ait la preuve qu'il s'agit bien de ces « universunivers-îles » proposés par l'astronome Thomas Wright et le philosophe Emmanuel Kant. Ils contiennent chacun quelques milliards d'étoiles, alors que notre galaxie en possède pas loin de 200 milliards.

Des siècles plus tard, en 1965, les astrophysiciensastrophysiciens P. Wannier et G. TT. Wrixon découvraient ce qu'on appelle le courant magellanique. Composé essentiellement d'hydrogène atomique neutre, c'est un nuage de gaz présent dans le ciel, dans la région des Nuages de Magellan, près du pôle sud galactique. En utilisant la méthode de la fameuse raie à 21 cm de l'hydrogène, ils ont directement associé ce courant aux nuages en 1974. Depuis lors, les scientifiques s'interrogent sur leur origine exacte.

L'éclairage des quasars sur l'origine du courant magellanique

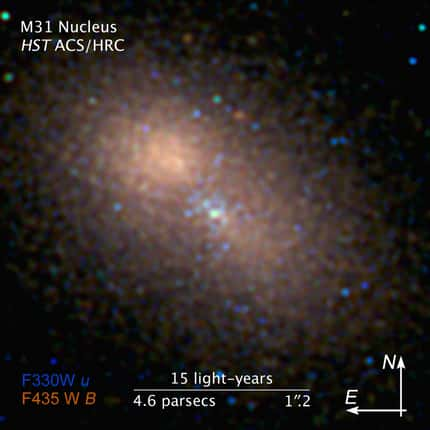

Une équipe de chercheurs vient justement de déposer sur arxiv deux articles dans lesquels ils annoncent avoir faire des progrès significatifs pour répondre à cette question. Ils se sont servis pour cela du Cosmic Origins Spectrograph (Cos) de Hubble pour faire des mesures dans l'ultravioletultraviolet, en s'affranchissant des limites de l'atmosphèreatmosphère terrestre. Elles ont complété d'autres mesures obtenues avec le spectrographespectrographe Uves équipant le VLT de l'ESOESO, ainsi que des instruments de Fuse.

Avec Cos et Uves, les astrophysiciens ont analysé les raies d'absorptionabsorption de la lumière ultraviolette issue de quasars et traversant le courant magellanique. Ils en ont déduit les abondances relatives de l'oxygèneoxygène et du soufresoufre par rapport à l'hydrogène. Dans une grande partie du courant magellanique, elles correspondaient à celles du gaz composant le Petit Nuage de Magellan il y a environ deux milliards d'années. Toutefois, des zones du courant sont enrichies en soufre, attestant que le gaz qui les constitue provient du Grand Nuage de MagellanGrand Nuage de Magellan, et qu'elles lui ont été arrachées plus récemment.

Il se confirme donc que le courant magellanique est bien composé pour l'essentiel de gaz arraché au Petit Nuage de Magellan, comme des simulations informatiquessimulations informatiques le laissaient penser. Mais l'apport du Grand Nuage est une surprise.

Le courant magellanique, laboratoire l'étude des galaxies

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène. L'une fait intervenir des forces de maréeforces de marée entre les deux nuages lorsqu'ils sont passés l'un près de l'autre, voilà environ 2,5 milliards d'années. L'autre avance que du gaz dans le halo entourant la Voie lactée exercerait une sorte de pressionpression éjectant le gaz des deux nuages, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de notre galaxie. L'explication finale est probablement une combinaison de ces deux hypothèses.

En tout état de cause, l'étude du courant magellanique est précieuse pour comprendre les interactions entre galaxies. C'est un laboratoire relativement proche pour étudier les causes et les caractéristiques de la dynamique d'un gaz arraché à une galaxie, et qui finit par s'accréter sur une autre en provoquant une flambée de nouvelles étoiles. On peut s'attendre à ce que ce soit le cas avec le courant magellanique, s'il est capturé par la Voie lactée.