au sommaire

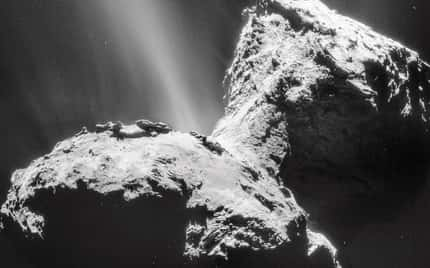

Avec la mission RosettaRosetta, qui accompagne la comète 67P/Churyoumov-Gerasimenko (ou Tchouri) sans la quitter des yeuxyeux, ou presque, depuis maintenant deux ans, les chercheurs ont engrangé de précieuses données sur le comportement de ce type de corps céleste mais aussi sur l'évolution de notre Système solaire dont ils en conservent des traces primitives. « Les comètes sont vraiment les malles aux trésors du Système solaire » rappelle Matt Taylor, membre de l'équipe scientifique de la sonde spatiale arrivée autour de l'astre glacé le 6 août 2014. « Elles nous donnent un aperçu sans précédent sur les processus importants du chantier de constructionconstruction planétaire au cours des premiers temps et sur la façon dont elles se relient à l'architecture du Système solaire que nous voyons aujourd'hui. »

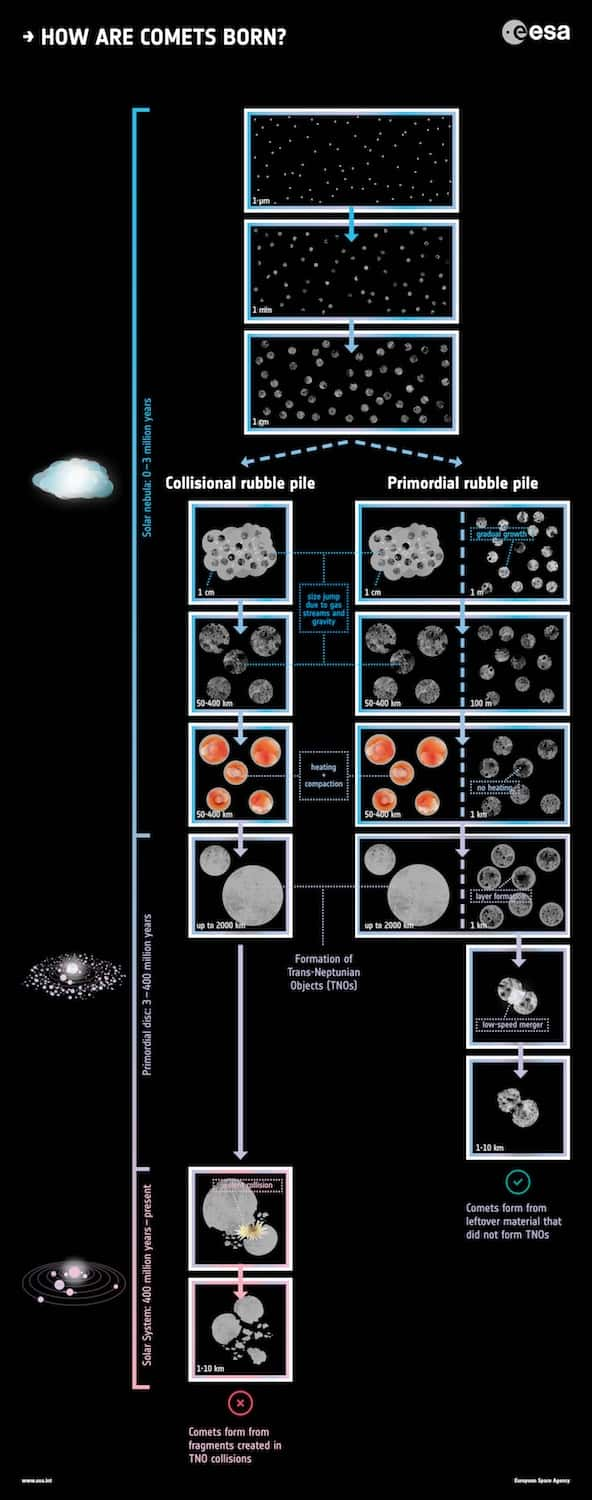

Parmi les questions qui taraudent les chercheurs à propos de ces fossilesfossiles de notre Système solaire, il y a celle de leurs formations. Dans un article publié dans Astronomy & Astrophysics, Björn Davidsson, du JPLJPL, et son équipe, apportent des éléments qui pourraient départager les deux principales hypothèses qui s'affrontent. Leur modèle recoupé par les observations de Rosetta penche en faveur du scénario d'une croissance lente, au détriment de celui de fragments issus de collisions violentes entre, par exemple, des objets transneptuniens, ou TNO (pour trans-Neptunian objects).

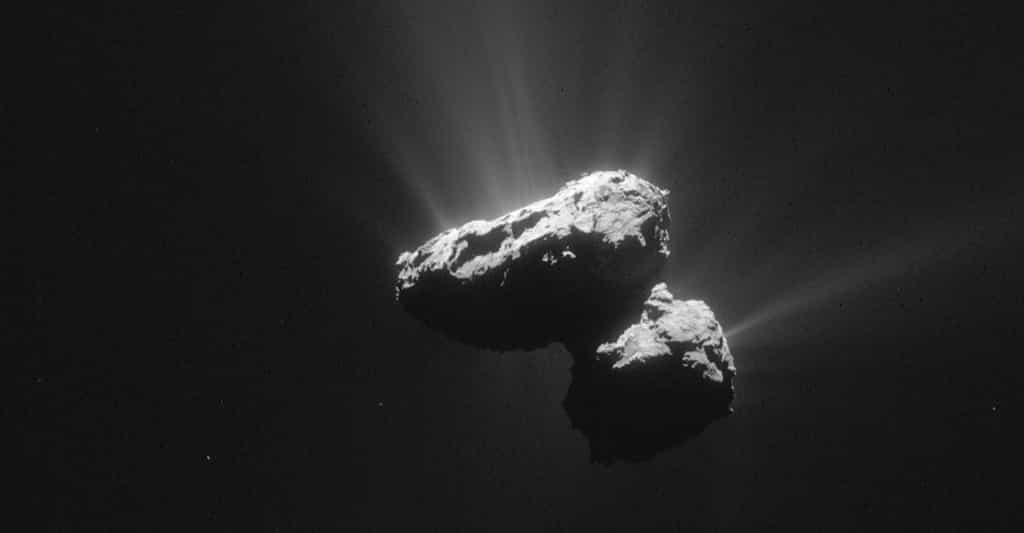

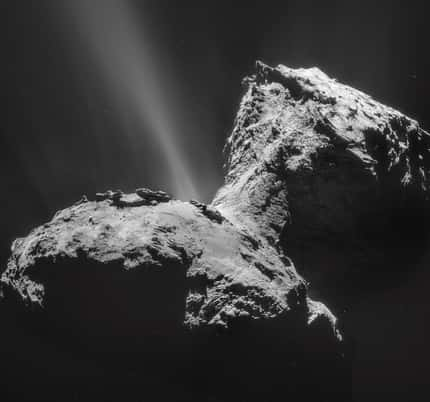

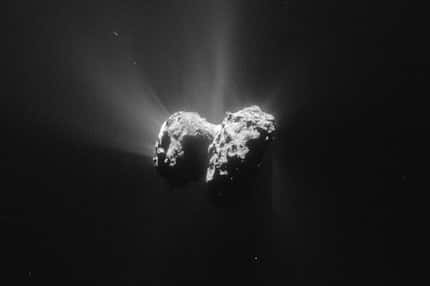

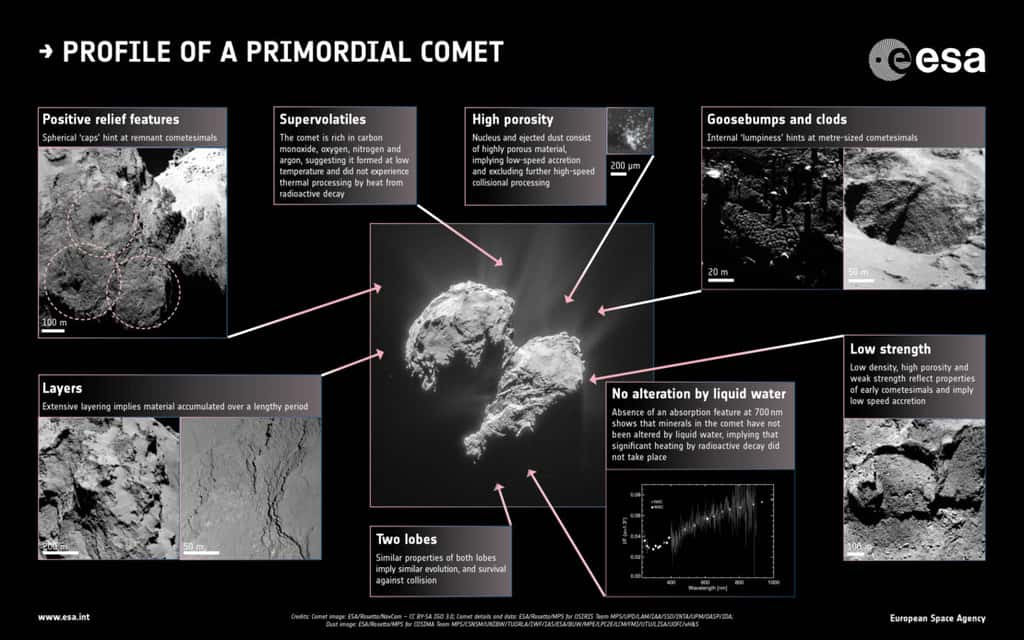

Profil d’une comète comme Tchouri, épiée depuis deux ans par la sonde Rosetta. © Esa, Rosetta, NavCam (CC BY-SA IGO 3.0) et MPS for OSIRIS Team MPS, UPD, LAM, IAA, SSO, INTA, UPM, DASP, IDA; Fornasier et al. (2015) ; ESA, Rosetta, MPS for COSIMA Team MPS, CSNSM, UNIBW, TUORLA, IWF, IAS, Esa, BUW, MPE, LPC2E, LCM, FMI, UTU, LISA, UOFC, vH&S; Langevin et al. (2016)

Les indices laissés par Tchouri

Nombre d'indices recueillis sur Tchouri étayent le modèle de formation dans la nébuleuse primitive. Premier élément à charge contre l'hypothèse de restes d'objets transneptuniens : la porosité de la comète. En effet, si elle avait été pétrie par des rencontres violentes, les matériaux les plus fragiles auraient été compactés.

Ensuite, comme nous l'avons rapporté il y a quelques mois (« Tchouri : son étrange forme est due à une collision entre deux comètes »), il a été montré que la forme bilobée du noyau provient d'une collision douce entre deux corps distincts. Cette étude s'appuie sur les stratificationsstratifications similaires autour de chacun des centres des deux parties. Des structures communes qui plaident pour une évolution semblable.

En outre, cela souligne un « taux de survie » important : peu d'accrochages sur une très longue période de temps. Certes, il y a des impacts avec des cométésimaux, mais à petite échelle et à faible vitessevitesse. Parmi les meilleurs exemples figurent les trois blocs sphériques de quelques dizaines de mètres observés dans la région de Bastet, sur le petit lobe (la tête du « canard pour le bain », surnom donné à la comète), près de la zone de Ma'at où devrait se poser Rosetta le 30 septembre prochain.

Les texturestextures qui évoquent une chair de poule, observées à divers endroits, sont aussi soupçonnées d'être des cométésimaux, mais à plus petite échelle. Plutôt que de fractures, il pourrait s'agir d'éléments accumulés par fusionfusion et mis au jour par l'érosion solaire. « Selon la théorie, la vitesse de collision et de fusion des cométésimaux a changé au cours de la croissance, avec un pic lorsque les grumeaux atteignent quelques mètres, explique l'Esa dans son communiqué. Pour cette raison, les structures d'un mètre devraient être les plus compactes et les plus résistantes, et il est particulièrement intéressant de noter que le matériaumatériau de la comète apparaît grumeleux à cette échelle. »

Schéma résumant les deux principaux scénarios proposés pour la formation des comètes. © Esa

Une croissance lente à l’ombre des objets transneptuniens

Comme l'indiquent les mesures de Rosetta, les éléments très volatils comme le monoxyde de carbonemonoxyde de carbone, l'oxygène, l'azoteazote et l'argonargon sont bien préservés. Ces considérations suggèrent que l'astre s'est formé dans un milieu froid et qu'il connut des conditions similaires durant la majeure partie de son existence.

« Alors que les grands TNO aux confins du Système solaire semblent avoir été chauffés par des substances radioactives de courte duréedurée de vie, les comètes ne semblent pas montrer des signes similaires de processus thermique. Nous avons dû résoudre ce paradoxe en jetant un regard détaillé sur la ligne de temps de nos modèles actuels du Système solaire, et envisager de nouvelles idées » indique l'auteur principal de ces investigations.

Selon lui, les turbulencesturbulences des courants de gazgaz au cours des premiers millions d'années de la nébuleuse solaire ont pu accélérer la formation des objets transneptuniens jusqu'à des tailles de l'ordre de 400 km. En l'espace de trois millions d'années, tout le gaz aurait disparu, ne laissant plus que les corps solidessolides. Puis, sur une période estimée de quelque 400 millions d'années, les gros blocs transneptuniens auraient progressivement accrété des matériaux environnants, accumulés en couches jusqu'à devenir, pour quelques-uns, des planètes nainesplanètes naines comme Pluton, CharonCharon ou SednaSedna, ou encore des objets de la taille de TritonTriton (la plus grande lunelune de NeptuneNeptune)...

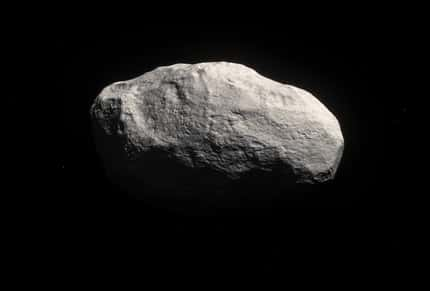

Les comètes, quant à elles, se seraient développées à partir des grains résiduels de la formation des TNO dans la partie extérieure de la nébuleuse primitive. Les vitesses de rencontres étant relativement faibles, les noyaux sont demeurés très fragiles, car très poreux et peu denses (comme Tchouri). Elles devraient la suite de leurs croissances aux coups de pouce donnés par les jeunes et gros objets transneptuniens qui les auraient brassés, augmentant et accélérant de fait les collisions avec les cométésimaux (ce qui aboutit à des couches supérieures plus denses... comme Tchouri). Il n'était pas rare que des petits noyaux se rencontrent, donnant naissance ainsi à des comètes... bilobées (comme Tchouri). Pour les chercheurs, cet épisode d'enrobage des noyaux aurait duré environ 25 millions d'années.

« Les comètes ne semblent pas présenter les caractéristiques attendues pour des décombres de collisions, résultant de la débâcle de grands objets comme les TNO, résume Bjorn Davidsson. Au contraire, nous pensons qu'elles ont grossi doucement dans l'ombre des TNO, survivant la plupart du temps sans dommages durant 4,6 milliards d'années. »