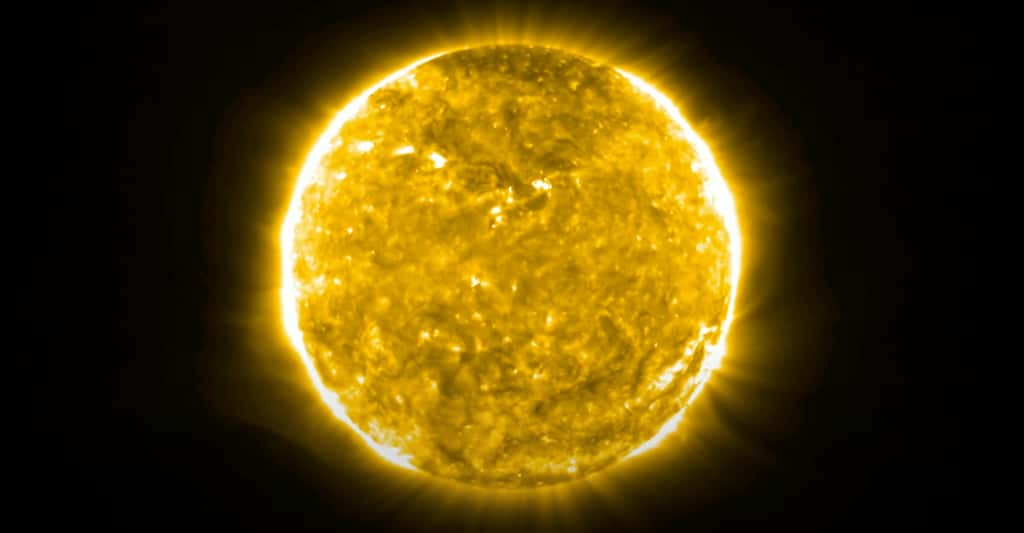

Plusieurs semaines déjà que notre Soleil semble redoubler d’activité. Les astronomes ne comptent plus les éruptions géantes qu’ils observent. Ce mardi 15 février 2022, la mission Solar Orbiter a été le témoin de l’une des plus puissantes d’entre elles. Qui s’est heureusement produite de l’autre côté du Soleil.

au sommaire

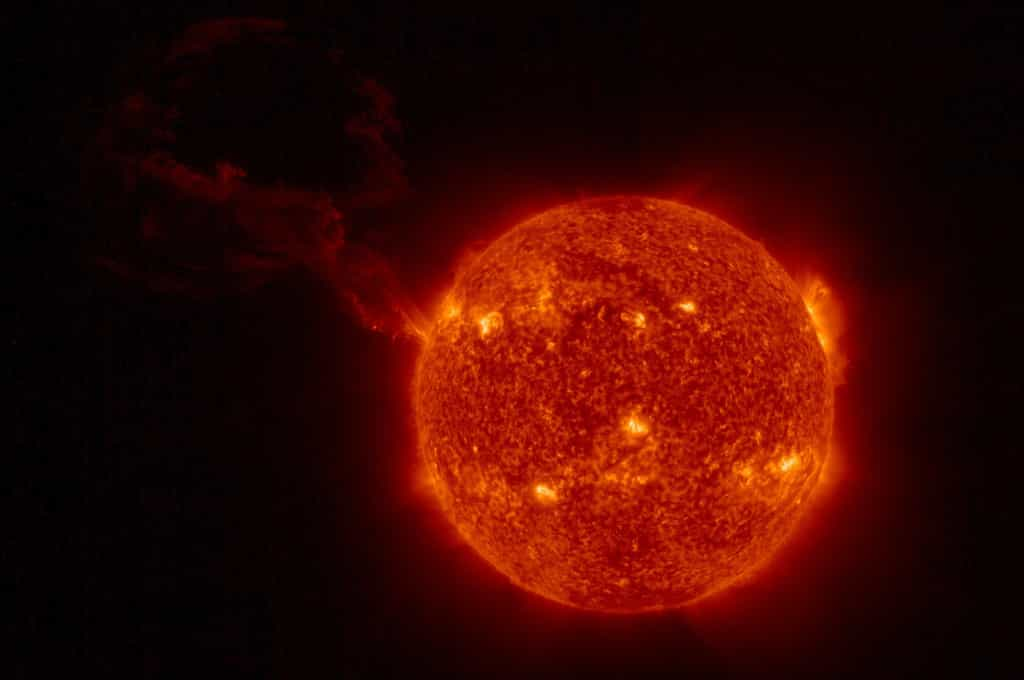

Les éruptions solaires ne sont pas des phénomènes rares. Elles se produisent à la surface de la photosphère de notre Étoile et projettent de la matière ionisée à travers sa chromosphère. Et généralement jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace. Mais l'éruption solaire que la mission Solar Orbiter (ESA, NasaNasa) a enregistrée ce mardi 15 février 2022 était particulièrement intense. Elle s'est accompagnée d'une éjection de massemasse coronale qui s'est étendue sur des millions de kilomètres.

Par chance pour nos technologies -- qui peuvent être endommagées par de tels événements --, cette éruption n'était pas dirigée vers notre Terre. Elle provenait du côté du SoleilSoleil en opposition à notre Planète.

D’autres missions témoins de l’événement

Mais c'est la première fois qu'un instrument -- le télescope spatial nommé Extreme UltravioletUltraviolet Imager (EUI) embarqué à bord du Solar OrbiterSolar Orbiter -- a pu capturer une éruption aussi massive. Un nuagenuage de plasma s'étalant sur 3,5 millions de kilomètres. Le tout en gardant à l'œilœil le disque solaire complet. Car l'EUI a été conçu pour cela : observer le disque solaire même lors des passages rapprochés de la mission.

Les chercheurs soulignent que même des engins non destinés à l'observation du Soleil ont enregistré ses effets. La mission Bepi Colombo (ESA, Jaxa), par exemple. Parti pour étudier MercureMercure et actuellement situé à proximité de l'orbiteorbite de la planète la plus proche du Soleil, l'engin a détecté une arrivée massive d'électronsélectrons, de protonsprotons et d'ionsions lourds.

La nouvelle sonde spatiale Solar Orbiter a observé sa première éjection de masse coronale

Solar Orbiter, la mission solaire conjointe de la Nasa et de l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne (ESA), ne commencera réellement ses travaux scientifiques qu'en novembre prochain. Mais, en février dernier, alors que l'engin voguait de l'autre côté de notre Soleil, il a surpris sa première éjection de masse coronale.

Article de Nathalie MayerNathalie Mayer paru le 25/05/2021

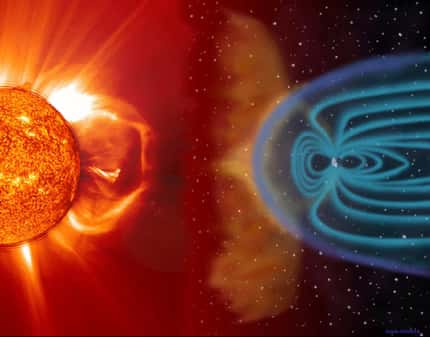

Les éjections de masse coronale (EMC) sont des phénomènes extrêmement violents. En quelques minutes, ce sont des milliards de tonnes de matière solaire qui peuvent être expulsées dans l'espace. À des vitessesvitesses de l'ordre de mille kilomètres par seconde. Avec des impacts potentiels sur Terre. Sous la forme d'oragesorages magnétiques qui peuvent perturber certaines de nos technologies et se révéler dangereux pour les astronautesastronautes.

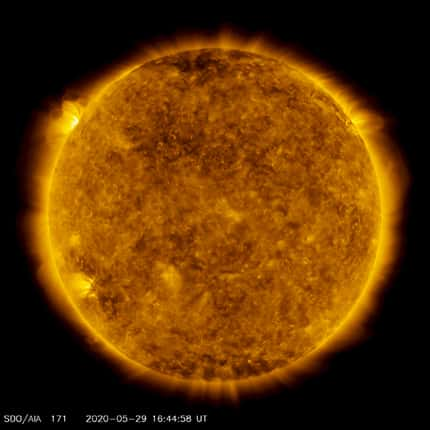

Ainsi, étudier les éjections de masse coronale est l'un des objectifs de la mission Solar Orbiter. En février dernier, justement, l'engin a immortalisé sa première EMC -- suivie presque immédiatement d'une seconde. Il croisait alors à environ la moitié de la distance entre la Terre et le Soleil et finissait de passer derrière notre étoile -- du point de vue de notre Terre. Une phase pendant laquelle les chercheurs n'avaient pas envisagé d'être en mesure d'enregistrer des données.

La réussite a été de leur côté. Car non seulement Solar Orbiter a été le témoin d'une EMC à ce moment-là, mais ce sont trois de ses instruments qui ont pu l'enregistrer. Offrant des perspectives différentes sur le phénomène. Même si les images restent imparfaites. Car la mission, lancée en février 2020, ne sera pleinement opérationnelle qu'à partir du mois de novembre de cette année.

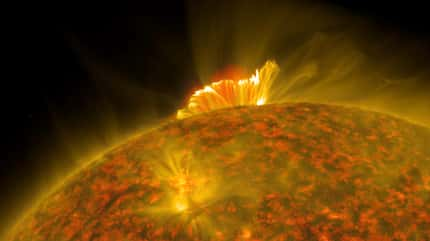

Une éjection de masse coronale vue sous tous les angles

Sur les images renvoyées par le Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI), les astronomesastronomes ont pu voir l'éjection de masse coronale apparaître comme une soudaine rafale se dilatant ensuite dans le vent solaire. L'Extreme Ultraviolet Imager (EUI) -- qui avait déjà détecté une éjection de masse coronale dès novembre dernier -- a permis de découvrir l'EMC dans la partie intérieure de la couronne solairecouronne solaire. Le coronographecoronographe Metis -- qui avait aussi déjà observé un tel phénomène à la mi-janvier --, en bloquant la lumièrelumière de la surface du Soleil, a, quant à lui, offert une vue de l'EMC sur la couronne externe. La plupart des instruments embarqués à bord de Solar Orbiter ont enregistré une activité à ce moment. Et leurs données sont toujours en cours d'analyse.

L'évènement a également été capturé par trois autres missions solaires : Proba-2 (ESA), Stereo-A (Nasa) -- comprenez Solar Terrestrial Relations Observatory --, qui se trouvait plus loin, et l'Observatoire solaire et héliosphérique Soho, placé lui sur la face « avant » du Soleil.

Un ensemble de données qui ont servi au bureau d'étude de la météorologie spatiale de la Nasa pour modéliser la trajectoire de l'éjection de masse coronale à travers le Système solaireSystème solaire. En attendant que Solar Orbiter apporte encore plus de précisions sur ce phénomène, une fois que l'ensemble de ses instruments seront entrés dans leur phase d'exploitation scientifique. Rendez-vous pour cela en novembre prochain.