Le Soleil, bien sûr, régule le climat qui règne sur Terre. Mais il n’est pas le seul à avoir une influence. Et la forte activité qu’il connait depuis quelques mois ne change finalement pas grand-chose à l’intensité du réchauffement climatique que nous connaissons depuis plusieurs décennies.

au sommaire

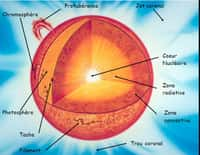

Depuis des temps immémoriaux, nous devons globalement le climatclimat qui règne sur notre Terre essentiellement au Soleil. Il réchauffe notre atmosphèreatmosphère et produit des ventsvents, des nuagesnuages et des températures différentes selon l'endroit où l'on se trouve sur notre Planète. Il stimule aussi la photosynthèsephotosynthèse qui permet aux plantes de capter le dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère pour rafraîchir le climat.

Le saviez-vous ? Le réchauffement climatique a été mis en évidence pour la première fois en... 1856 ! Découvrez l'histoire de la femme qui l'a démontré dans Chasseurs de Science. © Futura

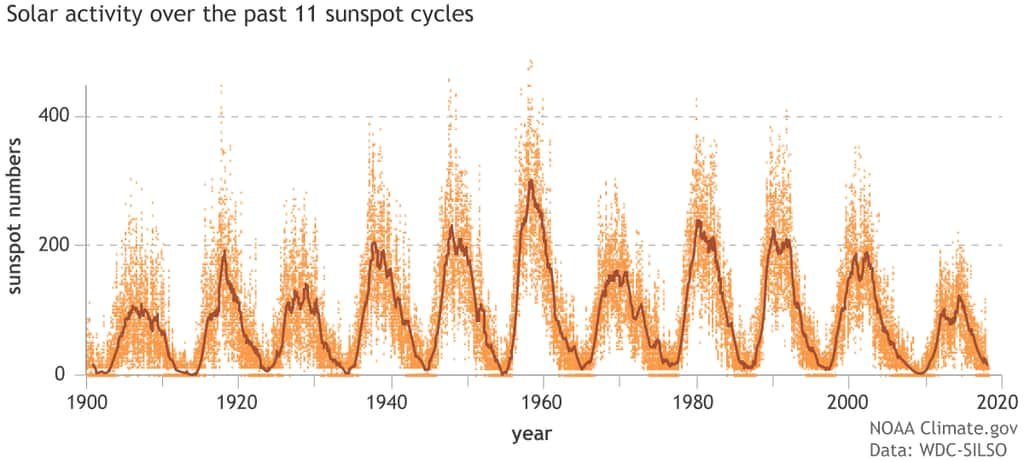

Les scientifiques ont aussi appris au fil des siècles que l'activité de notre Soleil - comme celle de beaucoup d'autres étoiles - n'est pas régulière dans le temps. Elle varie essentiellement selon un cycle de 11 ans environ. C'est établi depuis le milieu du XIXe siècle. Les chercheurs ont aussi accumulé des preuves qui suggèrent que ce cycle est plutôt stable depuis au moins des centaines de millions d'années. Il se matérialise par un nombre de taches à la surface du Soleil qui augmente, puis diminue au fil des mois.

Maximum d’activité du Soleil et températures

Le cycle solaire en cours est celui que les astronomesastronomes qualifient de cycle 25. Il a débuté au plus bas de l'activité de notre Étoile en 2019. Ainsi devons-nous nous attendre à ce qu'il atteigne bientôt son maximum. Cela explique notamment pourquoi les aurores boréalesaurores boréales se font de plus en plus fréquentes dans notre ciel. Mais cela a-t-il un impact sur notre météométéo ? Pire, sur le climat global ? Sur les réseaux sociauxréseaux sociaux, certains le prétendent.

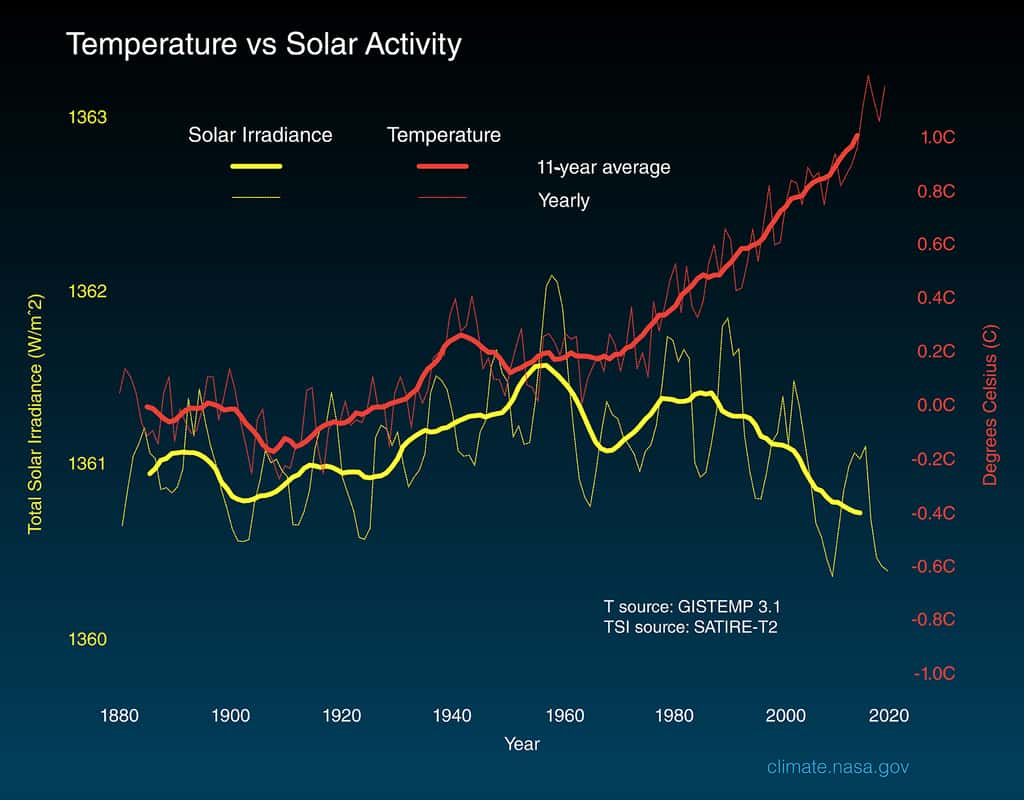

Les scientifiques, eux, apportent des réponses factuelles à ces questions. Oui, disent-ils, l'activité variable de notre Soleil a une influence sur les températures sur Terre. Au maximum d'un cycle, l'énergie solaire que nous recevons est en effet légèrement plus importante qu'au minium. De l'ordre de 0,1 %. Avec pour effet une augmentation des températures mondiales de +0,05 °C à +0,1 °C.

Le saviez-vous ?

Lorsque le pic de l’activité de notre Soleil coïncide avec un fort El Niño, les températures sur Terre peuvent grimper d’environ 0,3 °C pendant un an ou deux. Cela s’est produit en 2016.

Des études se sont aussi penchées sur les effets saisonniers potentiels. Ainsi, une faible activité solaire a-t-elle pu être reliée à des hivershivers froids dans l'hémisphère nordhémisphère nord. Une question de météo, non pas de climat. Et en cause, des niveaux d'UVUV qui affectent la répartition des masses d'airmasses d'air autour du bassin atlantique.

Notez par ailleurs que tout cela reste très peu impactant comparé à d'autres phénomènes naturels qui font varier la météo. Des phénomènes de type éruption volcanique ou El NiñoEl Niño peuvent faire descendre ou monter le mercure de 0,4 °C. Et la caractéristique commune de ces effets, c'est qu'ils ne s'accumulent pas dans le temps. Contrairement à ce que les scientifiques observent pour le réchauffement climatiqueréchauffement climatique anthropique.

Un « Grand minimum » d’activité solaire pour nous protéger du réchauffement climatique anthropique ?

Plus globalement toutefois, le Soleil connait des hauts et des bas d'activité. Des cycles plus forts ou plus faibles que d'autres. Là encore, les scientifiques l'assurent, les variations climatiques qui en résultent sont bien trop infimes pour être ressenties à notre niveau. Et entre la fin des années 1950 et nos jours, il ne ressort aucun schéma significatif d'augmentation globale de l'activité de notre Soleil. Le GiecGiec, le Groupe d’experts intergouvernemental pour le climat, retient que depuis 1750, le réchauffement provoqué par les gaz à effet de serregaz à effet de serre provenant de la combustion humaine de ressources fossilesfossiles est plus de 270 fois supérieur au léger réchauffement supplémentaire provoqué par le Soleil. L'activité de ce dernier ne peut donc en aucun cas être pointée du doigt lorsqu'il s'agit d'expliquer le réchauffement climatique que nous vivons depuis.

Elle ne semble même pas en mesure à elle seule de réellement ralentir ce réchauffement. La décennie 2010-2019 a en effet été la plus chaude jamais enregistrée. Une décennie qui a coïncidé avec le cycle solaire le plus faible de tout un siècle.

L'activité solaire semble encore moins pouvoir être tenue pour responsable des âges glaciaires que notre Planète a connu par le passé. Certains climatosceptiques rappellent que le Petit âge glaciaire coïncide avec une période prolongée de faible activité du Soleil. Entre 1645 et 1715. Mais les scientifiques attribuent le phénomène notamment à des éruptions volcaniqueséruptions volcaniques. Ils estiment d'ailleurs qu'un « Grand minimum » d'activité solaire - tel que celui qui semble vouloir se profiler sur les enregistrements de taches solairestaches solaires - permettrait tout au plus de faire baisser les températures mondiales de 0,3 °C. De quoi tout juste compenser trois petites années de nos émissionsémissions de CO2. Avec en prime, un effet rebond lorsque notre Soleil retrouvera sa verve.

De l’importance d’étudier l’activité du Soleil

Dernier point à remarquer concernant plus spécifiquement les éruptions solaires. Même celles qui nous semblent colossales, celles qui s'accompagnent d'éjections de masse coronale (CMECME) et qui se multiplient à l'approche du maximum solaire ne libèrent, dans les faits, qu'une quantité d'énergie comparable à celle émise par le Soleil tout entier en quelques secondes. Et ne font donc pas réellement, à elles seules, grande différence pour la météo ou le climat sur Terre.

Il n'en demeure pas moins important pour les scientifiques de continuer à étudier dans le détail le rôle sur le climat de la Terre de la variabilité de l'activité de notre Soleil. Pour leur permettre de toujours mieux interpréter les climats du passé. Et ainsi, de prévoir avec la plus grande précision l'évolution de notre climat dans le contexte de réchauffement anthropique.