au sommaire

Grâce à la mission RosettaRosetta, lancée en 2004 par l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne (Esa), les scientifiques font peu à peu connaissance avec la comète Tchouri. Sept études ont ainsi été publiées le 23 janvier 2015 dans la revue Science. Des Français y ont notamment participé. C'est le cas des chercheurs du CNRS, de l'Observatoire de Paris et de plusieurs universités, avec le soutien du Cnes.

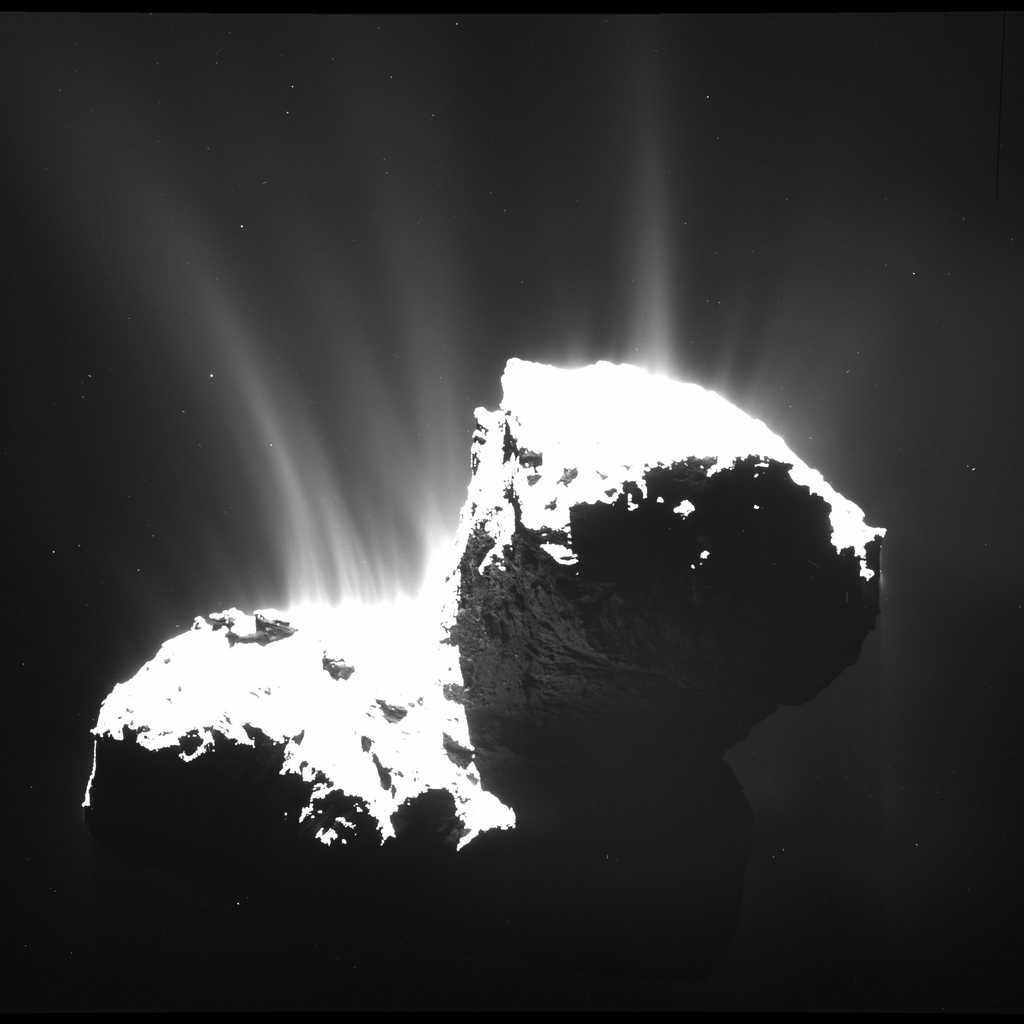

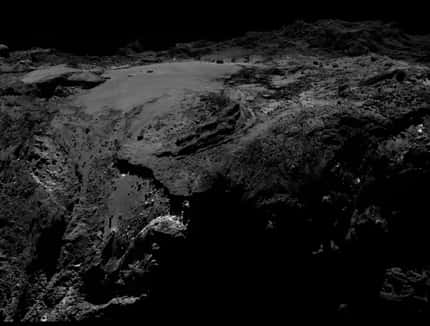

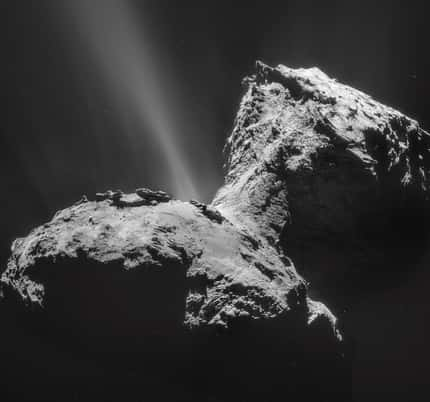

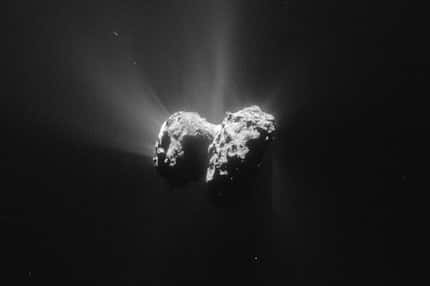

Les images de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, surnommée Tchouri, prises par la caméra Osiris montrent une forme globale inhabituelle composée de deux lobes séparés par un « cou » dont l'origine demeure inexpliquée. Sa surface de composition globalement homogène présente une grande diversité de structures géologiques qui résultent des phénomènes d'érosion, d'effondrementeffondrement et de redéposition.

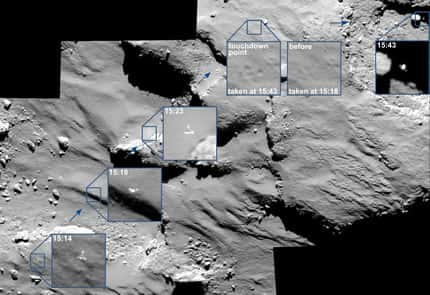

L'activité de la comète, surprenante à grande distance du Soleil, se concentre actuellement dans ce « cou ». L'ensemble des images a permis de réaliser un modèle en trois dimensions de la comète et de retracer une topographie détaillée du site original d'atterrissage de Philae. Combiné avec la mesure de la masse, ce modèle a donné la première détermination directe de la densité d'un noyau cométaire qui implique une très grande porosité. Ce modèle fournit également le contexte cartographique pour l'interprétation des résultats des autres expériences.

Une comète riche en matériaux organiques

L'instrument Miro a permis aux chercheurs d'établir une carte de la température de la proche sous-surface de la comète. Celle-ci montre des variations saisonnières et diurnesdiurnes de la température. Cela suggère que la surface de Tchouri est faiblement conductrice au niveau thermique, en raison d'une structure poreuse et peu dense. Les scientifiques ont également effectué des mesures du taux de production d'eau de la comète. Celui-ci varie au cours de la rotation du noyau (12,5 heures), l'eau dégagée par la comète étant localisée dans la zone de son « cou ».

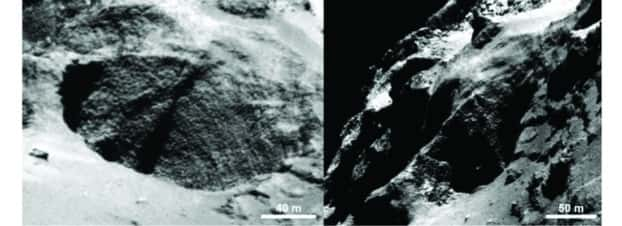

Exemple de trou circulaire observé sur le noyau de la comète Tchouri. L’augmentation du contraste révèle la présence d'activité. Image prise par la caméra Osiris-NAC, le 28 août 2014 depuis une distance de 60 km, avec une résolution spatiale de 1 mètre par pixel. © Esa, Rosetta, MPS, Osiris, MPS, UPD, LAM, IAA, SSO, INTA, UPM, DASP, IDA

Virtis a quant à lui fourni les premières détections de matériaux organiques sur un noyau cométaire. Ses mesures spectroscopiques indiquent la présence de divers matériaux contenant des liaisons carbone-hydrogènehydrogène ou oxygèneoxygène-hydrogène, la liaison azoteazote-hydrogène n'étant pas détectée à l'heure actuelle. Ces espècesespèces sont associées avec des minérauxminéraux opaques et sombres tels que des sulfuressulfures de ferfer (pyrrhotite ou troïlite). Par ailleurs, ces mesures indiquent qu'aucune zone riche en glace de taille supérieure à une vingtaine de mètres n'est observée dans les régions illuminées par le Soleil, ce qui trahit une forte déshydratationdéshydratation des premiers centimètres de la surface.

La naissance de la magnétosphère

En utilisant l'instrument RPC-ICA (IonIon Composition Analyser), les chercheurs ont également retracé l'évolution des ions aqueuxaqueux, depuis les premières détections jusqu'au moment où l'atmosphèreatmosphère cométaire a commencé à stopper le vent solairevent solaire, aux alentours de 3,3 UAUA (environ 495 millions de km). Ils ont ainsi enregistré la configuration spatiale de l'interaction précoce entre le vent solaire et la fine atmosphère cométaire, à l'origine de la formation de la magnétosphèremagnétosphère de Tchouri.

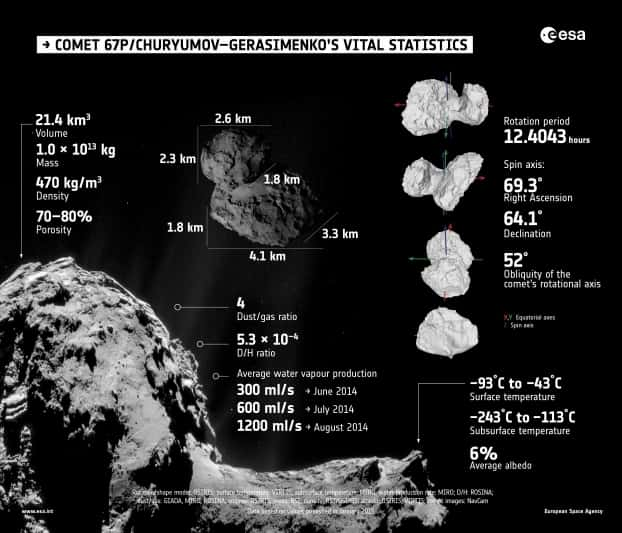

Les propriétés essentielles de la comète 67P/Churyumov–Gerasimenko, telles que déterminées par les instruments de Rosetta durant les premiers mois d’observations. © Esa

Des traces de la matière primitive du Système solaire

Formées il y a environ 4,5 milliards d'années et restées congelées depuis, les comètes conservent les traces de la matière primitive du Système solaireSystème solaire. La composition de leur noyau et de leur comacoma donne donc des indices sur les conditions physico-chimiques qui régnaient au cours de cette période. L'instrument Rosina de la sonde Rosetta a mesuré la composition de la chevelure de 67P (la coma est une sorte d'atmosphère assez dense entourant le noyau et qui se compose d'un mélange de poussières et de moléculesmolécules de gazgaz) en suivant la rotation de la comète. Ces résultats indiquent de grandes fluctuations de la composition de la coma hétérogène et une relation coma-noyau complexe où les variations saisonnières pourraient être induites par des différences de températures existant juste sous la surface de l'astreastre.

Le détecteur de poussière Giada a déjà récolté une moisson de données (taille, vitessevitesse, direction, composition) sur les poussières de dimensions de 0,1 à quelques millimètres émises directement par le noyau. En complément, les images d'Osiris ont permis de détecter des poussières plus grosses en orbiteorbite autour du noyau, probablement émises lors du précédent passage de la comète.