au sommaire

Dans la Planeterrella, la sphère simule une planète magnétisée avec une atmosphère de CO2, bombardée par du vent solaire. Des aurores bleues se développent en lien avec son champ magnétique (Nikon D5000 ; CMOS sensor, Iso : 1600 ; temps d’exposition : 3 s). © D. Bernard.

Les missions martiennesmissions martiennes nous ont appris que la magnétosphère actuelle de Mars est beaucoup moins importante que sur Terre. Pour les planétologues, ce n'est guère surprenant : la Planète rouge s'est en effet refroidie plus tôt que la Terre. Plus petite, elle a ainsi accumulé moins de chaleur primitive apportée par l'accrétion des planétésimaux.

Pour la même raison, elle contenait initialement de moins grandes réserves d'éléments radioactifs. Refroidi, son cœur ferreux se serait donc largement figé il y a quelques milliards d'années, ce qui est une des hypothèses généralement proposée pour expliquer l'arrêt du fonctionnement d'une cousine de la géodynamo responsable du champ magnétique de notre Planète. Il ne reste donc plus qu'une faible aimantation rémanente conservée par les minérauxminéraux de la croûtecroûte et du manteaumanteau de Mars.

La faible magnétosphère fossilefossile de Mars est cependant suffisamment importante pour permettre la formation des aurores polaires. On le sait depuis 10 ans, quand les instruments de la sonde Mars Express ont détecté dans l'ultravioletultraviolet les manifestations de ces aurores au niveau de l'hémisphère sudhémisphère sud de la planète.

Entre 1896 et 1917, le physicien norvégien Kristian Birkeland mit au point une expérience appelée la Terrella. Celle-ci lui a permis de comprendre en grande partie le mécanisme de formation des aurores polaires. Il s’agissait de tirer des électrons sur une sphère magnétisée dans une enceinte à vide. Dans sa conception, le canon à électrons figurait le Soleil et la sphère magnétisée, la Terre. Un siècle plus tard, cette expérience a été totalement repensée par Jean Lilensten, directeur de recherche CNRS au laboratoire de Planétologie de Grenoble et ses collaborateurs (M. Barthélémy, C. Simon Wedlund, G. Gronoff et P. Jeanjacquot). Elle a depuis été reproduite dans d’autres villes. © La Planeterrella, Observatoire Midi-Pyrénées, CNRS, ESAV, YouTube

Des aurores dans l'ultraviolet et à moins de 100 km d'altitude

Curieusement, les missions martiennes disposant de magnétomètresmagnétomètres ont montré que, sur Mars, le champ magnétique de l'hémisphère sud était nettement plus fort que celui de l'hémisphère nordhémisphère nord, un phénomène que l'on ne connaît pas sur Terre. Des études plus poussées ont montré que l'on n'était en fait pas vraiment en présence d'une magnétosphère entourant Mars mais de sortes de « parapluies magnétiques » distribués à la surface de la planète (ces rémanencesrémanences locales en surface portent plus exactement le nom « d'anomaliesanomalies magnétiques »).

Le montage de Jean Lilensten et ses collègues s’inspire de la Terrella de Birkeland (voir la première vidéo) et reste un démonstrateur d’aurores polaires. Sa très grande souplesse permet à présent de simuler quantité d’interactions entre étoiles et planètes : entre Uranus et Neptune avec leurs axes inclinés, entre Ganymède et Jupiter, entre des jets et anneaux stellaires et même entre une exoplanète magnétisée et une étoile proche. C’est pourquoi cette expérience s’appelle désormais la Planeterrella. © La Planeterrella, Observatoire Midi-Pyrénées, CNRS, ESAV, YouTube

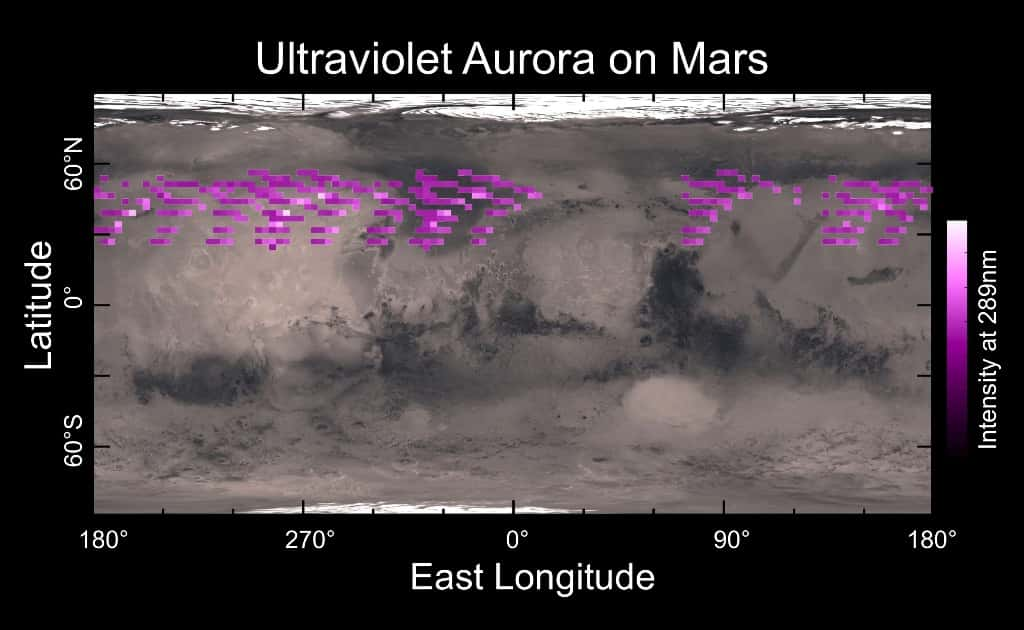

Les récentes observations de la sonde Maven de la NasaNasa confirment ces études de la magnétosphère martienne. Elles ont aussi révélé la présence d'aurores dans l'ultraviolet grâce à l'instrument Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS). Remarquablement, ces aurores peuvent se produire un peu partout sur Mars justement parce que son champ magnétique est beaucoup plus complexe que celui de la Terre et que les particules chargées du vent solaire ne sont pas canalisées vers les pôles.

Maven a mis en évidence des aurores non seulement dans l'hémisphère nord de Mars mais aussi à d'autres endroits proches de l'équateuréquateur martien (Sur Terre, cela équivaudrait à observer des aurores au Texas ou en Floride). Mieux, des aurores sont observées dans des zones en dehors des « parapluies magnétiques martiens ». Il semble en effet que des lignes de champs magnétiques s'aventurent dans ces zones et même dans l'atmosphèreatmosphère de Mars, ce qui est une découverte inattendue. Les aurores peuvent se produire à moins de 100 km d'altitude seulement alors que sur Terre, le phénomène se manifeste entre 100 et 500 km.

Une carte dressée grâce à l'instrument Ultraviolet Imaging Spectrograph (IUVS) de la sonde Maven de la Nasa. Elle montre qu'en décembre 2014, des aurores visibles dans l'ultraviolet étaient très répandues dans l'hémisphère nord de Mars, sans être particulièrement liées à un emplacement géographique. © université du Colorado

Des aurores avec une atmosphère de dioxyde de carbone

Une question que l'on peut se poser est celle de l'aspect dans le visible de ces aurores telles qu'elles pourraient être vues par exemple par de futurs colons martiens. Il se trouve qu'une équipe composée de scientifiques de l'institut de Planétologie et d'astrophysiqueastrophysique de Grenoble (IPAG - CNRS, université Joseph Fourrier), de la Nasa, de l'Esa et de l'université d'Aalto, en Finlande, s'est attelée à la résolutionrésolution de cette question. Elle vient d'y répondre dans un article publié dans la revue Planetary and Space Science. Pour cela, les chercheurs ont utilisé des simulations numériquessimulations numériques ainsi qu'un simulateur d'aurores : la Planeterrella.

Pour les planétologues, les aurores martiennes devraient effectivement être observables dans le visible et elles seraient de couleurcouleur bleue. En effet, les particules chargées du vent solairevent solaire entrent en collision dans l'atmosphère de Mars avec son composant principal, le gaz carboniquegaz carbonique. Les moléculesmolécules de CO2 excitées par ces chocs retournent ensuite à leur état fondamentalétat fondamental en émettant quantiquement de la lumièrelumière avec une couleur d'un bleu très profond, proche du bleu Klein.

Sur Terre, comme les composants dominants sont l'azoteazote et l'oxygèneoxygène, le même phénomène produit des émissionsémissions de couleurs vertes ou rouges pour l'oxygène atomique mais aussi mauves pour l'azote moléculaire N2. Ces émissions devraient être aussi présentes sur Mars mais de manière moins intense.