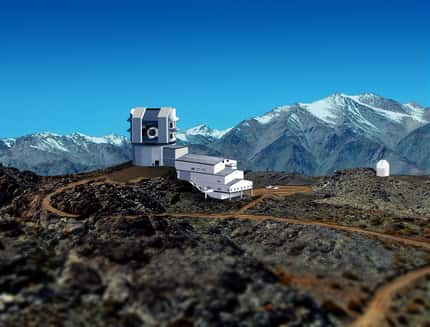

Pour ceux qui n'auraient pas le moral suite aux récentes annonces laissant entendre que le télescope spatialtélescope spatial James Webb pourrait bien ne jamais s'élancer vers les étoiles à bord d'une fuséefusée Ariane, il faut savoir que la constructionconstruction du LSST (Large Synoptic Survey Telescope) se poursuit bel et bien sur le site de Cerro Pachón, une montagne chilienne située à 2.680 m d'altitude.

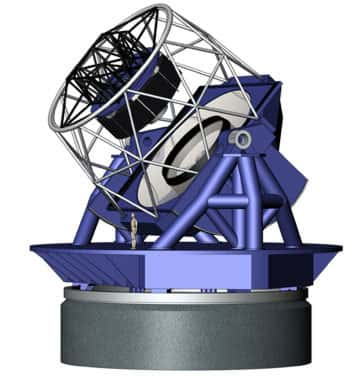

Avec ses 8,4 mètres de diamètre et ses trois miroirs, le LSST est un télescope de type Paul-Baker de très grand champ puisqu'il couvrira 20.000 degrés carrés dans 6 bandes photométriques visibles. Il prendra plus de 800 images panoramiques chaque nuit avec sa caméra de 3 milliards de pixelspixels. En un seul mois, il devrait fournir plus d'observations dans le visible que tous les précédents télescopes combinés en couvrant le ciel deux fois par semaine. Le volume de données fournies par le LSST sera en effet considérable. On s'attend à ce qu'il soit de 15 à 30 téraoctets chaque nuit, ce qui est comparable au volume de données fournies par les analyses des collisions de protons au LHCLHC. Surtout, les images en couleurscouleurs seront disponibles rapidement en accès libre ! Sur le Web, tout un chacun pourra parcourir le cosmoscosmos et zoomer sur des objets d'une luminositéluminosité cent millions de fois plus faibles que ceux visibles à l'œilœil nu.

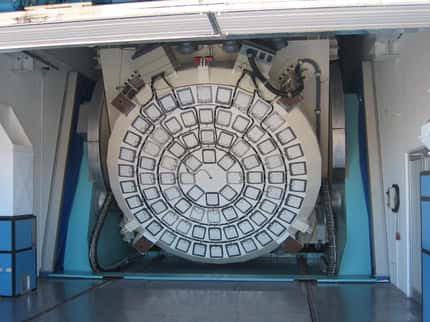

On sait que la fabrication de grand miroir est difficile. Il faut des verresverres de qualités exceptionnelles, résistant aux chocs, se déformant le moins possible sous leur propre poids et à faible coefficient de dilatationdilatation thermique. Le processus de fontefonte et de refroidissement du verre dans le moule du miroir est lui-même délicat. C'est pourquoi on a proposé de construire de grand miroir sur le Lune ou avec des ferrofluides.

Un refroidissement lent sur 4 mois

Pour le LSST, sa fabrication a débuté avec du Pyrex, un verre borosilicate présentant un faible coefficient de dilatation dont la première commercialisation remonte à 1915, après sa découverte par E. C. Sullivan et W. C. Taylor des laboratoires Corning Glass Works aux États-Unis. Des blocs de 4 à 5 kgkg de ce verre ont été déposés dans un moule avant d'être portés à une température de 1.180 °C. La surface du liquideliquide fondu a alors pris la forme d'un paraboloïde de révolution du faite de la rotation de son moule à une vitessevitesse de 6,7 tours par minute. 7 caméras CCDCCD ont surveillé cette surface 24 heures sur 24 pendant 4 mois alors que la température du liquide était lentement abaissée de 2,6 °C par jour pendant le premier mois puis est passé de 400 °C à 20 °C pendant 100 jours environ. Une vidéo en anglais montre la fusionfusion de ce verre.

Le texte du commentaire de la vidéo est traduit en anglais ci-dessous. © lsstteam

La traduction du commentaire de cette vidéo en anglais est la suivante : « Vous regardez le verre thermofusible à l'intérieur du four rotatif de l'université de l'Arizona Mirror Lab. Une fois refroidi, le verre forme les miroirs primaire et tertiaire du Large Synoptic Survey Telescope (LSST), un télescope unique à large champ qui devrait voir sa première lumièrelumière à l'horizon 2014 au sommet du Cerro Pachón, au Chili. Le verre fond pendant plusieurs heures avant atteindre la consistance du miel et de s'infiltrer ensuite dans les moules en céramiquecéramique. Lorsqu'il est refroidi et forme une surface solidesolide, le verre est prêt pour le ponçage et le polissage produisant la forme appropriée pour les miroirs du télescope ».

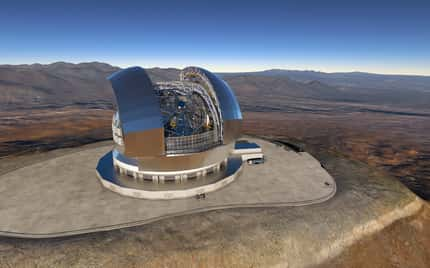

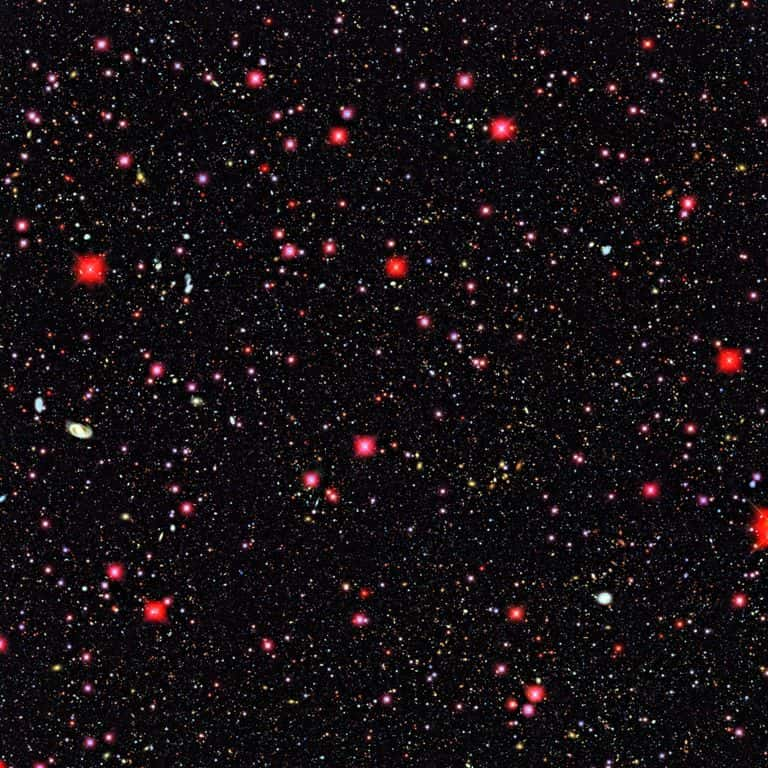

Une image du DLS. Le LSST fera encore mieux ! © Deep Lens Survey / UC Davis / NOAO

L'image ci-dessus, qui provient des observations du Deep Lens Survey (DLS) projet, donne un avant-goût de ce que verra le LSST. Elle représente une portion de la voûte céleste équivalente à la taille angulairetaille angulaire de la LuneLune. Cette image est profonde car elle montre à peu près dix fois plus de galaxiesgalaxies par unité de surface que le Sloan DigitalDigital Sky Survey (SDSS). Le LSST fera mieux avec des images couvrant 50.000 fois la superficie de cette image, dans six différentes bandes optiques et avec une meilleure résolutionrésolution. En outre, comme le LSST prendra des images d'une même zone plusieurs fois par mois et sur au moins 10 ans, il révélera des changements progressifs ou au contraire de brusques variations transitoires et éphémères. C'est idéal pour partir à la chasse aux supernovaesupernovae, aux éruptions dans les noyaux de galaxies actives ou encore pour découvrir des petits astéroïdesastéroïdes.

Si tout va bien, le LSST devrait voir sa première lumière à l'horizon 2014-2015 mais il ne commencera vraiment à cartographier en 3D et à surveiller l'universunivers qu'à partir de 2016. On s'attend à ce qu'il nous aide à mieux comprendre la nature de l'énergie noire, notamment grâce à l'étude fine des traces des oscillations acoustiques des baryonsbaryons dans la distribution des galaxies.