au sommaire

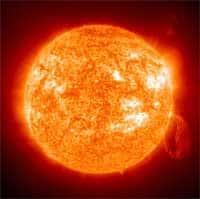

Eruption solaire, vue prise depuis le satellite SoHO dans l'extrême ultraviolet.Crédit : The SOHO-EIT Consortium (ESA/NASA)

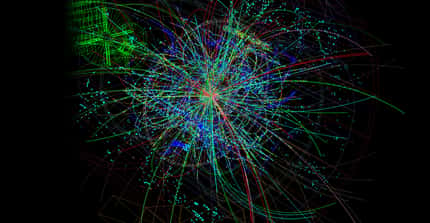

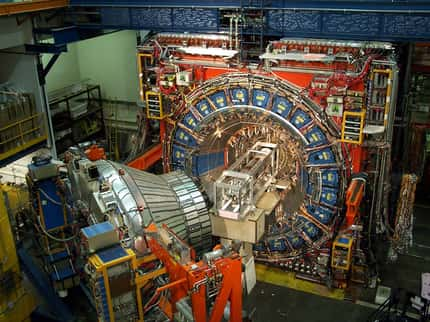

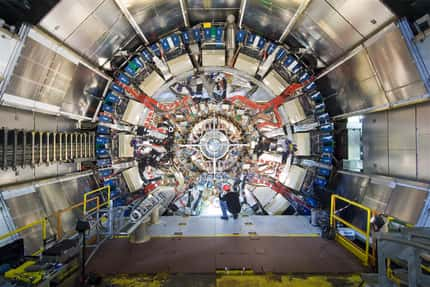

Physique des particules : à la recherche du boson de Higgs

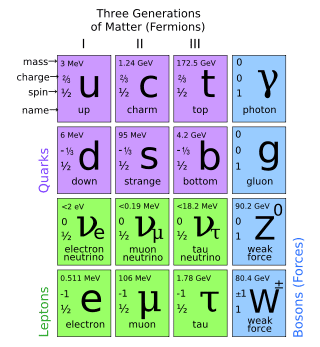

Le "modèle standard" de la physique des particules rassemble toutes les connaissances théoriques, expérimentalement confirmées depuis, sur les constituants élémentaires de la matière et sur leurs interactions. Il pose encore de nombreuses questions fondamentales dont les réponses seront à la portée du LHC (Large Hadron ColliderLarge Hadron Collider), le nouveau collisionneur de protons du CERN qui sera mis en service en 2007. Le CEA, qui joue depuis toujours un rôle de premier plan en physique des particules, participe à la conception et la réalisation des expériences sous tous leurs aspects (mécanique, électronique, informatique). Le CEA possède également une compétence de tout premier plan dans la conception et la réalisation d'aimantsaimants supraconducteurssupraconducteurs, aussi bien pour les accélérateurs que pour les expériences. A ce titre, l'engagement du CEA, en collaboration avec d'autres laboratoires français ou étrangers, dans le projet LHC est très important.

Physique nucléaire : vers un nouveau modèle standard du noyau

Les propriétés des noyaux diffèrent suivant le nombre de protons et de neutronsneutrons. Le modèle standard nucléaire, élaboré sur la base des noyaux les plus stables, se trouve mis en défaut pour les noyaux dits exotiquesexotiques qui comportent des proportions anormales de protons ou de neutrons. Spiral (Système de Production d'IonsIons RAdioactifs en Ligne) est une nouvelle machine, installée au Ganil (Grand accélérateur d'ions lourds, près de Caen, équipement commun au CNRS et au CEA et situé près de Caen). Spiral est capable de produire et d'accélérer des faisceaux de noyaux légers et moyennement lourds (de l'héliumhélium au kryptonkrypton). Grâce à ces nouveaux faisceaux de noyaux de synthèse, les physiciensphysiciens vont accumuler des données nouvelles sur les milliers de noyaux qui peuplent l'universunivers.

Physique stellaire : un modèle standard du Soleil

Le CEA a largement contribué à la réalisation du détecteur franco-espagnol GOLF (Global Oscillations at Low Frequency), l'un des instruments du satellite SoHOSoHO (Solar and Heliospheric Observatory), consacré à l'étude du SoleilSoleil. Lancé en 1995, il a à son bord, 12 instruments qui étudient le Soleil en permanence qui ont permis de tester et de préciser l'ensemble des hypothèses présentes dans les modèles d'étoilesétoiles. SoHO offre la possibilité d'étude de la dynamique solaire. Comprendre la dynamique des étoiles et les grands mouvementsmouvements de matière permettra de comprendre l'évolution d'une étoile sur des périodes courtes et notamment expliquer les cycles d'évolution qui se situent à l'échelle humaine.

Cosmologie : le mystère de la masse manquante

Depuis 70 ans, le problème de la matière noirematière noire constitue une des questions majeures de l'astrophysiqueastrophysique. Nous ignorons encore ce qui compose 99% de notre Univers ! En effet, la matière lumineuse, la seule que nous pouvons inventorier par observation, ne correspond pas à la massemasse attendue. Il semble à l'heure actuelle que la matière noire soit constituée d'un halo d'une particule élémentaireparticule élémentaire massive entourant chaque galaxiegalaxie : les WimpsWimps (Weakly interacting massive particles), ou encore « particules lourdes interagissant faiblement avec la matière ». Le CEA participe à la quête du WIMPS en participant à la mise au point, en collaboration avec le CNRS, de l'expérience Edelweiss (Expérience pour détecter les Wimps en site souterrain). Mettre en évidence expérimentalement l'existence des Wimps est un objectif ambitieux car ces particules interagissent très faiblement avec la matière.