Ce n'est pas la première fois que des chercheurs du SLAC s'occupent d'étudier les propriétés magnétiques du carbone. Pendant longtemps, le carbone n'était pas considéré comme un élément susceptible de permettre de fabriquer des aimants permanents. Il n'était en effet pas perçu comme un matériau ferromagnétique, au contraire du fer, du nickelnickel, du cobaltcobalt ou de certains alliagesalliages comme l'Heusler, constitué uniquement de métauxmétaux non ferromagnétiques (61 % Cu, 24 % Mn, 15 % Al). On peut citer aussi des matériaux à base de terres raresterres rares (alliages samariumsamarium-cobalt ou néodymenéodyme-fer-borebore).

Toutefois, certains suspectaient qu'il devait tout de même être possible d'obtenir du ferromagnétismeferromagnétisme avec du carbone car certaines météoritesmétéorites, riches en carbone, semblaient bel et bien magnétisées par endroits. Malheureusement, les premières analyses théoriques basées sur les lois de la mécanique quantiquemécanique quantique semblaient interdire le phénomène. La présence d'impuretés métalliques était probablement la cause de l'apparition de ce magnétismemagnétisme.

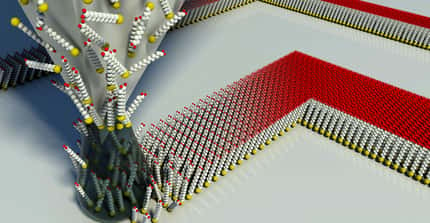

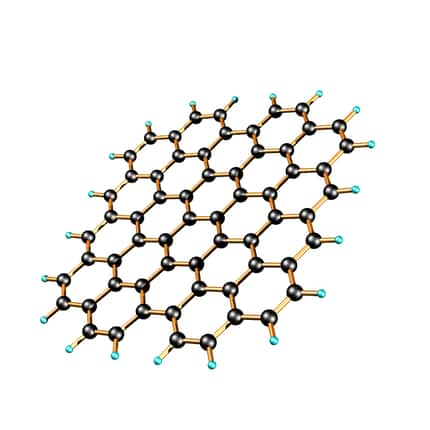

En réexaminant la question, certains théoriciens ont avancé une autre possibilité : la présence d'hydrogènehydrogène lié aux atomesatomes de carbone serait responsable des modifications de l'état électronique de ce dernier, induisant une polarisation magnétique. De fait, ce sont bien avec des faisceaux de protonsprotons (donc des noyaux d'hydrogène) sur du graphitegraphite que les chercheurs du SLACSLAC avaient découvert en 2007 que l'on pouvait magnétiser du graphite pur.

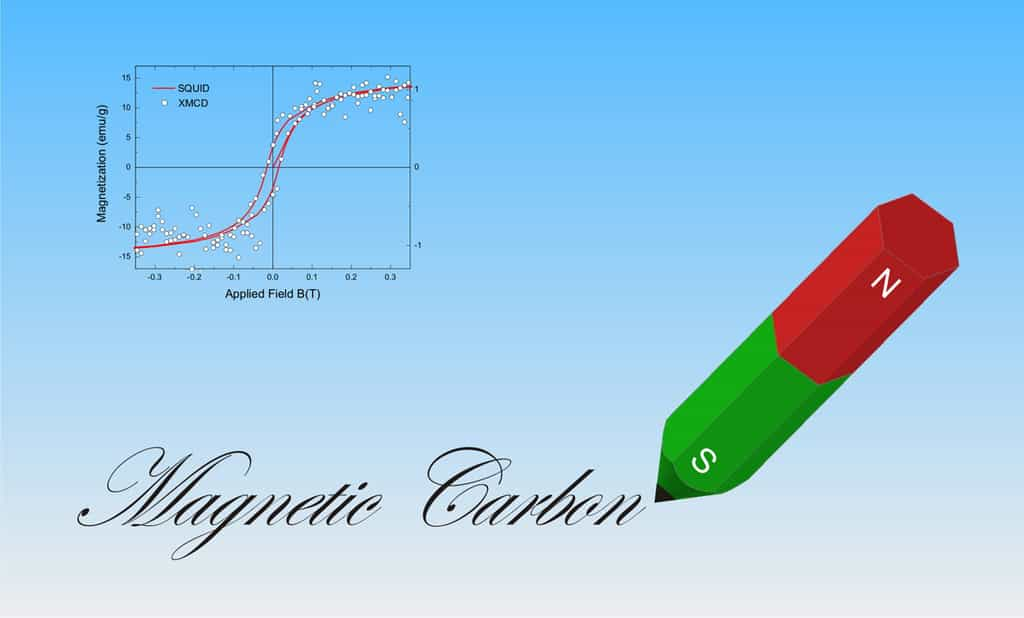

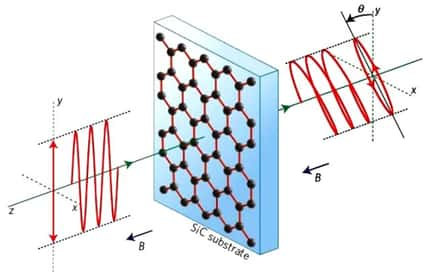

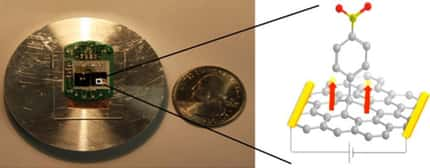

Afin de mieux comprendre le phénomène, les physiciensphysiciens ont étudié de plus près ce qui se passait à l'aide de faisceaux de rayons Xrayons X polarisés (une technique connue sous le nom de dichroïsme magnétique circulaire des rayons X : XMCD) tombant sur des cubes de graphite pyrolitique de cinq millimètres. Certains de ces cubes avaient été bombardés avec des faisceaux de protons et d'autres non. Dans les deux cas, ils avaient été plongés dans un champ magnétiquechamp magnétique.

De façon stupéfiante, alors que les cubes bombardés par des protons exhibaient bien une faible aimantationaimantation, comme on l'avait déjà découvert, même les cubes non soumis aux faisceaux de protons possédaient une telle aimantation. Il suffisait donc de soumettre le graphite à un champ magnétique pour en faire un aimant !

Une aimantation forte mais en surface

Une seconde surprise attendait les chercheurs. Les analyses détaillées de ce que qui se produisait dans le graphite ont montré que l'aimantation était aussi forte que dans du nickel ! La grosse différence, expliquant la faiblesse du ferromagnétisme découvert, est que la polarisation magnétique ne se produisait qu'à la surface du graphite.

Dans les expériences sans faisceaux de protons, les physiciens ont montré que, là aussi, la présence d'atomes d'hydrogène s'étant liés à la surface du carbone expliquait l'apparition du ferromagnétisme. Le bombardement avec les protons ne faisait que rendre celui-ci plus intense et plus aisément observable avec un capteurcapteur SquidSquid.

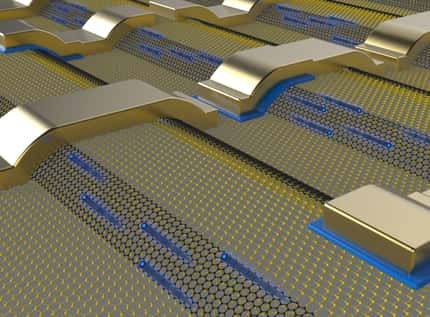

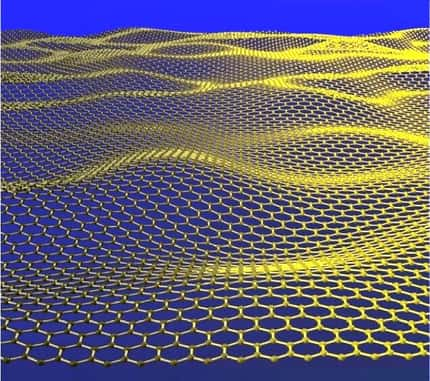

Tout naturellement, les chercheurs ont maintenant entrepris d'étudier le même phénomène avec du graphène.