L'Anneau du LionLion est connu des astrophysiciensastrophysiciens depuis des décennies. Repéré dans le domaine des ondes radio et observé dans la bande visible, il ne cessait d'intriguer et de défier les chercheurs. En effet, sa composition apparaît très proche des nuagesnuages primordiaux d'hydrogène et d'hélium au début des âges sombresâges sombres, alors que le cycle stellaire n'avait pas commencé à enrichir le cosmoscosmos en éléments lourds produits par la nucléosynthèse stellaire, comme le carbone, l'oxygène ou le siliciumsilicium.

Or, on sait que la présence d'éléments lourds facilite grandement la formation des étoilesétoiles. Les astrophysiciens sont ainsi confrontés au problème de l'œuf et de la poule pour l'apparition des premières étoiles à l'origine, en partie au moins, de la réionisationréionisation de l'UniversUnivers avec la renaissance cosmique. On pense que l’hydrogène moléculaire, H2, permet de sortir de ce problème mais l'observation d'étoiles en formation dans un nuage primordial serait le plus sûr moyen de résoudre cette énigme. C'est pourquoi le nuage de matièrematière primitive de l'Anneau du Lion a été observé dans le domaine visible à la recherche d'étoiles... en vain jusqu'à maintenant.

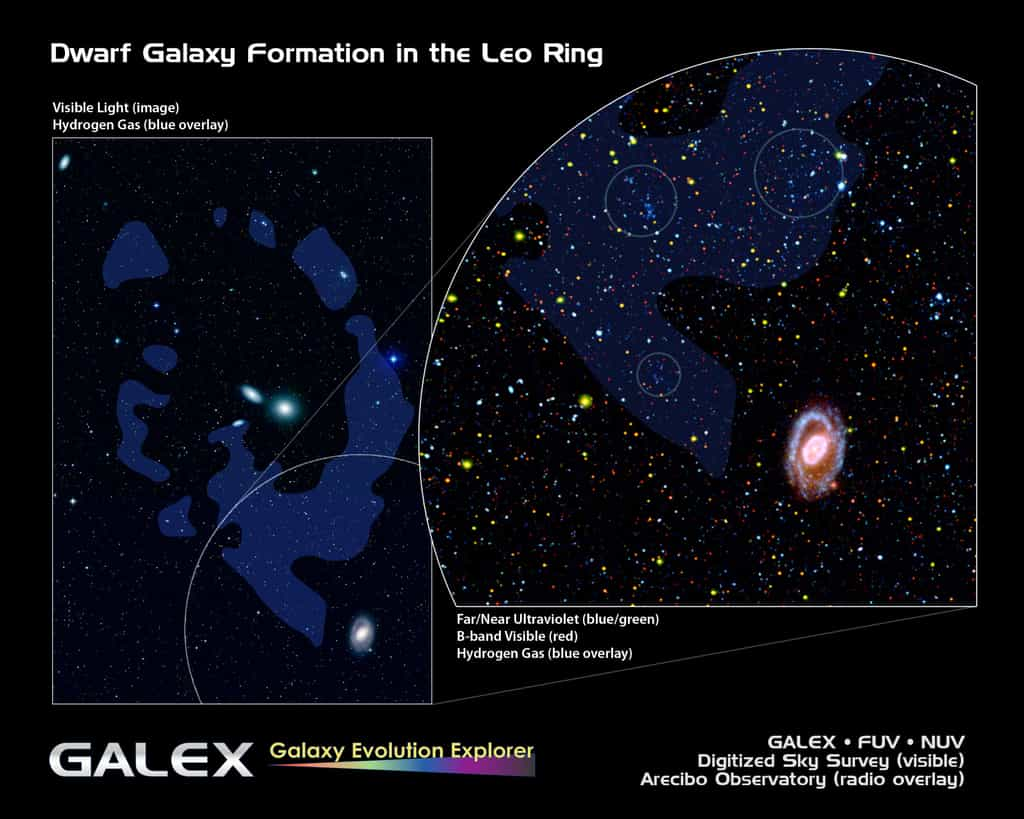

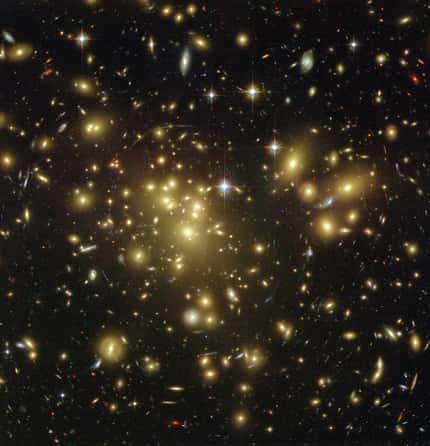

En bleu, les nuages d'hydrogène neutre de l'Anneau du Lion orbitant autour d'un groupe de galaxies dans la constellation du Lion, comme l'elliptique NGC 3384 (au centre de l'anneau), située à 35 millions d'années-lumière environ. Le diamètre de l'anneau est évalué à 200 kilo-parsecs. Crédit : Nasa/JPL-Caltech/DSS

Un peu de lumière sur les âges sombres

Cependant, les astrophysiciens disposent de moyens de plus en plus puissants pour observer l'Univers à travers une gamme de longueurs d'ondelongueurs d'onde de plus en plus large. Un bon exemple est le satellite Galaxy Evolution Explorer (Galex), lancé en 2003, et qui scrute le cosmos à travers la fenêtrefenêtre des rayons ultravioletsultraviolets (UV).

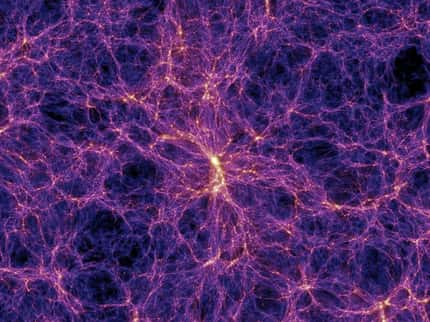

Les jeunes étoiles en émettent souvent de grandes quantités et cette fois, dans le nuage du Lion, elles n'ont pas pu se dérober au regard des hommes. L'analyse des observations montre qu'il s'agirait en fait de galaxies nainesgalaxies naines en formationà l'intérieur du nuage. Cela intrigue les chercheurs car, d'ordinaire et selon les théories en vigueur, les galaxies sont associées à la présence de matière noirematière noire dont des concentrations, laissées par les fluctuations de densité dans l'Univers primordial, ont servi de germesgermes de nucléationnucléation aux galaxies.

Pas tout à fait cependant, car on connaît le cas des galaxies naines de maréemarée.

Il s'agit initialement de massesmasses de gazgaz sans matière noire arrachées à des galaxies spiralesgalaxies spirales lors de collisions ou d’interactions entre galaxies. Là aussi, des effondrementseffondrements gravitationnels se produisent et y forment des condensationscondensations de jeunes étoiles. Mais le processus se comprend bien, car le gaz provient d'un milieu interstellaire enrichi en poussières et en éléments lourds par de nombreux cycles stellaires et par les explosions en supernovaesupernovae des étoiles massives.

On est donc en présence d'un nouveau mode de formation des galaxies naines et son étude nous donnera peut-être quelques clés pour comprendre ce qui se passait pendant la mystérieuse époque des âges sombres de l'Univers, alors que naissaient les premières étoiles et les premières galaxies. Un article de Nature expose les analyses des données de Galex.