Des chercheurs ont observé une instabilité de type Rayleigh-Taylor dans du sable, du jamais vu dans les matériaux granulaires. Une découverte qui pourrait expliquer de nombreux phénomènes naturels comme les coulées volcaniques, mais aussi servir à l’industrie, y compris à la fabrication de cachets d’aspirine.

au sommaire

Les matériaux granulairesgranulaires regroupent des substances aussi variées que les fines poudres compactées des cachets d'aspirineaspirine, les ballasts des voies ferrées, l'encre des toners de photocopieusesphotocopieuses, les dunes de sablesable... ou même les anneaux de Saturne. Les poudres et autres produits en grains représentent ainsi 70 % des matières premières de l'industrie mondiale ! La mécanique des matériaux granulaires est ainsi au centre de nombreux secteurs comme la géologiegéologie, le génie civil, l'énergie, l'agroalimentaire, l'industrie minière, la volcanologie ou l'astrophysique.

Pourtant, la dynamique de ces matériaux demeure encore largement mystérieuse. Ni vraiment solides ni vraiment fluides, ils résistent généralement aux lois universelles de la physique. Localement, un matériaumatériau granulaire peut être ordonné comme un solide. Mais il s'écoule aussi comme un liquideliquide dans un sablier et peut se disperser dans tous les sens comme un gazgaz.

Des bulles liées à la différence de densité

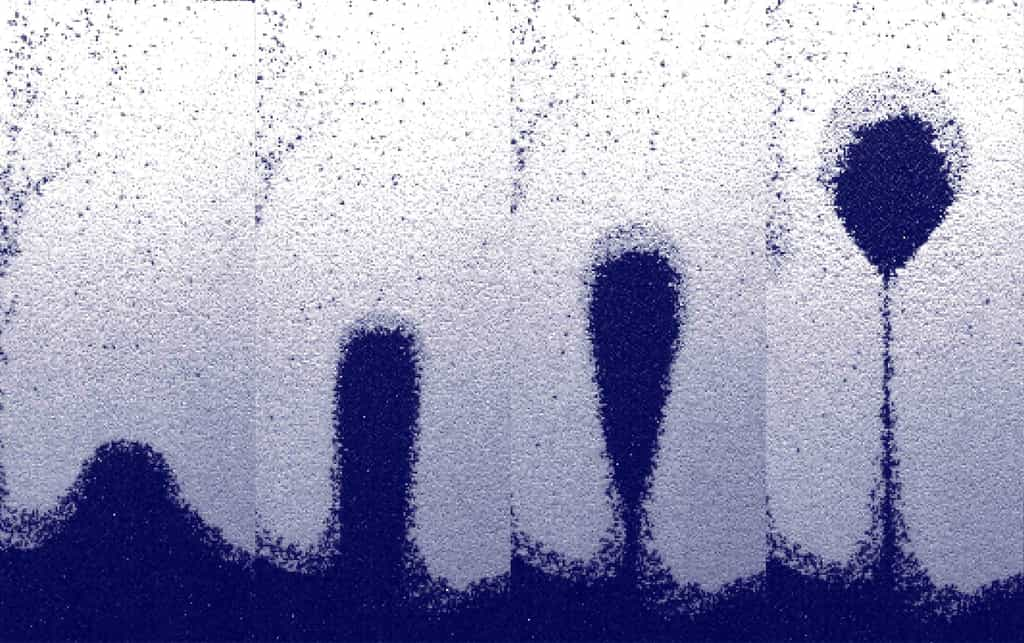

Des chercheurs de l'ETH Zürich et de l'université de ColumbiaColumbia viennent de découvrir une nouvelle propriété à ces matériaux : ils peuvent former des bulles, comme les bulles d'air et d'huile qui montent dans l'eau parce qu'elles sont plus légères que l'eau et qu'elles ne s'y mélangent pas. C'est le même principe qui a ici été utilisé : les chercheurs ont superposé un sable blanc composé de particules lourdes et un sable bleu avec des particules plus légères. En les soumettant à des vibrationsvibrations verticales et un écoulement gazeux ascendant, ils ont pu observer l'émergenceémergence de « bulles granulaires », un phénomène connu sous le nom d'instabilité de Rayleigh-Taylor, qui se produit quand un fluide lourd se trouve au-dessus d'un fluide léger. À la moindre instabilité, des irrégularités paraissent à l'interface des deux matériaux et il se forme alors des « traînées » puis des bulles, le liquide léger étant progressivement propulsé au travers du liquide lourd. Ce mécanisme bien connu dans les fluides n'avait jusqu'ici jamais été constaté dans les matériaux granulaires.

Lorsque les deux types de sable sont superposés, le sable plus léger remonte à la surface sous forme de « doigts » et de bulles. Lorsque les deux sables sont parfaitement mélangés au départ (plus loin dans la vidéo), le sable léger remonte naturellement à la surface en raison de la poussée mais on n’observe pas de bulles, le gaz ne passant pas au travers du mélange. © Columbia Engineering

De curieux phénomènes d’instabilité

La modélisationmodélisation informatique opérée par les chercheurs montre que l'instabilité se produit dans le sable en raison de la différence de densité : les particules légères, plus grosses, ont une plus grande perméabilité au gaz que celles des grains plus lourds et plus petits. Lorsqu'il se produit un écoulement de gaz accompagné d'une instabilité (vibrations), elles vont donc être entraînées vers le haut. L'équipe, dont les travaux ont été publiés dans la revue Pnas le 22 avril, a également découvert d'autres curieuses instabilités gravitationnelles : une « bulle » de sable lourd placé au-dessus du sable léger « éclate » ainsi en ramifications pour redescendre.

Les chercheurs espèrent que leurs travaux trouveront de nombreuses applicationsapplications. Ils sont notamment en contact avec des géologuesgéologues et des volcanologuesvolcanologues pour comprendre comment ces instabilités se produisent dans le milieu naturel (avalanche, coulée pyroclastiquecoulée pyroclastique, sédimentologie, séismesséismes...).