80% des diagnosticsdiagnostics médicaux basés sur l'imagerie nucléaire à rayons gamma reposent sur l'emploi d'un radio-isotope à courte durée de vie, le technétium 99, (99Tc). Sa période physique (6 heures) et son énergieénergie d'émissionémission gamma en font un élément de choix pour une utilisation chez l'homme, compte tenu de la faible dose d'irradiationirradiation reçue par le patient. C'est pourquoi on l'emploie pour les scintigraphies.

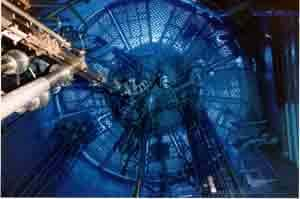

Malheureusement, le technétium 99 n'est disponible que grâce à des réacteurs nucléaires. Il apparaît suite à la désintégration β du molybdènemolybdène 99, lui-même produit par activation neutronique du molybdène 98 dans des réacteurs à flux neutronique élevé (HFR). Cela devient préoccupant depuis quelque temps car les réacteurs qui le produisent rencontrent aujourd'hui des problèmes, ce qui menace d'interrompre sa production.

Dans le monde, cinq réacteurs seulement assurent l'essentiel de la production de molybdène 99 : le National Research Universal Reactor (NRU) au Canada, le BR-2 en Belgique, le Safari-1 en Afrique du Sud, le HFR de Petten (Pays-Bas) et enfin le réacteur Osiris du CEA à Saclay (Essonne). Le réacteur NRU lui-même assurait 30% de la production mondiale mais il a été arrêté depuis un an.

Ariel fera aussi de la physique

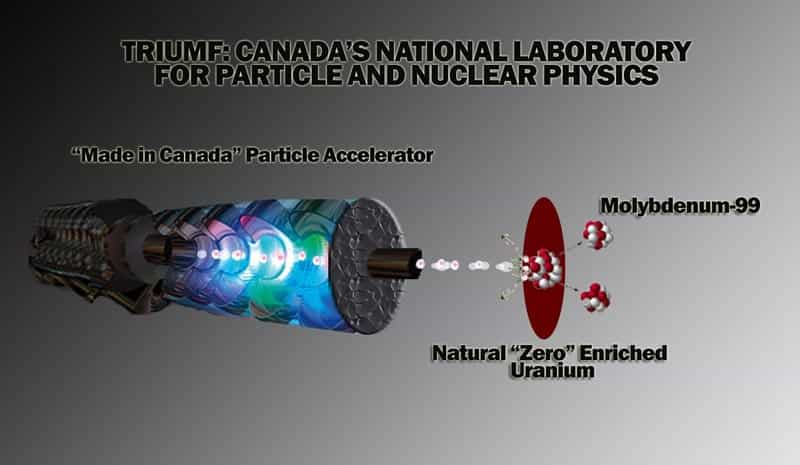

Cette situation ne peut plus durer, surtout si le recours à la scintigraphiescintigraphie devient plus fréquent. C'est pourquoi le gouvernement canadien vient d'approuver la constructionconstruction d'un accélérateur linéaire d'électronsélectrons capable de fabriquer des radionucléidesradionucléides et qui devrait entrer en fonction à l'horizon 2015. Il devrait être construit par le laboratoire de physique nucléaire et des particules Triumf, en Colombie-Britannique.

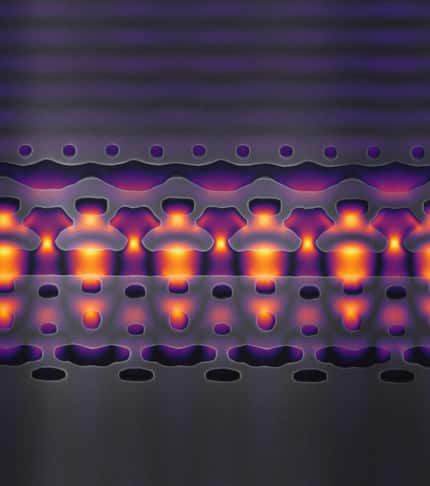

Comme le LHCLHC du CernCern, ArielAriel utilisera des aimantsaimants supraconducteurssupraconducteurs mais ce ne sera pas un collisionneur circulaire. Il ressemblera plutôt à l'accélérateur linéaire de Stanford, le SLACSLAC et mettra en œuvre un faisceau d'électrons de faible énergie, seulement 50 MeV (140.000 fois plus faible que ceux du LHC). Ces électrons frapperont une cible et seront ainsi freinés. Ils produiront alors des photonsphotons très énergétiques qui bombarderont des noyaux de bérylliumbéryllium ou d'uraniumuranium. En résultera la photo-fissionfission de ces noyaux générant divers radionucléides, notamment le précieux technétium 99.

En plus de permettre une production plus simple des radio-isotopes à usages médicaux, ce projet aussi un moyen d'éviter une prolifération des réacteurs nucléaires dans le monde. Ariel servira également à la physique fondamentale en permettant d'explorer la physique des matériaux magnétiques et celle des noyaux exotiques.